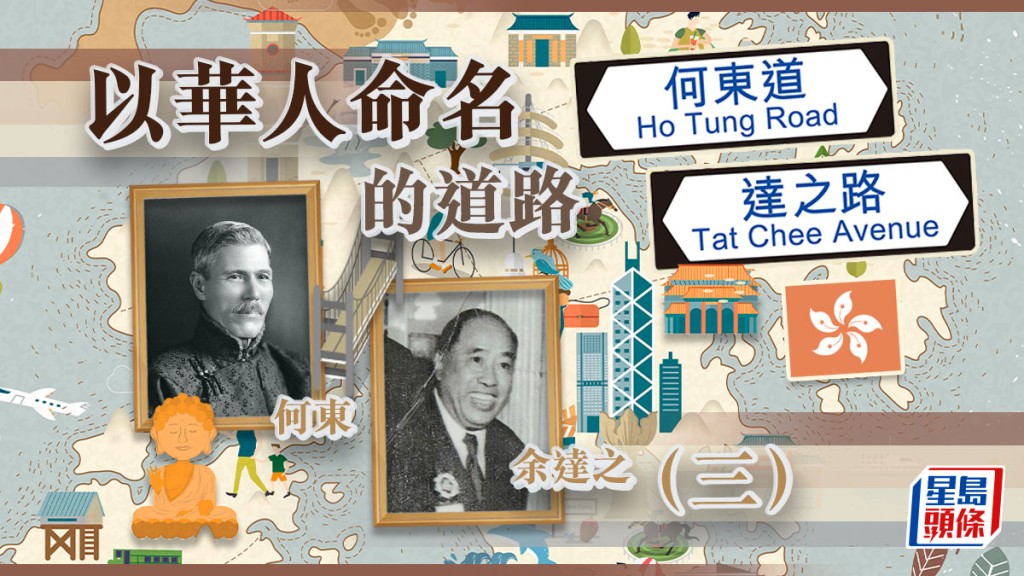

街道故事|何東道 達之路 以華人命名的道路(三)

發佈時間:14:00 2025-07-31 HKT

何東道(Ho Tung Road)

- 地區:九龍仔(九龍塘以東)

- 起點:界限街近瑪利諾修院學校

- 終點:蘭開夏道

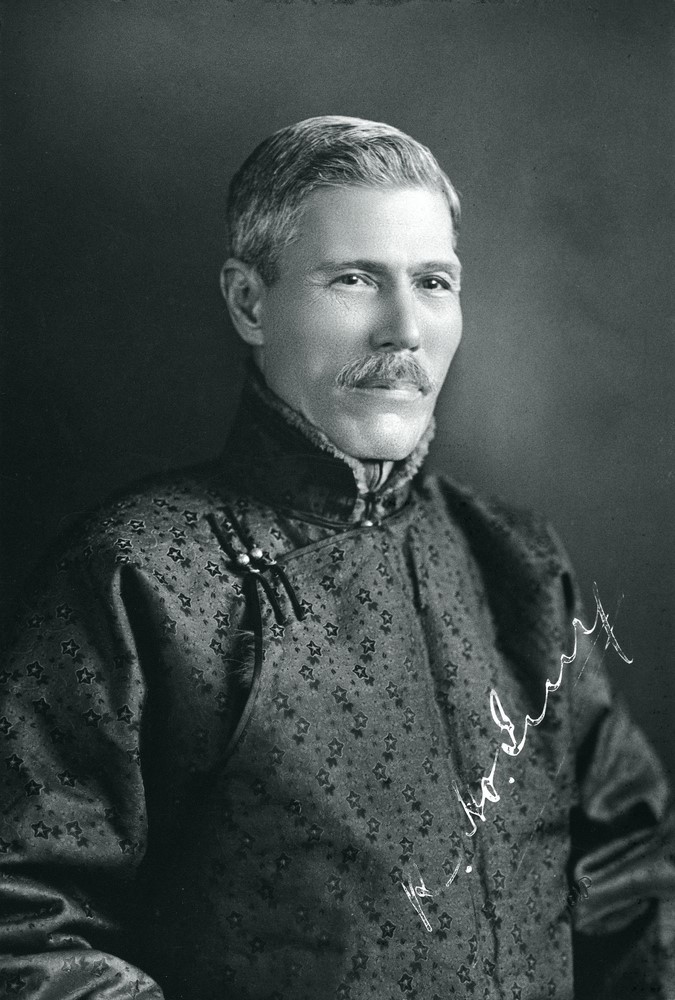

1930年代,有一條位於九龍城的街道被命名為何東道,這顯然是為了紀念香港一位重要的華人領袖何東而命名的。何東雖然被稱為華人,但他的生父其實是猶太荷蘭人何仕文。何仕文與華人施娣誕下何東後便離開香港。何東曾受教於漢文私塾,又經常以長衫示人,除了外表像歐亞混血兒外,基本上與中國人無異,他更特別強調自己是廣東寶安人。

「香港大老」活躍政商界

何東早年曾擔任怡和洋行的買辦,後來轉而成為幾間保險公司的總買辦。及後,他不再擔任代理工作,轉而成立自己的公司,從事食糖買賣、航運、媒體及地產等業務。

何東除了活躍於商界外,亦積極參與各種社會與政治運動,處理各種華人問題。譬如省港大罷工與中國內戰,何東都曾多次就事件與軍閥和工人進行斡旋,希望事件得以平息。正因為何東在本地事務上有一定的權勢和影響力,所以有些人一直稱呼何東為「香港大老」。

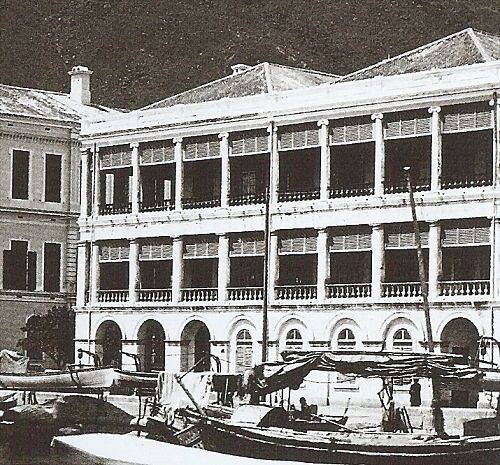

自19世紀以來,洋人都享有較高的地位,並普遍聚居於太平山頂。當時的歐洲人以鼠疫為由,拒絕華人到山頂定居。政府為了釋除他們對環境衞生的憂慮,於1904年設立《山頂區保留條例》,限制華人在山頂居住。身為華人的何東雖然地位不及洋人,但為了得到相同的待遇,他向時任港督提出申請,要求在太平山頂居住。港督接受何東的申請,特准他在該區域居住。何東能夠成功爭取在山頂居住的權利,除了與他的經濟實力有關外,也跟他在省港大罷工的參與有一定程度的關係。然而,何東沒有遷居到太平山頂,但從這事可見,他在當時的社會有一定的地位。

相關文章:1894香港鼠疫 醫護壓力爆煲 政府調動士兵尋外援

助完成工程命名作答謝

何東道位處於九龍仔,附近一帶的街道都均以英國郡城命名,唯獨這條街道是以華人的名字來取名。這是因為當時何東組織了一個會所機構,以協助九龍塘洋房式住宅的業主們處理一些未完成的工程。為了答謝何東的功勞,當時的人選取了九龍仔的一條街道命名為何東道。有趣的是,這條街道的英文名稱並不是以何東的全名Robert Hotung來命名。Ho Tung只是何東沒有跟隨父姓後對外宣稱的姓氏而已。大概是因為當時的人沒有注意到這一點,就直接把何東二字直譯成Ho Tung作為此街道的英文街名。

以華人命名的街道往往能讓生活在21世紀的我們感受到,在香港過去百多年的發展過程中,不同年代的華人精英克服困難的精神及在不同領域所作出的貢獻。

達之路(Tat Chee Avenue)

- 地區:九龍塘、深水埗

- 起點:大坑東道近啟基學校

- 終點:歌和老街近達康路

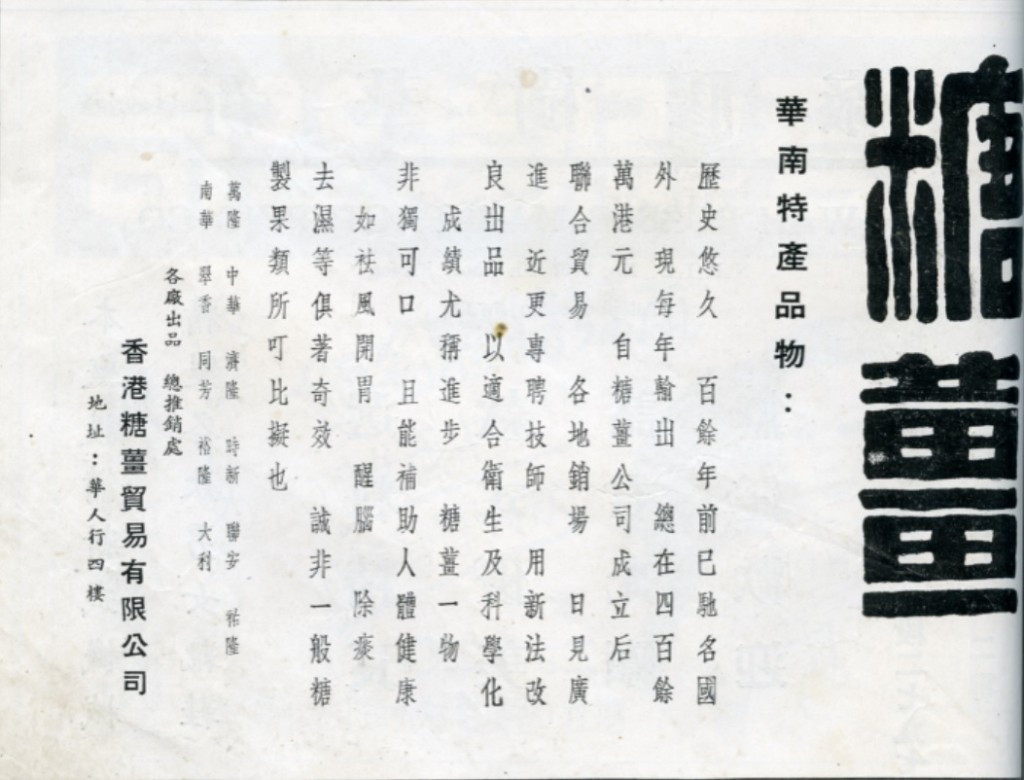

達之路是以九龍塘大型社區住宅又一村的開發者余達之命名。余達之出生於香港,曾就讀皇仁書院,本活躍於南洋從事貿易,曾擔任達明洋行和運懷行等貿易行的司理,1930年代回港發展糖薑事業。在二次世界大戰後,聯合國對中國實施禁運期間,余達之轉而投身多個不同的行業,其中更以九龍塘的大型地產項目而為人熟悉。

糖薑行業龍頭興建又一村

糖薑本身是東方世界給予歐洲世界一種十分流行的小食。余達之在1937年接辦濟隆糖薑公司後,牽頭整合糖薑行業,規範產品規格,統一商品價格,並改以集團形式向外推銷產品,所以戰前的糖薑業恢復得十分理想。但在二戰後,經濟蕭條使糖薑的銷量日益下滑,加上中國生產的生薑在禁運期間無法進口到香港,所以,余達之開始參與本地生薑種植,以解決原材料的問題,他亦因此轉而推動香港的其他行業,例如工業區發展等。

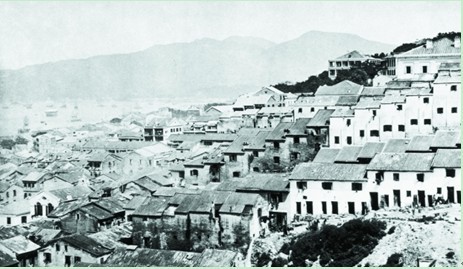

戰前的九龍塘花園城市主要是洋人的聚居地,余達之認為華人在香港亦應有類似的居住環境,於是便向香港政府倡議於同區推行相類似的房屋計劃。這個計劃名為又一村,取自宋朝詩人陸遊的作品《游山西村》中的詩句:「山重水複疑無路,柳暗花明又一村」。我們可以視當年九廣鐵路的路軌為分隔線,以東的地方是洋人聚居的花園城市,附近的街道都是以英國的郡城命名,如牛津道、劍橋道、打比道等;窩打老道以西的地方是屬於華人的花園城市,附近的街道因為提倡者對花卉的喜愛而大多以花卉命名,如海棠路、石竹路、丹桂路等。

戰後重建柳暗花明存希望

「山重水複疑無路,柳暗花明又一村」本是寫景的詩句,但現在多用作比喻即使生活曲折離奇,也總會絕處逢生,忽現轉機。二戰過後,香港在社會重建的過程中,需要應對各種不同地緣政治因素所帶來的挑戰,普羅大眾亦面對着種種的經濟困難,而又一村這個名稱正正就是反映着余達之等工商界人士在戰後為社會默默耕耘,也蘊含着他們對社會發展的期望。

余氏除了是又一村的重要開發者,也曾是九龍總商會的副理事長,為工商業界出謀獻策,更在任內促進對外貿易。同時,他亦對社會關懷備至,致力於本地教育、兒童福利等,更在又一村內設置學校。因此,這條九龍塘的主要道路便以余達之命名,以紀念他對社會的貢獻。

文:香港教育大學中國語言學系助理教授羅樂然博士

本文摘自香港電台文教組節目《老細一齊嚟》,由鍾傑良及客席主持。

圖:昔日香港FB、中共中央黨史和文獻研究院、香港食史FB、香港城市大學出版社、維基百科、星島圖片庫、網上圖片

街道故事系列: