街道故事|油尖旺炮台街 上水石湖墟巡撫街

發佈時間:14:00 2025-07-24 HKT

炮台街(Battery Street)

- 地區:九龍西 油尖旺區

- 起點:佐敦道

- 終點:新填地街

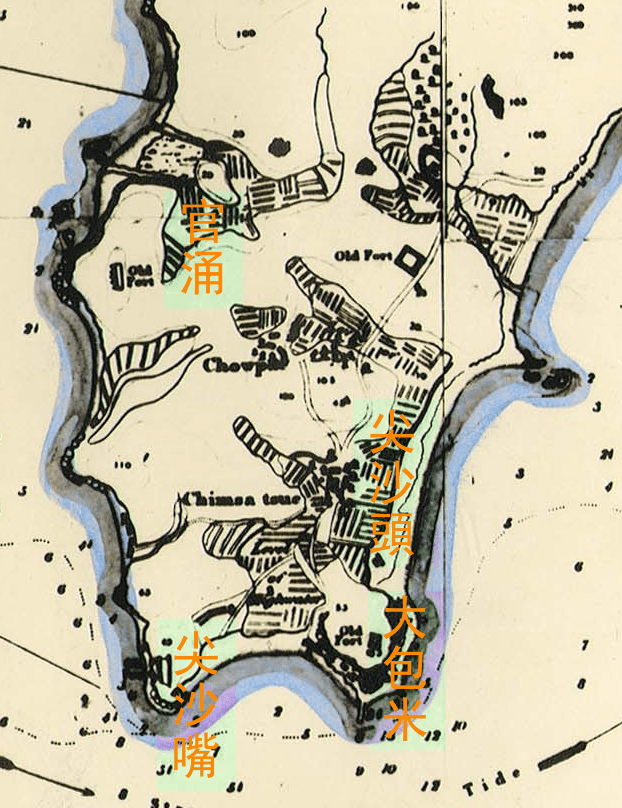

香港為何會出現回歸,原因與鴉片戰爭有關。位處於九龍佐敦近官涌街市的南北向街道,其命名為炮台街,英文名字為Battery Street。這與中國近代歷史發展的一場戰事有關,這場戰事為官涌之戰。林則徐被派到廣東處理洋夷事務時,為了控制外洋海面,便建議在尖沙咀和官涌一帶駐軍,嚴防英人軍隊。

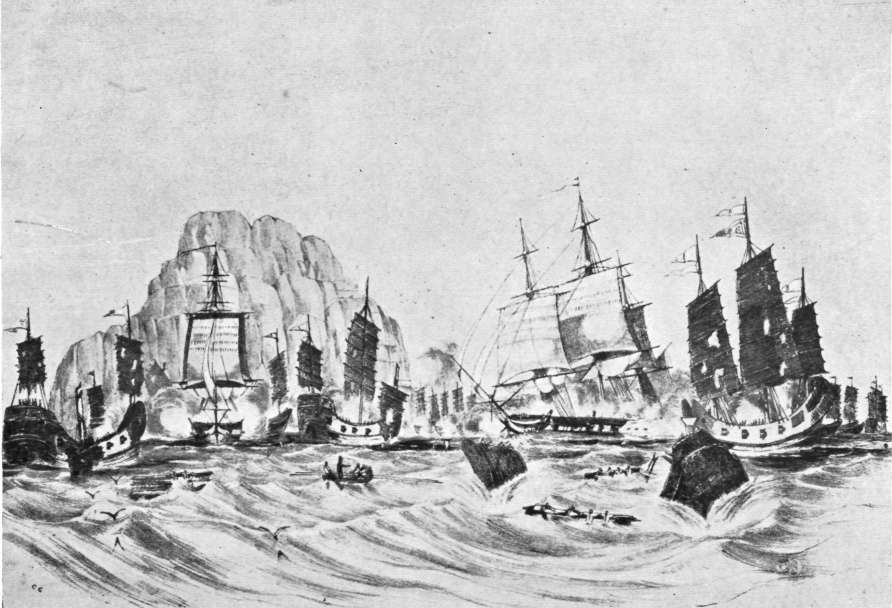

中英衝突引發戰爭

大家熟悉的鴉片戰爭,是香港和中國近代歷史發展的轉捩點,這場戰爭的起點,與昔日位於九龍官涌的炮台故事有關。因林則徐開始到廣東處理銷煙一事,令不少英國煙商難以維持鴉片貿易,便改為聚泊在今天的尖沙咀一帶海面,間中上岸購買補給品。期間,一名水手與尖沙咀村民發生衝突,導致其中一名村民林維喜重傷。林則徐要求英國商務總監義律交出兇手,但作為英國全權代表的義律認為應以英國法律處理,便在英船上開庭、進行判刑和判處相關罰金。林則徐認為英方應交出兇手但遭拒絕,便索性封鎖任何補給。於是雙方在1839年11月,引發了中英之間的衝突,即著名的穿鼻海戰。

相關文章:近代史轉折點︰鴉片戰爭 導火線/原因/影響/《南京條約》一文看清|星島教室

設置炮台作防衛設施

根據林則徐的奏報,海戰勝利後,英人逃回尖沙咀時,駐守在官涌的軍隊亦成功把英軍驅逐出尖沙咀,被稱為官涌之戰。昔日,官涌是一座小山丘,對於防衛尖沙咀一帶乃至對岸的香港島,構成一定的威脅。於是,林則徐在官涌一帶駐軍的同時亦設置炮台,又派駐數名士兵防守。可是,因炮台遠離清軍可控範圍,實在難以維持防守作用,故林則徐不久後便要求撤除,在英軍佔領香港後,也一併被炸毀和拆卸。鴉片戰爭的爆發,英人佔據香港,亦改變了香港和中國的歷史進程。炮台街記載的不止是作為當時清軍防守英人的重要防衛設施,也為我們記錄着一段重要的中國外交史。

為何今天我們看見的官涌一帶都只是平地馬路?原因是1906年一場風災後,香港政府意識到九龍半島需要一個避風塘,因要泥土築堤,便把官涌一帶的山夷平,把山泥帶到避風塘之用,於是官涌街和旁邊的炮台街,便成為佐敦兩條南北向的道路。一段中國近代複雜的歷史情節,被模糊地記錄在街道名字之中。

相關文章:銷毀鴉片 開展禁煙運動 的清代忠臣——林則徐|歷史百科

巡撫街(Tsun Fu Street)

- 地區:北區 上水石湖墟

- 起點:新豐路近寶運路

- 終點:新成路近新功街

經歷多次大火後重建的上水石湖墟,街道大多以「新」字開頭命名,如新成街、新功街、新健街、新康街等,但其中一條不太顯眼的街道卻被命名為巡撫街,而它的命名是與清代香港的一段歷史有關。

興建書院答謝官員恩德

清廷為了防止沿海居民接濟台灣鄭成功政權,故在1662年聽從降將黃梧的建議實施遷海令,硬性規定沿海50里的居民避免與鄭氏接觸。

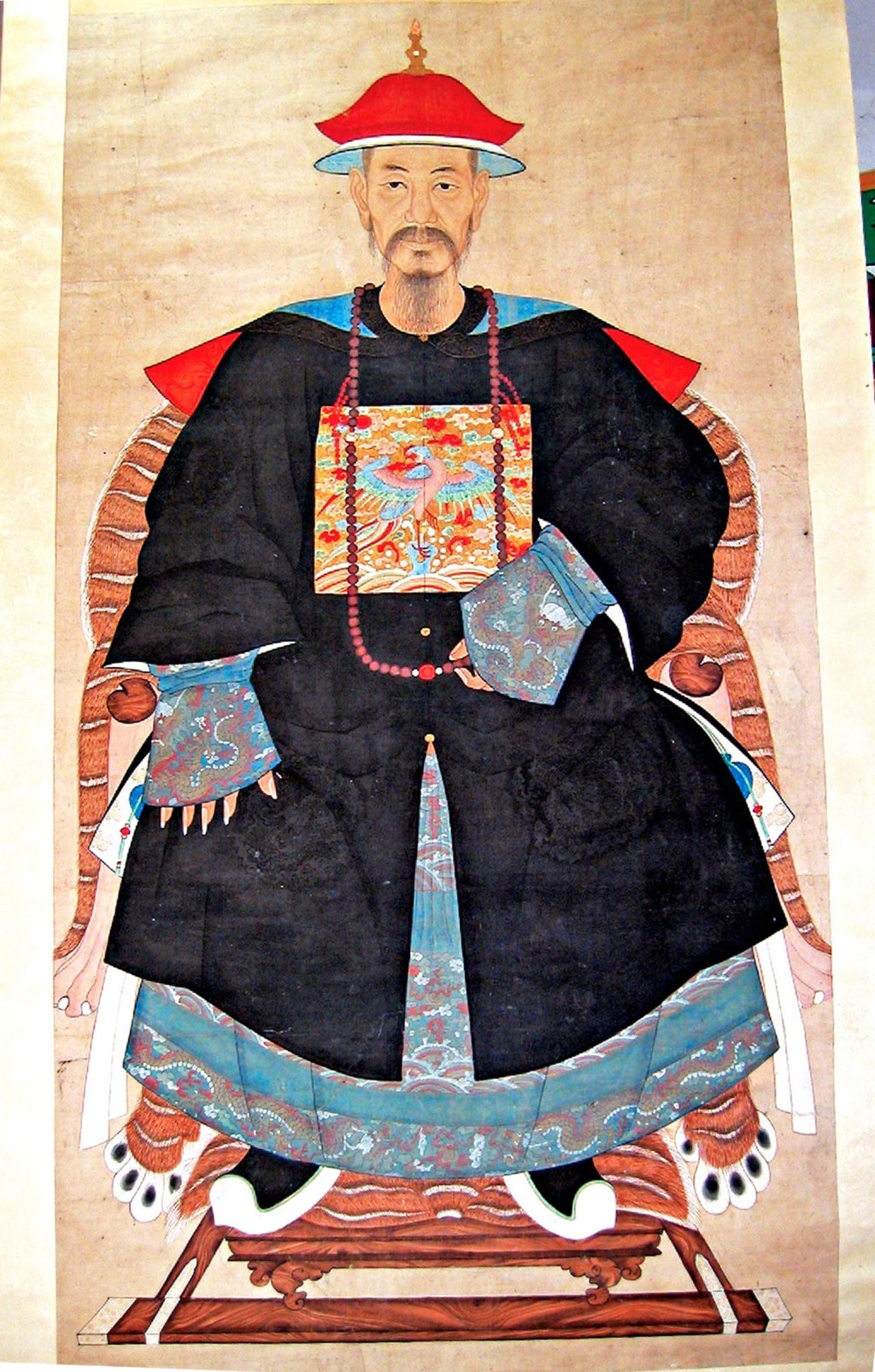

顯然,這項政策有效地打擊了鄭氏政權的勢力,但沿海居民卻要面對生計盡失、田野荒蕪的問題。當時有大量居民被逼遷離新安縣,生活叫苦連天,兩廣總督周有德和廣東巡撫王來任見狀,便向朝廷上疏力陳遷海令對廣東沿海地區所造成的傷害。最終,清廷在1669年批准復界並允許居民回鄉居住。

為答謝周王兩官員的恩德,這些受惠於復界的居民便興建了一間書院。在書院建成後,錦田鄉的居民又搭戲台酬神,並且每10年一屆建醮,超度遷界亡魂。即使是在1923年才開始舉行的元朗街坊太平清醮,也會在請神環節邀請周王二公到元朗運動場共同鑑醮。在鄉民的眼中,這兩位官員已超越一般人,可說是鄉民生活再造的神明。

每年舉行周王二公誕紀念

新界各大族姓如鄧、文、彭、侯、廖等的家族廟宇或神廳,都奉有王來任或周王二公的神位,而這些大家族甚至會每年在錦田舉行周王二公誕,向二公進行拜祭。一些跨族氏的村民,包括龍躍頭和大埔頭鄧氏、上水廖氏、粉嶺彭氏、河上鄉侯氏和泰亨鄉文氏等,每年都會相聚於石湖墟紀念周王二公,他們後來亦在石湖墟設立報德祠紀念二人。在1950年代的大火後,二公的神位被移奉到一座新大樓內,而大樓前的街道便被命名為巡撫街。

華南甚或內地其他地方的官員很少會獲得有如對待神明般的待遇。巡撫街背後的故事體現了中國人飲水思源及得人恩果千年記的精神,時至今日,村民仍然繼承着這種精神。

文:香港都會大學人文社會科學院助理教授羅樂然博士

本文摘自香港電台文教組節目《老細一齊嚟》,由鍾傑良及客席主持。

圖:維基百科、Trip.com、古物古蹟辦事處、網上圖片

街道故事系列: