為兩孩之母無私捐贈骨髓救陌生人 獲表揚海關女關員:任何機會幫得到人就要幫

發佈時間:17:02 2022-12-10 HKT

非近親骨髓移植吻合的機會率只有萬分之一,每宗成功配對個案也是一個奇蹟,而能够創造這個奇蹟,就要由愛心出發。海關女高級關員吳玉蘭(Noel),身為兩名年幼子女的媽媽,當她獲知自己的骨髓跟一名血癌患者吻合,縱然可能有一定風險,但她仍一口答應,「雖然呢個人,我係唔識,但任何機會可以幫得到人就要幫,我都有諗過自己要照顧一對小朋友,但最後決定要捐,打針只係受皮肉之苦,但其實付出唔係咁多,就可以令一個人重生,我認為好值得。」她今日(10日)獲得義務工作發展局頒發義勇獎,表揚她無私的付出。

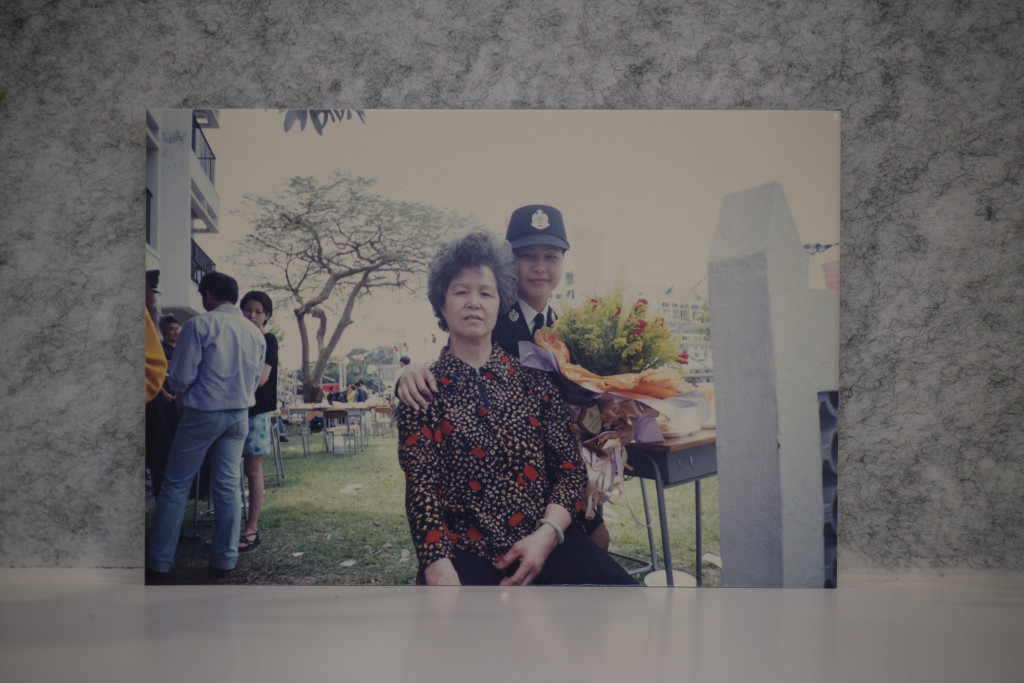

18歲已捐血 2015年骨髓吻合無私捐贈

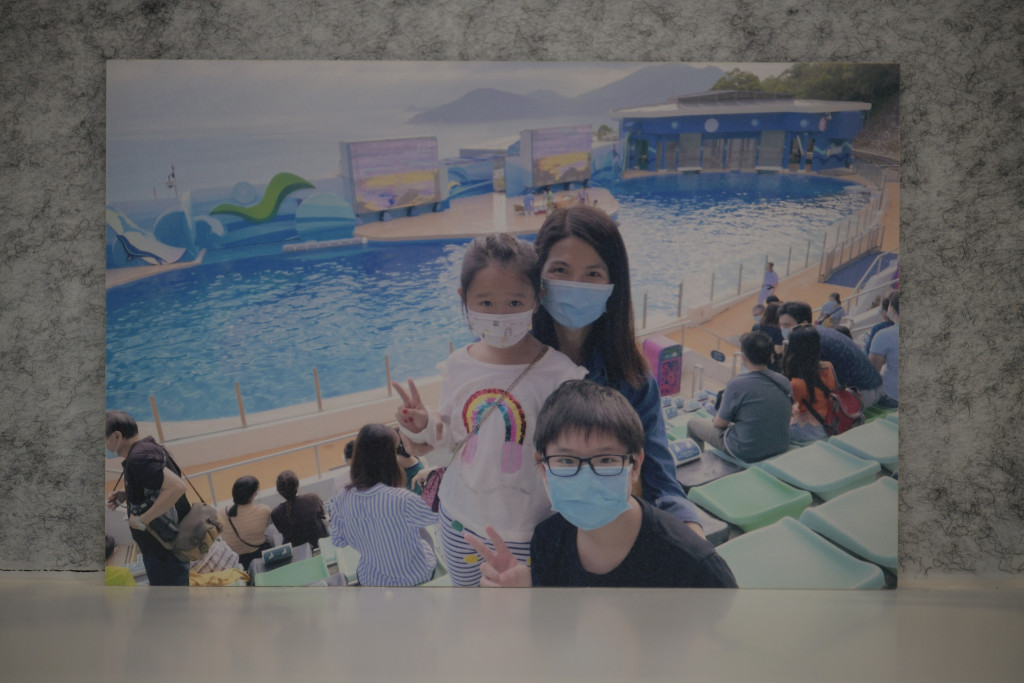

眼前的Noel,看來十分青春而且充滿活力,令人難以想像她已是兩名子女之母,大囝今年12歲升讀中一,女兒今年7歲升讀小學,與丈夫一家四口,幸福滿瀉。作為一名雙職母親,Noel平日要照顧子女,又要應付海關的工作,有時更要通宵當值,可謂相當繁重,要作出捐贈骨髓的決定,對於一般人而言,絕不是容易的事情,但對於Noel而言,就十分堅定,她細說自己捐贈的經過及心路歷程。

跟不少年青人一樣,Noel年滿18歲便到紅十字會輸血服務中心捐血,希望可以幫助別人,當時有職員詢問她的意願,是否希望捐贈骨髓予他人,Noel當時二話不說便答應了,結果多抽一點血,儲存到骨髓資料庫,沒想到,20多年後,即2015年突然收到紅十字會通知,「你嘅骨髓跟一名患者吻合」。

幫人的心從來沒變,惟那次紅十字會再做分析,表示並不完全吻合,未能成功配對,正當她以為助人的機會落空,5年之後,即2020年,她又再接到紅十字會的電話,表示根據骨髓資料庫,一名血癌者跟她的骨髓吻合,問她是否願意捐贈,Noel當時第一個反應是:「Ok呀」。

「咁難(配對)都可以係你,我認為係注定嘅!」Noel堅定地說,連姑娘都跟她說:「你唔使咁快應承,你可以再考慮吓,問吓屋企人意見先!同埋要接受完醫生檢查先再決定都唔遲,唔使即刻決定。」

Noel於是通知身在內地的丈夫,「我先生好少反對我(決定),因為佢知道我決定咗嘅嘢就會做,佢有叫我見完醫生、了解吓自己嘅身體狀況同程序,再決定」,於是Noel於3星期後便到醫院接受檢查,聽取醫生的評估,結果她的身體狀況許可。

周邊血幹細胞捐贈 不用開刀

「我當初都以為係喺條腰後面抽骨髓,老咗可能會腰骨痛。」但原來捐贈骨髓有其他方法,不用開刀,而是可以選擇『周邊血幹細胞捐贈』,但需要付出數日時間,首5日要注射白血球生長激素,每日要注射兩次。我朝早去紅十字會,打第一針,大約4至5個鐘頭之後,再打第二針,然後返屋企休息」。而在此階段一旦答應捐贈,便不可以退縮,因為接受捐贈者亦須注射一些東西,以防止與捐贈者的骨髓出現排斥,「你一旦拒絕,對方可能隨時性命不保。」

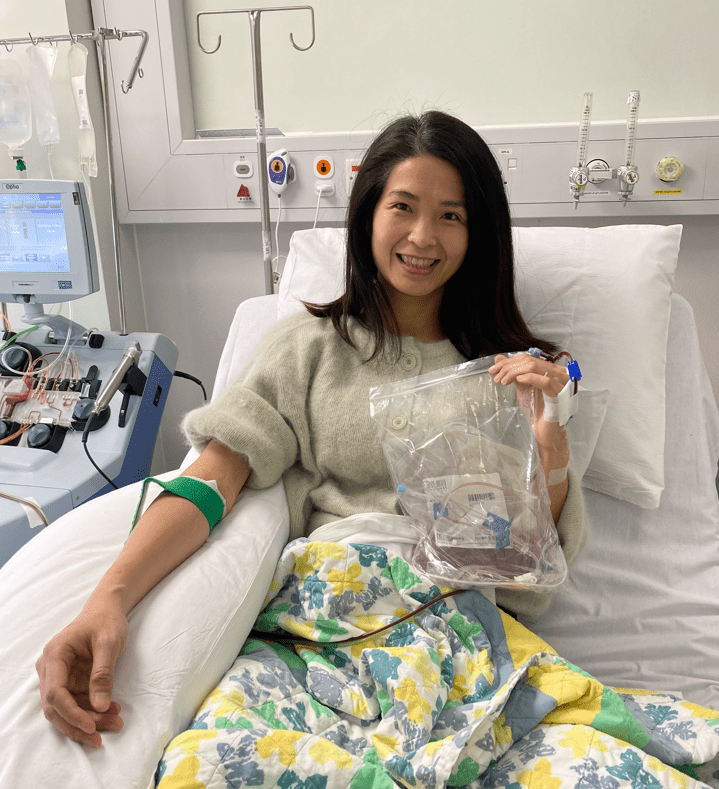

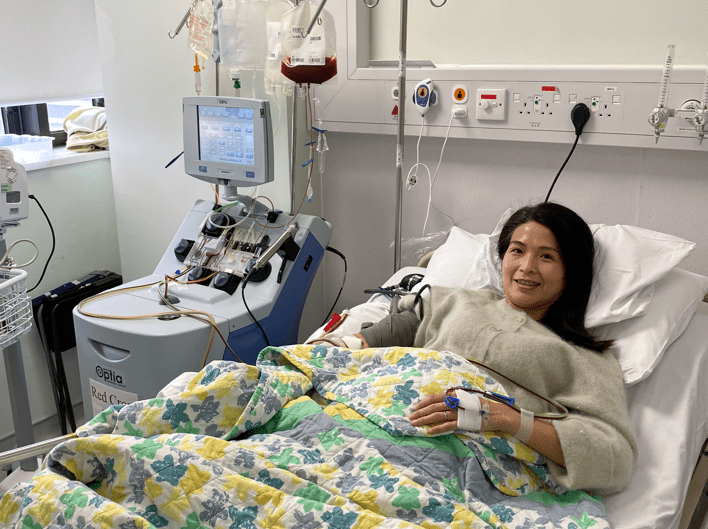

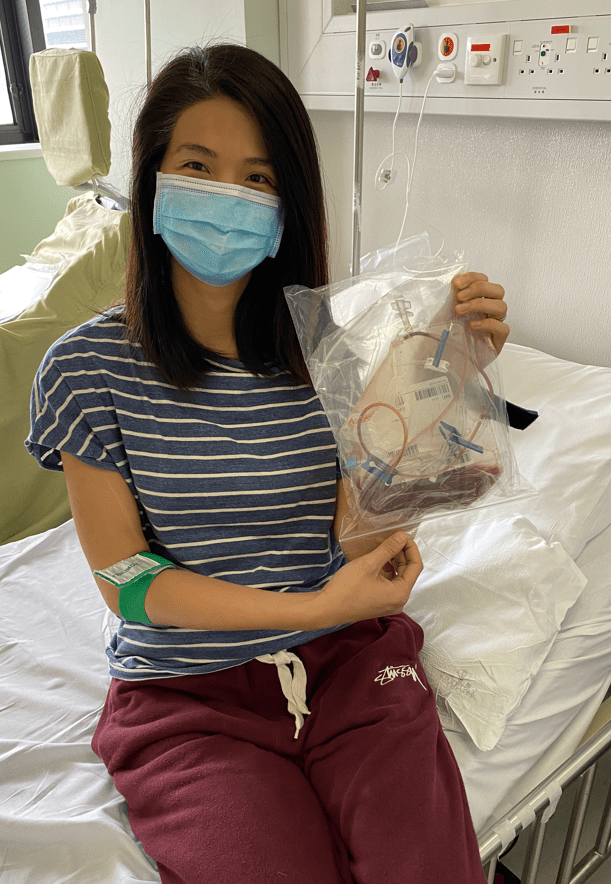

如是者,至第5日,需同日打針及捐贈骨髓,捐贈者的血液會經剌針導管抽取至血液分離機,經分離後提取所需的周邊血幹細胞。「每日大約8個小時,期間我係唔可以落,解決大小便問題同食飯,都要揾姑娘幫手,之後可以回家,至第二日再回來進行相同程序,但我認為好值得!」

她又謂,其一名女性朋友同樣患上血癌,「我最初都好擔心佢,後來我知道佢有合適的骨髓配對到,我都好開心,更加令我樂意捐贈,呢個唔係我嘅功勞,而係我哋生活係香港呢個咁先進嘅社會,先至可以用先進嘅醫療科技去幫人,當然部門都好支持我,令對方(患者)有機會重生,而我亦唔係付出好大。」完成捐贈後,Noel於出院第三日已完全回復健康。

Noel捐贈骨髓至今兩年,身體非但沒有受影響,她還說:「我覺得自己好運咗,大囝可以升讀第一志願的中學,而一直希望置業嘅夢想,亦都捐完骨髓之後達成咗,我朋友話唔知係咪人善心善,自然會帶嚟好運,我認為人生應該正面同開朗,對大家都有幫助。」

誤解抽骨髓 捐贈周邊血幹細胞毋須全身麻醉

紅十字會輸血服務中心指出,不少人都以為捐贈骨髓,是要從脊椎的尾龍骨「抽骨水」,其實是完全錯誤,捐贈骨髓與脊骨即尾龍骨、脊髓神經或脊髓液等並無關係,而是在骨盆旁邊的腸骨內抽取骨髓細胞,即骨髓幹細胞捐贈,屬於傳統方法,會避開人體中重要的中樞神經系統,並不會造成嚴重的神經傷害,而該捐贈方法,於抽取過程是需要全身麻醉。

至於吳玉蘭採用的周邊血幹細胞捐贈,由90年代中已開始在香港使用,捐贈者毋須全身麻醉,透過血液分離機從捐髓者的周邊血抽取,輸血服務中心表示,會於捐贈前邀請捐贈者進行一些例行的身體檢查,確保捐贈者健康及合適捐贈。捐贈者在捐贈前數天,即約三天前,需要接受粒細胞集落刺激因子,即白血球生長激素注射,目的是將骨髓內之造血幹細胞動員至外周邊血液才進行收集。因在正常情況下,血液中的造血幹細胞含量非常低,捐贈前數天需要注射粒細胞集落刺激因子,才能將骨髓之造血幹細胞驅趕至周邊血,以便於收集。

過程只需4-5小時

到第四天進行捐贈時,輸血服務中心指,捐贈者的血液經剌針導管抽取至血液分離機,經分離後提取所需的周邊血幹細胞,而其他不需要被收集的血液成份,如紅血球、白血球、血小板和部分血漿,會經另一導管送回給捐贈者體內。白血球生長激素普遍應用於很多病患,如癌症病患接受化學治療或造血幹細胞移植後,使用白血球生長激素使白血球數目提高,已經被各主要國家衛生主管機關核准常規使用。一般來說,整個周邊血幹細胞採集過程需要約4至5小時完成,每次需捐出約250至400 毫升的「周邊血液」,即造血幹細胞和血漿。但如果提取的造血幹細胞數量不足夠,捐贈者或需要進行第二次的血液分離程序。

輸血服務中心指出,周邊血幹細胞的捐贈者不需住院或全身麻醉,即日可出院回家休息,數天後回復正常。又重申,捐骨髓不會影響健康,捐贈過程只需抽取捐贈者全身約1至3%的造血幹細胞,而造血幹細胞具有自我繁殖功能,可自行再造,健康人士在短時間內即可恢復;亦不會減弱捐贈者的免疫及造血能力,故基本上是沒有後遺症。

而於2020至2021年,香港只有一名捐贈者使用傳統的骨髓幹細胞捐贈,大部份即29宗是使用周邊血幹細胞捐贈,其中15宗由香港捐贈者捐予香港病人,11宗是由境外捐贈者捐予香港病人,餘下3宗是香港捐贈者捐予境外的病人。

詳細資料:YouTube@香港紅十字會輸血服務中心 ABO 頻道

《星島日報》授權轉載