以科技促進關愛 主動出擊應對老齡化挑戰

發佈時間:03:00 2025-08-31 HKT

雖然本屆政府已採取多項措施,大力鼓勵港人生育和吸引海內外的年輕人才來港,但中短期內仍難以扭轉香港人口老齡化的趨勢。預計去到2046年,每三名香港人便有一位65歲以上的長者。再加上少子化及移民潮,有越來越多獨居長者、雙老住戶,以至以老護老、長者兼任照顧者的情況出現。

避免再次出現失救尋死慘劇

過去社會主要擔心人口老齡化會增加政府的醫療及社福開支,有關問題固然需要應對,但更大的危機可能在於如何迅速、精準地,辨別到有需要且孤立無援的隱蔽長者及其照顧者,從而主動、有效地提供適切的服務和關愛,避免再次出現獨居或雙老長者在家中因事失救無人知曉,以至照顧者不堪壓力而與被照顧者雙雙尋死的倫常慘劇。

如同許多過往難以處理的社會及政策問題,科技與創新可提供解決方案。現屆政府已推出措施鼓勵及資助樂齡科技的研發應用,並在多個新舊公共屋邨率先推行,以提升公屋長者的生活質素和幸福感。

另一科技是大數據的應用,不同的政府部門如社會福利署、醫管局、衞生署、房屋署、各區民政處,還有各個有提供長者照顧服務的民間社福機構,均存有大量涉及長者健康、家庭、財務和使用政府服務狀況的資料,若能將這些數據和系統互聯互通,加以分析利用,即能協助找出那些隱蔽長者及照顧者,從而更精準有效地提供所需支援。

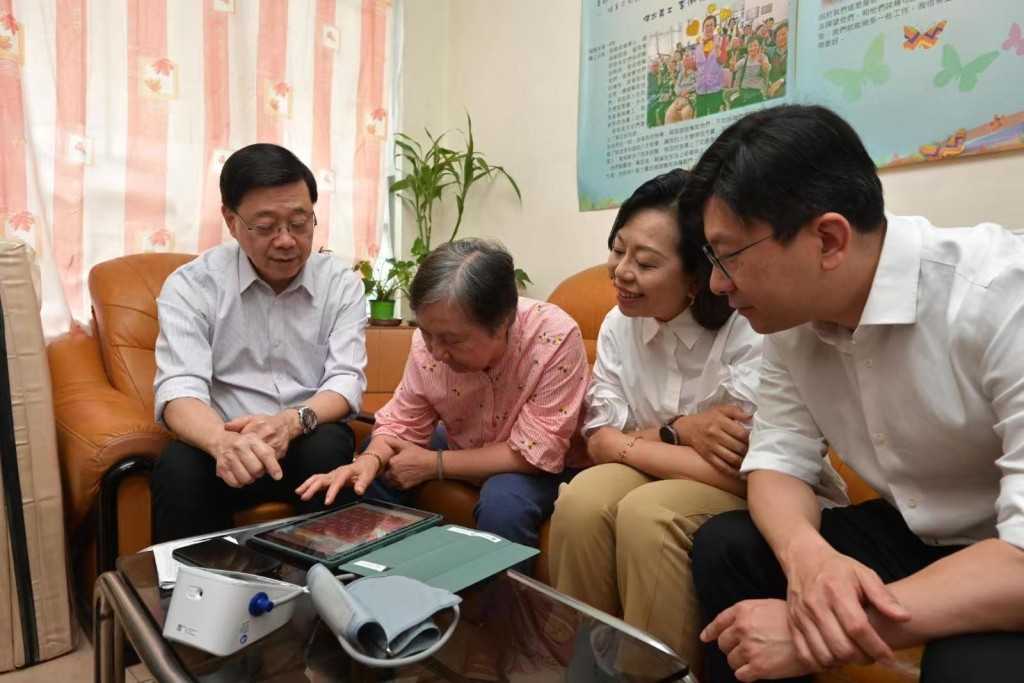

這正是本屆政府正在努力的目標。一連兩個周末,行政長官李家超先後前往出名的「老人邨」牛頭角下邨、筲箕灣愛東邨及該處的安老院、長者中心探訪,提到本屆政府從三個層面構築的長者支援網正逐步成型,強調政府以主動識別需求、精準提供支援,以及科技改善生活的立體策略,讓「老有所依」成為一個實際行動。

李家超探訪的一個牛下雙老家庭,由96歲母親陳婆婆,獨自照顧近年做過兩次手術的67歲兒子余伯伯,這個過往被忽略的個案及生活風險,正因政府的主動出擊而改寫。政府上月中在觀塘及沙田區推行「動態高風險照顧者資料庫」試點計劃,通過對比房署的住戶資料與社署的服務紀錄,識別出居於公屋而缺乏社區支援的獨老和雙老住戶。當中兩區已有近3000個同類住戶獲當局探訪,有340宗需要進一步支援的個案得以轉介,包括讓陳婆婆與余伯伯獲得免費熱飯、平安鐘安裝及安老宿位輪候協助,反映新機制取得成效。

科技重塑長者晚年生活品質

愛東邨李婆婆熟練操作智能血壓計錄入數據的場景,打破市民對長者不懂使用數碼設備的刻板印象。這有賴政府「友智識」長者數碼外展計劃的推行,通過非牟利機構手把手教學,讓科技成為長者的生活助手而非負擔,以至重塑長者的晚年生活品質。

除了科技,更重要是關愛。今屆政府成立的18區關愛隊已開始進入收成期,通過逐家逐戶的親身探訪,成功識別出越來越多的有需要個案,除了獨老和雙老住戶、護老者,還包括殘疾人士照顧者。這項「地區服務及關愛隊伍——支援長者及照顧者計劃」,已於今年4月起擴展至全港。截至上月底,全港關愛隊已接觸近2.8萬人,轉介了逾900宗個案至不同社福服務單位跟進。

傳統福利服務往往等待長者主動求助,但這類「被動模式」難以覆蓋最脆弱的群體。面對日益嚴峻的老齡化挑戰,香港需要走出一條制度創新、科技賦能與人文關懷並重的養老新路,推動香港長者服務進入精準化時代,讓社會真正實現「老有所養」、「老有所依」的美好願景。