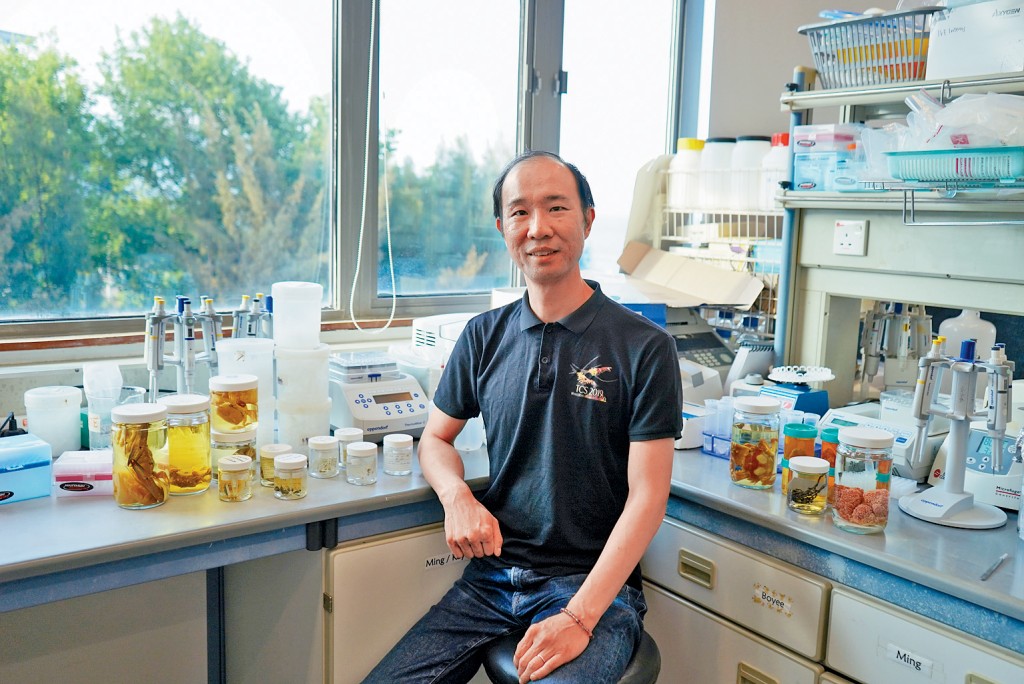

普查海蛞蝓 曾令銘盼建圖鑑

發佈時間:03:00 2025-05-26 HKT

海洋世界充滿奧秘,海蛞蝓在珊瑚礁間穿梭,既嬌小又可愛。現時全球有6000多種已記錄的海蛞蝓,香港則有逾350種,中文大學生命科學院副教授曾令銘與一眾潛水愛好者攜手,展開本港多年來首次全面海蛞蝓水下調查,統計牠們的品種、棲息地及觀察其數量變化等,盼建立「香港海蛞蝓資料庫」,出版圖鑑,增加市民對本港海洋生態的認識。研究海洋生物逾20載,他對海洋的熱情和初心未減,面對越見緊絀的資源,仍盼望能透過科研貢獻社會,讓市民看到香港水域的美麗。

全球有6000多種已記錄的海蛞蝓,當中近半已命名;截至本月初,香港記錄逾350種海蛞蝓,數目正不斷上升,有賴曾令銘團隊與一眾潛水愛好者默默耕耘。

蝸牛近親 部分擁炫亮顏色

海蛞蝓屬裸鰓類的軟體動物,是蝸牛的近親,經演化後失去硬殼保護,依靠進食毒物產生毒素作防禦。海蛞蝓嬌小可愛,部分更有炫亮的顏色,除了一對觸角,尾巴亦有羽毛狀的鰓。曾令銘指,難以用肉眼察覺海蛞蝓,惟大多海蛞蝓只進食一款「奇怪」的食物為生,如苔蘚蟲、海綿或珊瑚等,大家或倒過來靠此辨認,「看到海蛞蝓或知道該處有甚麼,反之亦然。」

本地海蛞蝓研究可追溯至上世紀90年代,2020年漁護署欲更了解香港的海洋生態,邀請香港大學生物科學學院的團隊統整海洋生物的資料,包括拼湊過去30年零星的海蛞蝓紀錄,曾令銘隸屬的中文大學李福善海洋科學研究中心亦參與其中。項目總結出香港曾出現過257種海蛞蝓,並記錄於科學論文。

上述項目本應告一段落,曾令銘看到海蛞蝓的可塑性,決定延續使命,於2023年11月展開全面水下調查,統計海蛞蝓的品種、了解其棲息地及觀察其數量變化等,並策劃「尋找香港海蛞蝓!」公民科學家計劃,與普羅大眾攜手,收集本地水域記錄到的海蛞蝓物種資料,以更新香港海蛞蝓物種名錄及網上資料庫,「香港有很多潛水愛好者,有些市民很熱心,一見到新的海蛞蝓就會傳送相片過來。」

已記錄海蛞蝓升至352種

截至本月初,海蛞蝓紀錄已攀升至352種,80%新紀錄由潛水愛好者發現。曾令銘直言,現時團隊只在特定的潛水熱點觀察,每月均找到新品種,估計香港海蛞蝓物種可超越400種,「我也好奇為何一直都有新紀錄!」

他說,自己對海蛞蝓越來越感興趣,尤愛俗稱「高青」的節慶高澤海牛,加上不斷找到新物種,使他更有動力,「團隊會把紀錄整理好,花時間整理網站,也構思辦公眾活動,向協助者展現成果,表達謝意。」他續指,團隊亦想準備一些紀念品,如把照片製成明信片,回饋市民。他指,研究不但是科學層面,亦有教育和互動的元素。

然而,曾令銘在訪問前夕,得知未能取得下一期資助,原定欲多做詳細紀錄及舉辦講座,如今略添變數。他笑說,科學家總要面對經濟難題,但未想向現實低頭,「我或會自己掏錢繼續做……當然最好找到新的資助!」

撇除金錢的考量,曾令銘想做的海洋研究多不勝數,尤其是探索深海生物的奧秘,「如果人力物力不是問題,當然想知道更多。」但他又回歸海蛞蝓說,即使資源無限,仍有難題,例如初生海蛞蝓是浮游生物,非常微細,保持水質的同時,要小心牠們被過濾器沖走,也要找到適合該種海蛞蝓吃的食物,絕不簡單。

徒手爬懸崖 曾受細菌感染

研究海洋生物逾20載,曾令銘對海洋的熱情和初心未減,不亦樂乎,「我小時候喜歡看動物,現在如是,昆蟲、魚或蝦蟹,也有興趣看。」他指,自小喜歡昆蟲,至高中亦攻讀理科,惟升讀大學時正值金融風暴,使他陷入思考,「那時感覺修讀甚麼學科也要『揸兜』,便選擇自己真正喜歡的科目。」他入讀中大選修生物學,開展有關海洋生物的研究,了解甲殼類的多樣性和演化等,「現時的工作已跟昆蟲完全無關了!」

他形容,自己年輕時不懂死活,那些年研究潮間帶的物種,曾徒手爬下10米高的懸崖,只為抵達一淺灘看個究竟;埋首在海中工作時,一個不留神被大浪衝走數米,慶幸最終安然無恙;前年在紅樹林工作時遭植物𠝹傷,沒有及時消毒,結果受細菌感染⋯⋯現在回想,他指自己已變得異常「怕死」,出外工作不敢下水,「我不怕水也懂得游水,但無法跨越心理關口;我是潛水新手,要團隊carry(支撐)老闆不太好吧?」

眼前「貼地」的生物學家,面對越見緊絀的資源,早已看開。他指,海岸線及海洋生態近年亦屢作讓步,明白社會有發展需要,仍希望保護尚未遭到破壞的水域,在現實和理想中取得平衡,「希望能透過科研貢獻社會,讓市民看到香港水域的美麗。」