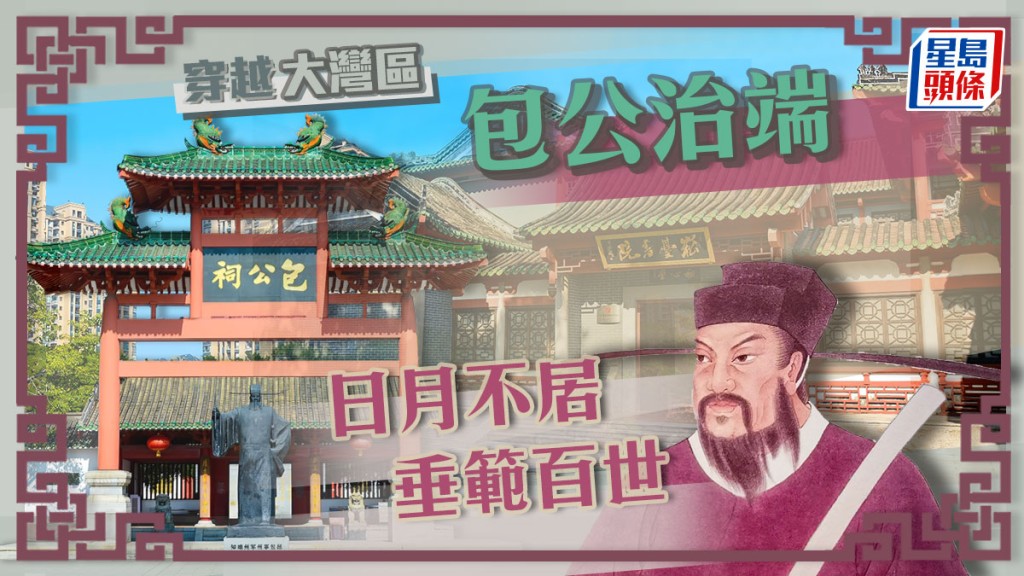

穿越大灣區|包公治端 日月不居垂範百世

發佈時間:14:00 2025-05-08 HKT

端州(今肇慶),位於嶺南,在北宋,常被視為貶謫官員的選地之一,派到端州的官員通常會得過且過,怠工成為當時的常態。1040年,北宋名臣包拯出任端州知軍州事(即端州首官)。這是包拯第一次擔任州級行政主官,肇慶成為他揮灑希望的地方,也是和他相互成就的地方。

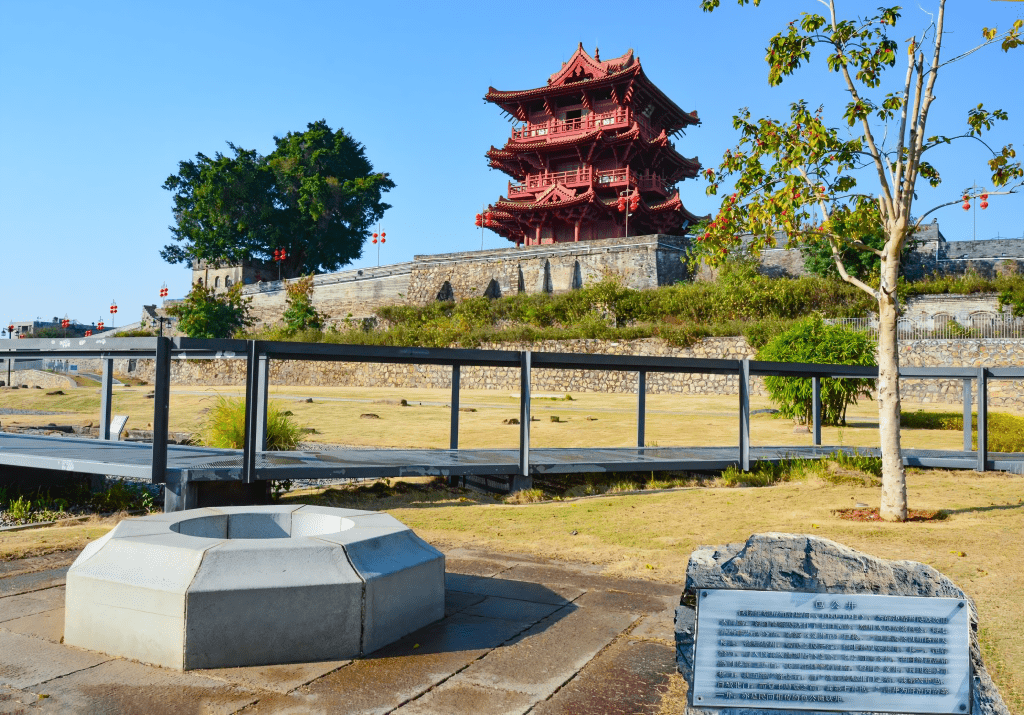

肇慶包公祠:

包公井治瘴疫

上任伊始,包拯就發現肇慶飽受「春瘴」之苦,「汲江水而食」,讓很多民眾都染上「瘴疫」之疾。於是帶領百姓先後打了七眼狀如七星的水井,以井水代替飲用江水的習慣,迅速的讓「瘴疫」得到了控制,也得到了端州百姓的迅速認同,被後人親切地稱為「包公井」。包公治端3年,所做事情很多,打井雖是小工程,但歷代的見聞劄記不惜筆墨,最為傳頌。

振校興學書香致遠

由於肇慶遠離中土,在當地常有「殺人祀鬼、巫覡挾邪術害人」陋俗。而肇慶當時的教育基本都是私塾、族學的形式,並沒有一個權威的「官學」。為改變這種局面,開啟民智,包拯創建了西江流域最早的半官方書院──星岩書院,並且捐俸辦學,匯集學子,讓愚昧之風大變。如今星岩書院舊址已改建為肇慶第一中學,千年文脈弦歌不輟。

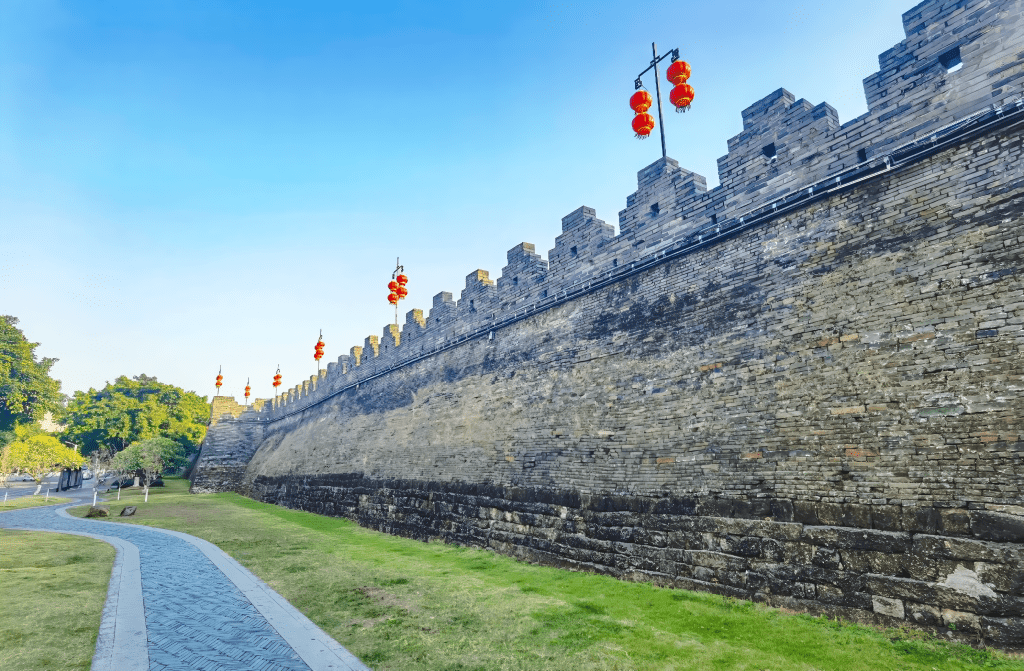

開「桑基魚塘」之風

包拯還是位水利達人。當時肇慶北邊的小河,在雨季常常會帶下北嶺山的大量泥沙。日積月累之下,會在江底形成大片的淤塞沉積,每年春汛夏澇,西江都會在七星岩一代形成澤國。對此,包拯細緻的規劃了治理方案,一方面加固傳統堤圍,束水排江;一方面借鑒家鄉合肥巢湖的治理經驗,築堤排瀝,挖塘開荒。今天肇慶著名的「七星岩」其實就是包拯改造「野塘」之後才逐漸成型的山水格局。

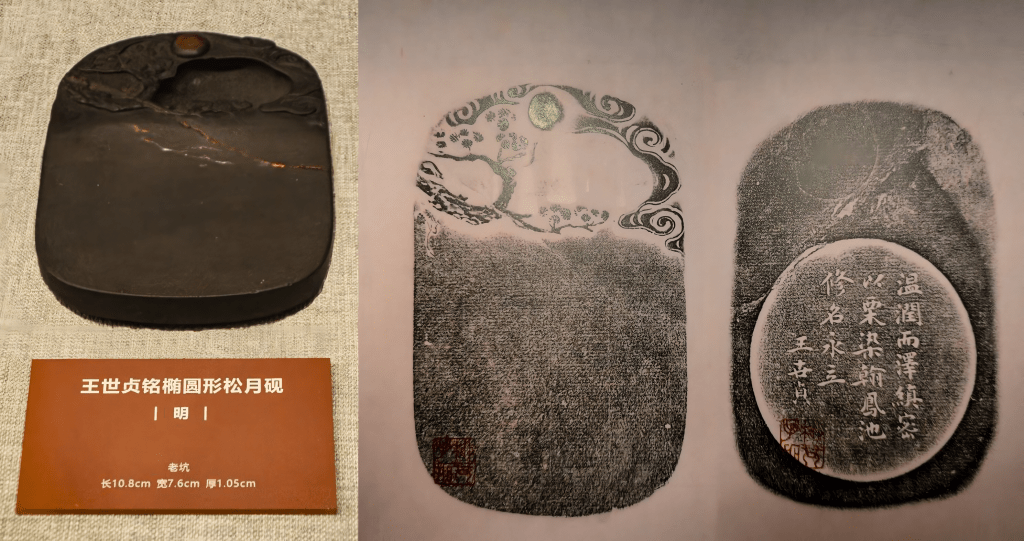

清治硯賦

端州,在唐代初期就出產著名的端硯,以石質堅實、潤滑、細膩、嬌嫩而倍受文人墨客的喜愛,也成為肇慶進貢皇宮的重要貢品。按宋代《九域志》記錄,肇慶每年只需上繳皇宮10塊貢硯,然而歷任地方官借進貢端硯為名,層層加碼,隨意擴大貢硯數目,不但沉重的盤剝硯工,也讓貪官污吏有了中飽私囊的方法。包拯到任後及時革除了濫征貢硯的情況,讓當地百姓歡心雀躍。

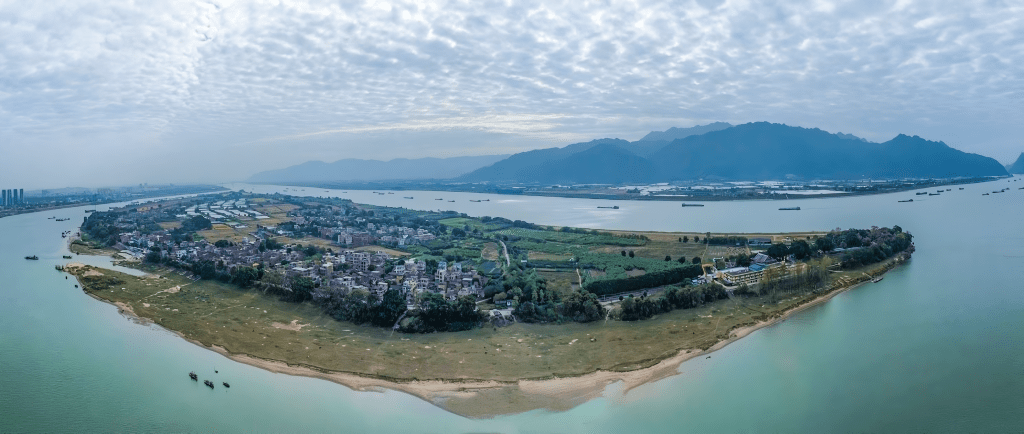

「不持一硯歸」的傳說

1042年,包拯任滿回京。離任時,送別的父老鄉親偷偷將一方精美的端硯塞入行囊以表心意。包拯船過羚羊峽時,原本風和日麗的天色卻變得狂風大作、波濤洶湧起來。包拯感到事有蹊蹺,仔細檢查船艙,找到夾帶後,持硯訓斥,「豈可私佔民脂民膏!」然而百姓一片心意,送回也是不美。於是向端州方向躬身遙謝,起身後卻是毫不猶豫地將其扔進了洶湧的西江。說來神奇,端硯入水,天色卻迅速轉好,他擲硯的地方逐漸升起一片沙洲,形成了今日的硯州島。

本文由鴻文館文化工作室供稿,小白楊出版社策劃。

文、圖:鴻文館文化工作室

其他圖片及資料:星岩書院微縮舊貌、桑基魚池、七星岩、肇慶市工藝美術產業協會、硯州島、包公井、2025年肇慶旅遊攻略

相關文章:

肇慶

五邑

深圳

嶺南

廣州

東莞

穿越大灣區|東莞習俗 傳統中亦受西風影響?剃頭/賣懶/舞麒麟/賣身節/龍舟月/七姐誕

珠海

澳門

佛山

穿越大灣區|佛山 武術之鄉 經濟繁盛 基礎深 推動建設廣佛都市圈

珠江西岸

穿越大灣區|珠江西岸 400、500年間的滄海桑田與建設改造

中山