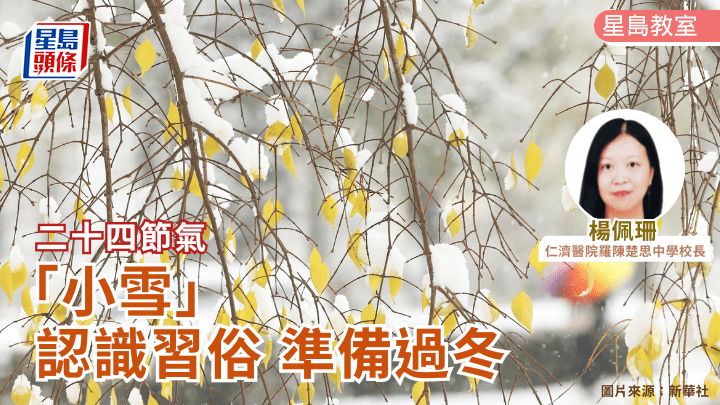

二十四節氣 「小雪」認識習俗 準備過冬|星島教室

發佈時間:18:00 2025-11-25 HKT

提起「小雪」,你可能會想起「又見雪飄過,飄於傷心記憶中……」,又或是「Let it go! Let it go!」?不同年代的你,「雪」都蘊含着不同的記憶。光陰流轉,萬事皆變,唯獨中國文化流傳下來二十四節氣的奧妙卻源遠流長。當立冬悄悄進場,也象徵着迎來了二十四節氣中的第二十個節氣「小雪」。

「小雪」故事

每年11月22日或23日,太陽到達黃經240度時,小雪節氣也正式登場。它雖名為「小雪」,卻並非僅指天降細雪,而是蘊含着中國古人對自然現象的細膩觀察與深邃智慧。小雪節氣源於華夏先民對自然規律的觀察。《月令七十二候集解》中記載:「十月中,雨下而為寒氣所薄,故凝而為雪。小者未盛之辭。」這道出了小雪的真正意思。小雪初臨時,天氣開始漸寒,雨水因為寒氣的緣故,凝結為雪。但雪量不大,故稱為「小雪」。萬事初起「未盛」,即「未滿」的意思,稱為「小」。這也體現了中華文化中既含蓄且謙遜的表達方式。

與二十四節氣的其他成員一樣,小雪亦是古代農耕文明中最佳的提示器。小雪到來,也標誌着北方地區開始進入寒冰封凍的時候,提醒人們要為過冬做好準備。古人將小雪分為「三候」,分別是「一候虹藏不見」,意即天氣逐漸轉冷,氣溫降低,不再有下雨後因陽光照射而形成的彩虹;「二候天氣上升地氣下降」,意即陰陽之氣不再交替,陽氣開始下降,地氣開始往下降,天地之氣開始分離,這源於古人對宇宙運行的樸素認知,解釋了為何此時節空氣變得乾冷;「三候閉塞而成冬」,意即隨着天氣持續寒冷,萬物開始停下來,為冬季的到來做準備,這也是正式進入冬季的標誌。

飲食習俗

節氣除了是農耕文明最佳提示器外,更是「天人合一」哲學思想的體現。中國人懂得順應天氣,安排起居飲食,這是生活智慧。民間小雪時也有很多豐富多彩的民俗活動,民以食為天,就談談飲食習俗。

古有「冬臘風醃,蓄以御冬」和「小雪醃菜,大雪醃肉」的農諺,意即小雪天氣開始寒冷,地上的蔬菜及農作物不再適應,而停止了生長;再加上小雪時氣溫較低,空氣也較乾燥,正是加工臘肉、醃製蔬菜的好時機。家家戶戶開始忙着醃製臘腸、臘肉、醃菜等以備冬季和來年春季享用。這不僅是一種食物儲存方式的智慧,更承載着濃厚的鄉愁記憶。

在飲食養生方面,民間講究小雪前後「滋補暖身」。天氣轉寒,適宜多食溫潤益腎的食物,如羊肉、牛肉、芝麻、核桃、栗子等。熱氣騰騰的火鍋和暖心的湯羹,更能驅散身體的寒意。此外,還有農曆十月吃「糍粑」的習俗,用新收穫的糯米蒸熟搗爛製成,軟糯香甜,寓意豐收與團圓。

詩情畫意與生活啟示

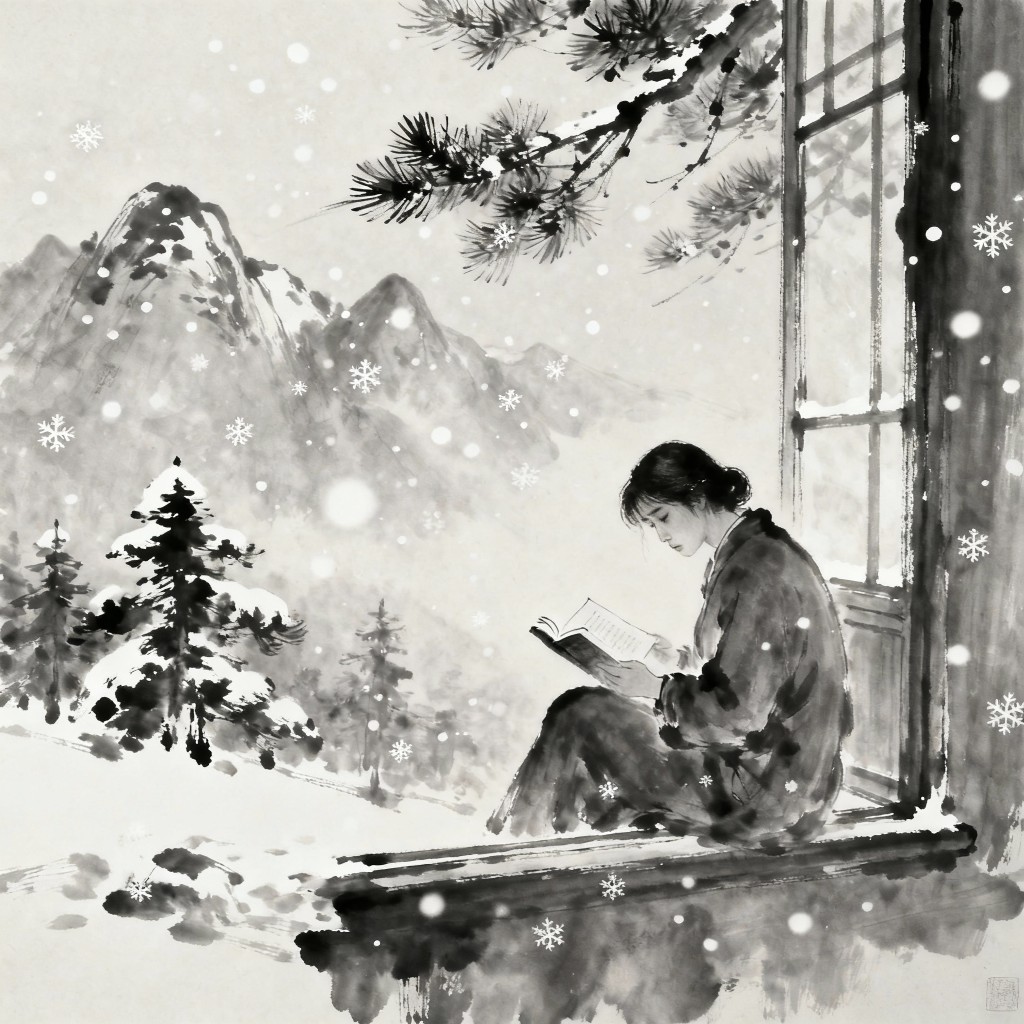

不要以為只有近代人才會將雪融入歌曲中,小雪節氣也激發了無數文人墨客的創作靈感。唐代詩人戴叔倫在〈小雪〉一詩中寫道:「花雪隨風不厭看,更多還肯失林巒。愁人正在書窗下,一片飛來一片寒。」詩人透過書窗,靜觀飛雪,那一片片的雪花,不僅帶來了寒意,更引發了淡淡的愁緒與對自然的凝思。

在中國畫中,小雪時節的景致往往給人一種「靜」與「空」的境界。畫家筆下的寒林、初雪、遠山、獨釣的漁翁,無不傳遞出一種靜寂、內斂的美感。這與繁花似錦的春、綠樹濃蔭的夏形成了鮮明的對比。

傳統的節氣與生活對應的關係日漸減退,但小雪節氣所蘊含的文化精神與生活智慧,依然具有重要的意義。它提醒我們要學懂在生活中的「Let it go!」。小雪帶來了寒意,也正好是相約家人及友好圍爐,共享熱騰騰的火鍋,感受人與人之溫情。

冷知識:「小雪」大不同

這是一個最容易混淆的點。在天氣預報中,「小雪」是指24小時內降雪量在0.1至2.4毫米之間的特定天氣現象。但節氣中的「小雪」是一個長達15天的時間段,是一個氣候概念。所以,有可能在「小雪」節氣的15天里,一天雪都沒下;反之,亦可能出現下大雪的情況。兩者定義完全不同。

歷史充電站

二十四節氣

「二十四節氣」可以追溯至商周時期,古人通過觀測日月星宿,得知時間和季節的關係。到了戰國後期,《呂氏春秋》中已出現了「小雪」二字,但當時只有「孟冬」、「仲冬」等概念,尚未形成完整的二十四節氣體系。

直至西漢時期,漢武帝頒布《太初曆》,首次將二十四節氣訂入曆法,成為一個完整、科學的時間知識體系,用於指導全國的農業生產,並沿用至今。

本欄逢周一刊出,由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式,透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事,帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文:仁濟醫院羅陳楚思中學校長 楊佩珊

延伸閱讀:

AI能聽懂動物說話嗎?|星島教室

中國航天先驅:錢學森|星島教室

魔法積木大冒險 讓小學生理解編程 「馴服」AI機械人|星島教室