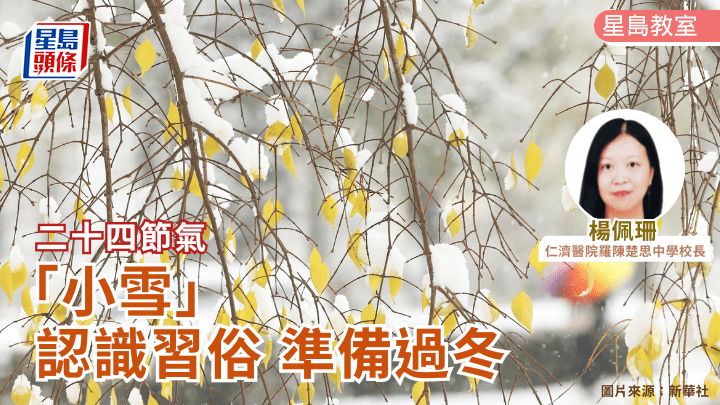

二十四节气 「小雪」认识习俗 准备过冬|星岛教室

发布时间:18:00 2025-11-25 HKT

提起「小雪」,你可能会想起「又见雪飘过,飘于伤心记忆中……」,又或是「Let it go! Let it go!」?不同年代的你,「雪」都蕴含着不同的记忆。光阴流转,万事皆变,唯独中国文化流传下来二十四节气的奥妙却源远流长。当立冬悄悄进场,也象征着迎来了二十四节气中的第二十个节气「小雪」。

「小雪」故事

每年11月22日或23日,太阳到达黄经240度时,小雪节气也正式登场。它虽名为「小雪」,却并非仅指天降细雪,而是蕴含着中国古人对自然现象的细腻观察与深邃智慧。小雪节气源于华夏先民对自然规律的观察。《月令七十二候集解》中记载:「十月中,雨下而为寒气所薄,故凝而为雪。小者未盛之辞。」这道出了小雪的真正意思。小雪初临时,天气开始渐寒,雨水因为寒气的缘故,凝结为雪。但雪量不大,故称为「小雪」。万事初起「未盛」,即「未满」的意思,称为「小」。这也体现了中华文化中既含蓄且谦逊的表达方式。

与二十四节气的其他成员一样,小雪亦是古代农耕文明中最佳的提示器。小雪到来,也标志着北方地区开始进入寒冰封冻的时候,提醒人们要为过冬做好准备。古人将小雪分为「三候」,分别是「一候虹藏不见」,意即天气逐渐转冷,气温降低,不再有下雨后因阳光照射而形成的彩虹;「二候天气上升地气下降」,意即阴阳之气不再交替,阳气开始下降,地气开始往下降,天地之气开始分离,这源于古人对宇宙运行的朴素认知,解释了为何此时节空气变得干冷;「三候闭塞而成冬」,意即随着天气持续寒冷,万物开始停下来,为冬季的到来做准备,这也是正式进入冬季的标志。

饮食习俗

节气除了是农耕文明最佳提示器外,更是「天人合一」哲学思想的体现。中国人懂得顺应天气,安排起居饮食,这是生活智慧。民间小雪时也有很多丰富多彩的民俗活动,民以食为天,就谈谈饮食习俗。

古有「冬腊风腌,蓄以御冬」和「小雪腌菜,大雪腌肉」的农谚,意即小雪天气开始寒冷,地上的蔬菜及农作物不再适应,而停止了生长;再加上小雪时气温较低,空气也较干燥,正是加工腊肉、腌制蔬菜的好时机。家家户户开始忙着腌制腊肠、腊肉、腌菜等以备冬季和来年春季享用。这不仅是一种食物储存方式的智慧,更承载着浓厚的乡愁记忆。

在饮食养生方面,民间讲究小雪前后「滋补暖身」。天气转寒,适宜多食温润益肾的食物,如羊肉、牛肉、芝麻、核桃、栗子等。热气腾腾的火锅和暖心的汤羹,更能驱散身体的寒意。此外,还有农历十月吃「糍粑」的习俗,用新收获的糯米蒸熟捣烂制成,软糯香甜,寓意丰收与团圆。

诗情画意与生活启示

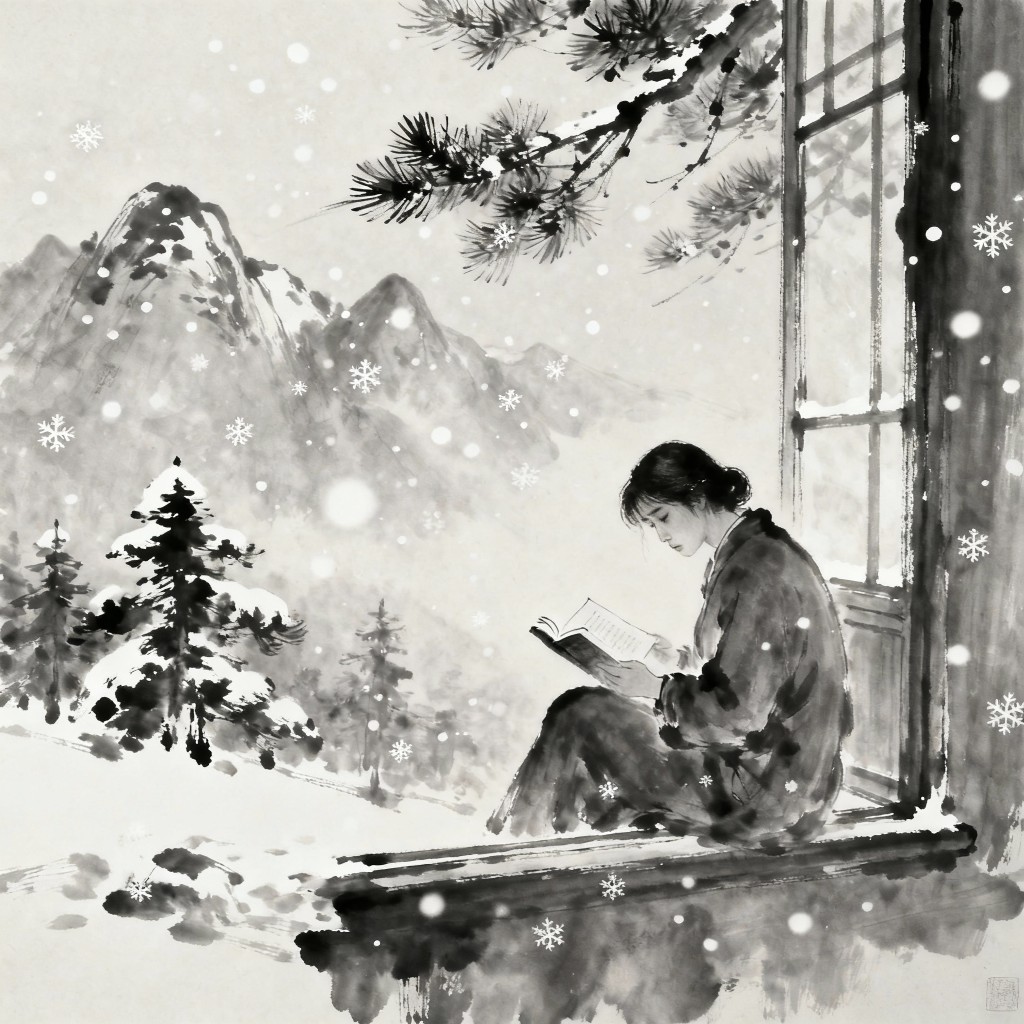

不要以为只有近代人才会将雪融入歌曲中,小雪节气也激发了无数文人墨客的创作灵感。唐代诗人戴叔伦在〈小雪〉一诗中写道:「花雪随风不厌看,更多还肯失林峦。愁人正在书窗下,一片飞来一片寒。」诗人透过书窗,静观飞雪,那一片片的雪花,不仅带来了寒意,更引发了淡淡的愁绪与对自然的凝思。

在中国画中,小雪时节的景致往往给人一种「静」与「空」的境界。画家笔下的寒林、初雪、远山、独钓的渔翁,无不传递出一种静寂、内敛的美感。这与繁花似锦的春、绿树浓荫的夏形成了鲜明的对比。

传统的节气与生活对应的关系日渐减退,但小雪节气所蕴含的文化精神与生活智慧,依然具有重要的意义。它提醒我们要学懂在生活中的「Let it go!」。小雪带来了寒意,也正好是相约家人及友好围炉,共享热腾腾的火锅,感受人与人之温情。

冷知识:「小雪」大不同

这是一个最容易混淆的点。在天气预报中,「小雪」是指24小时内降雪量在0.1至2.4毫米之间的特定天气现象。但节气中的「小雪」是一个长达15天的时间段,是一个气候概念。所以,有可能在「小雪」节气的15天里,一天雪都没下;反之,亦可能出现下大雪的情况。两者定义完全不同。

历史充电站

二十四节气

「二十四节气」可以追溯至商周时期,古人通过观测日月星宿,得知时间和季节的关系。到了战国后期,《吕氏春秋》中已出现了「小雪」二字,但当时只有「孟冬」、「仲冬」等概念,尚未形成完整的二十四节气体系。

直至西汉时期,汉武帝颁布《太初历》,首次将二十四节气订入历法,成为一个完整、科学的时间知识体系,用于指导全国的农业生产,并沿用至今。

本栏逢周一刊出,由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式,透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事,带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文:仁济医院罗陈楚思中学校长 杨佩珊

延伸阅读:

AI能听懂动物说话吗?|星岛教室

中国航天先驱:钱学森|星岛教室

魔法积木大冒险 让小学生理解编程 「驯服」AI机械人|星岛教室