中大研心臟手術止痛新方案 注射美沙酮術後疼痛減6成 效力持久不上癮

發佈時間:19:45 2025-10-24 HKT

【心臟病/心血管】心臟手術後劇痛難當、病人分分鐘劇烈疼痛整整3日?術後1年依然有慢性疼痛?中大醫學院近日公布了一項研究,發現心臟手術止痛的全新方案,讓急性疼痛降足6成、 效力持久且不上癮,止痛效果遠高於嗎啡。

心臟手術後劇痛 或引發併發症

心臟手術因傷口較大,病人常在術後48至72小時內經歷劇烈急性疼痛,傳統上需依賴鴉片類止痛藥緩解。若處理不當,不僅影響康復,更可能引發慢性疼痛及心肺併發症。中大醫學院研究發現,在麻醉誘導階段靜脈注射美沙酮,相比傳統嗎啡,能降低術後72小時內急性疼痛6成以上,同時減少近7成的術後嗎啡使用量。這項隨機對照臨床試驗結果已發表於國際醫學期刊《Anaesthesia》,提供更安全有效的選擇。

【同場加映:心肌梗塞7種併發症】

1. 傳統嗎啡的局限

傳統術後止痛藥「嗎啡」屬鴉片類藥物,會導致:

- 血藥濃度不穩定

- 導致呼吸受阻

- 引發痛覺過敏

- 有上癮風險

2. 美沙酮的優勢

美沙酮雖然同屬鴉片類藥物,但具有獨特藥性:

- 調節大腦中影響疼痛感覺的NMDA受體及神經傳導物質

- 藥效持久

- 不易上癮

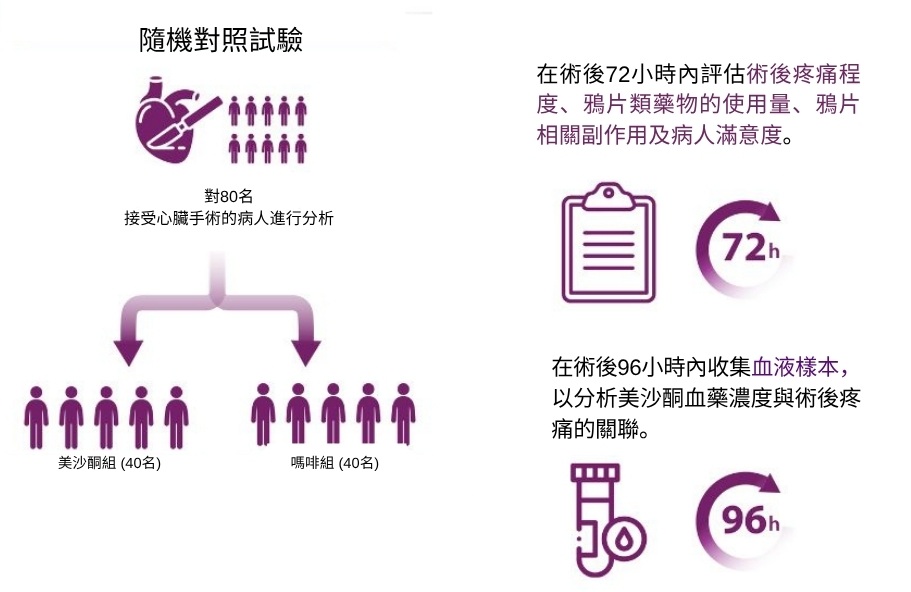

80人進行隨機對照試驗

研究團隊對80名接受體外循環心臟手術、平均年齡約60歲的病人,分2組進行單中心、雙盲、隨機對照試驗:

- 美沙酮組:40名病人,注射0.2毫克/公斤美沙酮

- 嗎啡組:40名病人,注射同等劑量嗎啡

研究證美沙酮止痛效果持久 藥效逾80小時

研究人員會評估2組人在術後72小時內多個時間點疼痛程度、嗎啡使用量、鴉片相關副作用、病人滿意度,及術後96小時內血藥濃度分析。結果顯示,美沙酮在注射後第80小時仍有一定的止痛作用,且不會增加鴉片類藥物副作用,與嗎啡相比更能提升病人康復效果。研究結果:

1. 疼痛程度:

- 術後15分鐘:美沙酮組比嗎啡組低近65%

- 術後72小時:美沙酮組比嗎啡組低近60%

- 美沙酮組藥效持續逾80小時

2. 嗎啡使用量:

- 術後24小時至整個試驗階段:美沙酮組的嗎啡使用量減少近7成

3. 副作用及安全性:

- 美沙酮組、嗎啡組在噁心、嘔吐等副作用無顯著差異

- 美沙酮組不會增加鴉片類藥物相關副作用,包括鎮靜和呼吸受阻

冀新方案或可提升整體治療效果

研究第一作者、中大醫學院助理教授黃文建醫生指:「美沙酮即使在體外循環期間血藥濃度下降,術後24小時仍維持高於最低有效止痛濃度;至第80小時仍有一定止痛作用。其快速起效、作用持久的特性,使其成為心臟手術鎮痛的理想選擇。」中大醫學院外科學系心胸外科組主任黃鴻亮教授表示,雖然心臟及大血管手術死亡率已大幅降低,但術後痛症管理仍是挑戰;大部分開胸病人術後痛症達6分(10分為滿分),屬中至嚴重等級;相信這項研究能提升整體治療效果。

心臟病常見症狀

據本港衞生署資料,心臟病泛指各類與心臟有關的疾病(例如冠心病、心肌梗塞)。其中,最易引致死亡的是冠狀動脈心臟病(冠心病)。當膽固醇層在心臟冠狀動脈內壁積聚,令動脈管腔收窄,導致心肌血液供應減少,從而形成冠心病,常見症狀包括:

- 心肌梗塞(心臟病發):病人在心臟病發時,心絞痛的程度會加劇,時間也會延長。休息或服用心臟藥物後心絞痛仍然持續。

- 心絞痛:患有冠心病的病人往往會在劇烈運動後或情緒激動下產生心絞痛,病人胸前感到壓迫性的痛楚,有如被大石壓着,疼痛可擴散至手臂、肩膀、頸部和下顎,休息數分鐘後可能會好轉。

- 呼吸困難:因心肌得不到足夠血液,病人在活動時會感呼吸困難及疲累。

- 其他症狀:心悸、暈眩、出汗、噁心和四肢無力。

延伸閱讀:看臉部自測心臟病先兆?出現3種皺紋恐中招 中醫教按2穴位養心通經絡

---

相關文章:

心臟衰竭先兆可自測?按指甲現1狀況恐中招 醫生籲盡快求醫保命

心臟病年殺7200港人 專家教多吃9種護心食物 這種穀物助降血糖/降膽固醇

5種水果對心臟最好 更降血壓/降膽固醇/護腸胃 提子要吃這顏色

心臟病|心房顫動患者中風機率高5倍 有睡眠窒息更高危 醫生教把脈自測風險