心臟病|心房顫動患者中風機率高5倍 有睡眠窒息更高危 醫生教把脈自測風險

發佈時間:08:15 2025-08-20 HKT

日常生活中,在緊張時偶爾感到心臟「卜卜跳」或心跳加速屬於正常。但如果不時感到心跳時快時慢,失去規律,並伴隨心口痛、心悸、頭暈等症狀,可能是心房顫動的訊號,就要盡快求醫,以免出現中風或心臟衰竭併發症。心臟科專科醫生郭俊傑向《星島頭條》講解心房顫動症狀、成因及治療方法。

甚麼是心房顫動?成因是甚麼?

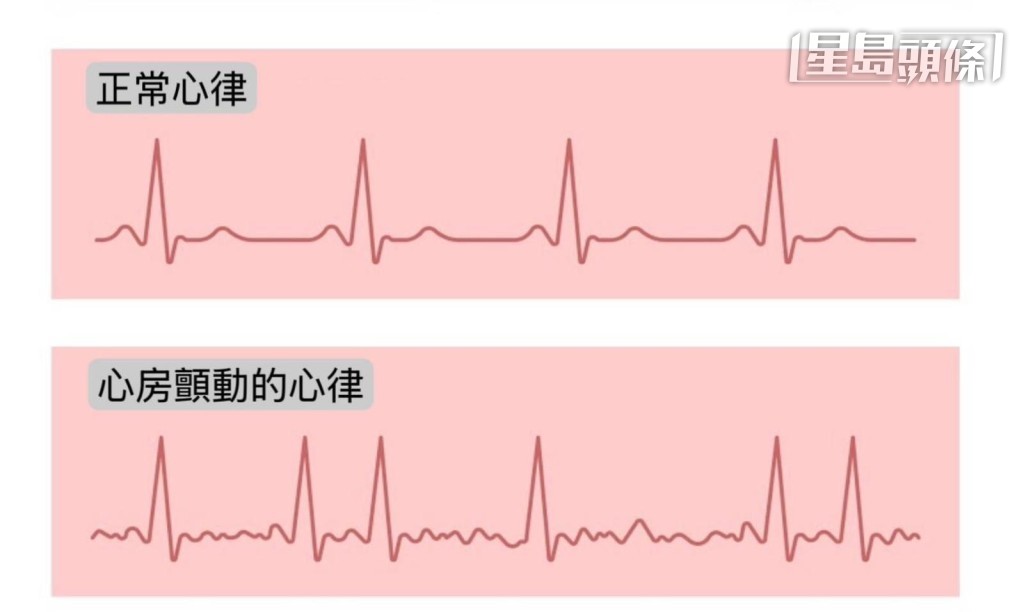

郭俊傑醫生指,心房顫動是最常見的心律不正。正常情況下,心臟的竇房結會控制心臟有規律地跳動,讓血液從心房流到心室。當這個控制系統受到干擾,出現信號異常,導致心臟無法正常收縮,不斷地顫抖,心跳就會失去節奏規律,影響心臟的血液循環。此時,流向心室的血流會變慢,血液容易積在左心耳形成血栓。血栓一旦脫落,就可能隨著血流到腦部,導致腦中風。

哪些人容易患心房顫動?

郭醫生指出,心房顫動患者出現中風的機會較一般人多5倍,出現心臟衰竭的機會多2-3倍。年紀大、患有高血壓、肥胖和糖尿病人士都是患心房顫動的高危一族。除此之外,另一個常見但容易被忽略的高危群組是睡眠窒息症患者,「由於患者在睡眠時經常出現窒息現象,令身體在睡眠時缺氧,有機會令血壓升高,增加心房顫動的風險。」

把脈可測心房顫動風險?

由於心房顫動不易發現,有九成患者並沒有症狀,不少人往往是中風後才發現有心房顫動。要及早發現心房顫動,郭醫生表示,市民日常可以自行把脈監測。「把手放在手腕內側,摸著脈搏的跳動,感受它的節奏性,如果你感受到節奏不規律,就可能有問題。」

隨著科技的進步,許多智能產品也有監測心跳的功能,數據也具參考價值。至於要確診心房顫動,醫生會透過心電圖為患者檢測。惟心電圖只能監測數十秒的心跳,部分心房顫動可能是間歇性出現,所以醫生會針對患者的症狀和頻密程度,建議他們使用貼片式的心電圖,儀器可以貼在胸口,監測24小時甚至1至2星期的心律,將患者每刻的心跳都記錄下來,作更準確的診斷。

如何治療心房顫動 新舊款薄血藥效果有何不同?

郭俊傑醫生指,治療心房顫動最主要目的是減少中風風險。醫生一般會處方俗稱「薄血藥」的抗凝血藥,華法林是最傳統的薄血藥,能夠減低血栓風險,惟容易與食物及其他藥物相沖。現時有新一代薄血藥,能夠減低左心耳積聚血塊的機會,不僅能有效減少中風風險,還能降低出血風險。相比於傳統的華法林,新型薄血藥在使用上更為方便,「患者可以服用中藥和其他食物,不需像服用華法林時要注意維他命K含量高的水果、蔬菜和綠色葉菜等食物,而新一代藥物就沒有限制。」

對於無法使用薄血藥的房顫患者,則可考慮以「左心耳封堵術」治療,封堵之後不容易積聚瘀血,可以減低血栓形成的風險,也能幫助房顫患者預防中風。

治療心房顫動的第二個目的是要恢復正常的心律,郭醫生解釋:「由於房顫初期是間歇性發生,若果置之不理會變成持續性房顫,日子久了會變成永久性。因此要在心臟的結構未被破壞之前治療,以藥物或手術讓心律回復有規律的節奏。」當藥物無法有效控制心房顫動時,可以考慮進行消融術,利用熱能消融術或新式的脈衝場消融術,消除導致心房顫動的異常細胞,堵截心臟內的異常電流訊號,從而恢復正常的心律。

愛運動也患心房顫動?如何降低房顫/中風風險?

郭醫生分享一個深刻個案,一位熱愛運動同時無酒不歡的患者,曾經出現視野縮窄的小中風症狀,但當時並沒有理會,直至做身體檢查時才發現患有心房顫動。不過由於病情拖延已久,心臟結構已經改變,左心房的結構發大,導致心瓣倒流的情況。如果再不處理,可能會引發心臟衰竭。最終患者接受消融術,通過脈衝波來修復不正常的電流。術後心跳恢復正常,心房的大小也改善了,大大降低中風風險及未來出現心臟衰竭的風險。

個別房顫個案是有可能逆轉,及早發現和治療至關重要。除了醫療干預,保持良好生活習慣也是預防心房顫動重要的一環,包括控制血壓、血糖及體重,減少咖啡因和酒精攝入、保持健康的體重、定期運動以及管理壓力,高危人士定期檢查,便可以將房顫的傷害減至最低。

延伸閱讀:早上起床做錯4件事 醫生警告恐致高血壓易猝死 用錯鬧鐘都中招?

---

相關文章:

林俊傑JJ自爆心臟出問題 醫生拆解病情輕重 盤點40歲後常見3大心臟病

心臟病年殺逾7千港人 專家教做好20件事護心血管 首選每天必吃1種肉

吃西瓜可防心臟病?營養師推介7種夏季護心蔬果 吃這種瓜補水更降血壓/防中風

不是打鼻鼾!壓力大也患睡眠窒息症?醫生拆解成因/紓緩/治療方法