ESG與經濟發展非對立 技術創新可助雙贏 哈佛教授早提出一個「假說」

發佈時間:06:00 2025-04-30 HKT

近年環境、社會及管治(ESG)框架下的環保法規被認為會增加企業成本,阻礙經濟發展,甚至拖累社會整體增長。然而,早在1991年提出的「波特假說」卻顛覆這一傳統思維,主張環境政策與企業利益並非對立,而是有望實現「雙贏」。

ESG概念早於2000年由聯合國全球契約(UN Global Compact)正式提出,其中的「E」(Environment)代表環境保護,與「S」(Social,社會責任)和「G」(Governance,公司治理)共同構成企業可持續發展的三大支柱。具體而言,「E」聚焦於減少溫室氣體排放、優化水資源與污水管理、保護生物多樣性等,旨在降低企業對環境的負擔。

內地ESG發展趨勢明顯

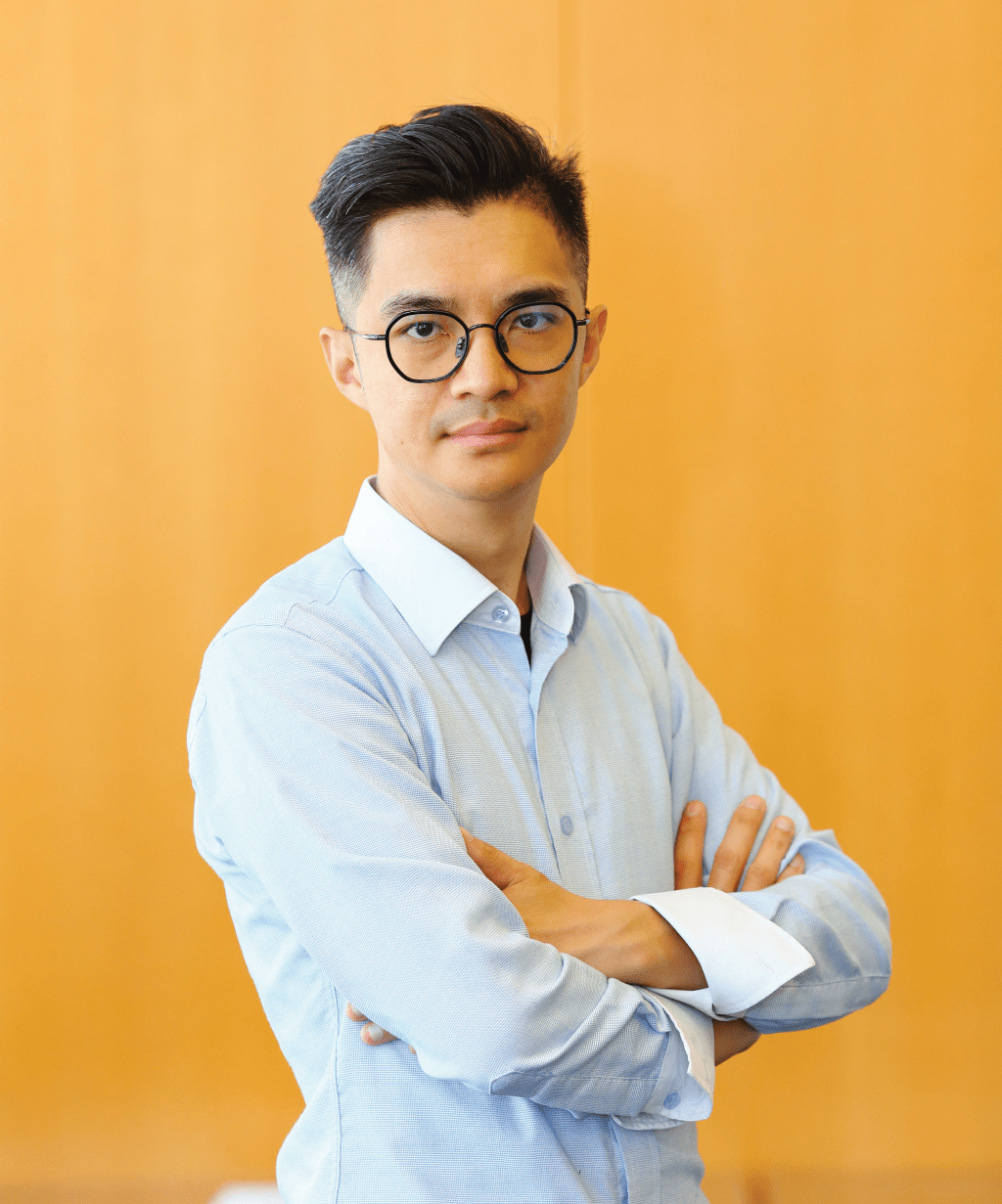

香港理工大學會計及金融學院助理教授葉志文指出,作為衡量企業績效、投資穩定性及長期發展潛力的重要指標,ESG已成為全球趨勢下企業「必答題」,而且趨勢在中國尤為明顯。2023年,中國進一步推進市場導向的環境政策,包括碳交易市場及「水十條」等污染防治計劃,對企業環境行為設下嚴格限制。香港雖尚未全面以ESG為法定標準,但本地企業已逐步向這一方向靠攏,對可持續發展作出積極回應。

他指,傳統經濟學認為,環境政策會推高企業生產成本,削弱市場競爭力,甚至抵消其對社會的正面影響,導致經濟負增長。然而,哈佛商學院教授麥可‧波特(Michael Porter)與克拉斯·林德(Claas van der Linde)在1995年聯名提出的「波特假說」卻提供了截然不同的視角。兩人認為,設計合理的嚴格環境法規能激發企業加大研發(R&D)投入,推動技術創新,提升產品質量,甚至通過專利申請獲得競爭優勢。這一「創新補償」效應,可能部分或完全抵消法規帶來的成本壓力,為企業和環境創造雙贏局面。

成功應用或取決政策設計

多項研究亦支持這一觀點,例如文獻發現,環境規制對醫藥行業的經營績效呈正向影響,且具滯後效應——當期或許成本增加,但下一階段則顯現正面收益。然而,反對聲音亦不容忽視,部份學者指出,企業若因違規受懲戒,其研發與創新活動可能受限,懲戒力度越大,技術產出越低,表明波特假說的成功應用或許取決於政策設計的精準性與企業的適應能力。

波特假說的可行性仍是學術與業界關注的焦點。支持者認為,它為企業提供了一條可持續發展的路徑,即透過技術升級與創新,在環境與經濟之間取得平衡。然而,批評者則認為,環境管制可能會壓縮企業利潤,特別是對資源有限的中小企業而言,執行高標準環保措施可能帶來沉重負擔。

企業藉環保技術升級轉型

儘管存在爭議,隨着全球對ESG標準的重視日益提升,學術界與企業界積極探索將波特假說轉化為實踐,尋找適用於各行業的「雙贏」模式,例如歐洲多家企業透過綠色創新技術,提升了市場競爭力。此外,在香港與大灣區的發展背景下,企業亦可藉由環保技術升級與業務轉型,在實現可持續發展的同時獲得經濟回報。

葉志文認為,ESG發展趨勢已不可逆轉,企業應視其為提升競爭力的機會,而非單純的合規成本。波特假說提供了一種新的思維方式,促使企業將環境政策視為創新驅動力,而非負擔。未來如何設計更精準的政策機制,並幫助企業提高適應能力,將是政府、投資者與企業共同關注的課題。

相關文章:ESG評級機構為新一代 「看門人」 覆蓋企業少違規逾11% 第三方付費添公信力

相關文章:ESG披露增國際市場競爭力 更易獲政府採購 研究:合同金額可增20%

相關新聞:ESG高分恐成「雙刃劍」醜聞機率低於同業 一旦出事卻衝擊更大

引領可持續未來 星島X理大「ESG認證計劃暨嘉許禮2025」報名現已展開!

報名日期:即日起至8月31日

報名詳情:https://singtaoesgaward.com

相關文章:星島X理大ESG工作坊圓滿舉行 ESG嘉許禮2025正式啟動