美食紀行——口味大不同

上世紀六十至八十年代,是香港粵式茶樓的黃金時代,大道西多男、上環高陞、中環陸羽及蓮香樓、灣仔龍鳳,由港島西區連線一直到中上環及灣仔。

當時散貨商貿運輸興盛,西環尾士美菲路海傍的西環碼頭及南北行附近的三角碼頭,聚集一大批的碼頭咕哩(苦力工人),形成港島區兩個以勞動力為主的茶樓放射中心。

舊式茶樓客路主要分三種,早茶時段的晨運客與苦力工人,以及午市時段的商務客,地區不同,客路也不同。當時要區分「客人」,可以分為大堂與雅座,雅座環境較舒適,茶費也高一些。西環有菜欄、屠房,客人體力勞動為主,點心的份量,比現在茶樓的「大得多」!斤両十足,以「大」為主題的大包、糯米雞、盅頭飯,屬於西區茶樓特色。舊式糯米雞重十二両,個頭十足,老一輩的師傅稱它為「大米雞」,平常人吃一個就飽。糯米雞是點心界最早的環保食品,茶樓把賣剩的「剩食」加一些配料,以糯米荷葉包好,再加工蒸熟。茶樓系統化,開始有一個標準要求,混入冬菇、蝦米、雞肉、鹹蛋黃、叉燒和臘味的糯米雞出現。

一想到糯米雞,很多人就會把它和端午節的糭子歸類為同一「產品」。糭子一般會水煮,好吃的糯米雞則追求口感平衡,糯米要先清洗後浸軟,吸夠水,蒸出來的糯米才會有粒粒的效果。餡料豐富的糯米雞,精髓在於炒香配料後埋芡的處理,芡汁做得好,內餡效果可以流心,配上熱氣騰騰水潤的糯米香,美妙!懷舊糯米雞坊間名店效果都是「軟腍腍」,論質感反而不及小巧的珍珠雞細膩,時代不同,口味也不同!

(www.youtube.com/channel/UC39gFX0VF1BxPRDOfFu4Lmw?view_as=subscriber)

紀曉華

當時散貨商貿運輸興盛,西環尾士美菲路海傍的西環碼頭及南北行附近的三角碼頭,聚集一大批的碼頭咕哩(苦力工人),形成港島區兩個以勞動力為主的茶樓放射中心。

舊式茶樓客路主要分三種,早茶時段的晨運客與苦力工人,以及午市時段的商務客,地區不同,客路也不同。當時要區分「客人」,可以分為大堂與雅座,雅座環境較舒適,茶費也高一些。西環有菜欄、屠房,客人體力勞動為主,點心的份量,比現在茶樓的「大得多」!斤両十足,以「大」為主題的大包、糯米雞、盅頭飯,屬於西區茶樓特色。舊式糯米雞重十二両,個頭十足,老一輩的師傅稱它為「大米雞」,平常人吃一個就飽。糯米雞是點心界最早的環保食品,茶樓把賣剩的「剩食」加一些配料,以糯米荷葉包好,再加工蒸熟。茶樓系統化,開始有一個標準要求,混入冬菇、蝦米、雞肉、鹹蛋黃、叉燒和臘味的糯米雞出現。

一想到糯米雞,很多人就會把它和端午節的糭子歸類為同一「產品」。糭子一般會水煮,好吃的糯米雞則追求口感平衡,糯米要先清洗後浸軟,吸夠水,蒸出來的糯米才會有粒粒的效果。餡料豐富的糯米雞,精髓在於炒香配料後埋芡的處理,芡汁做得好,內餡效果可以流心,配上熱氣騰騰水潤的糯米香,美妙!懷舊糯米雞坊間名店效果都是「軟腍腍」,論質感反而不及小巧的珍珠雞細膩,時代不同,口味也不同!

(www.youtube.com/channel/UC39gFX0VF1BxPRDOfFu4Lmw?view_as=subscriber)

紀曉華

最Hit

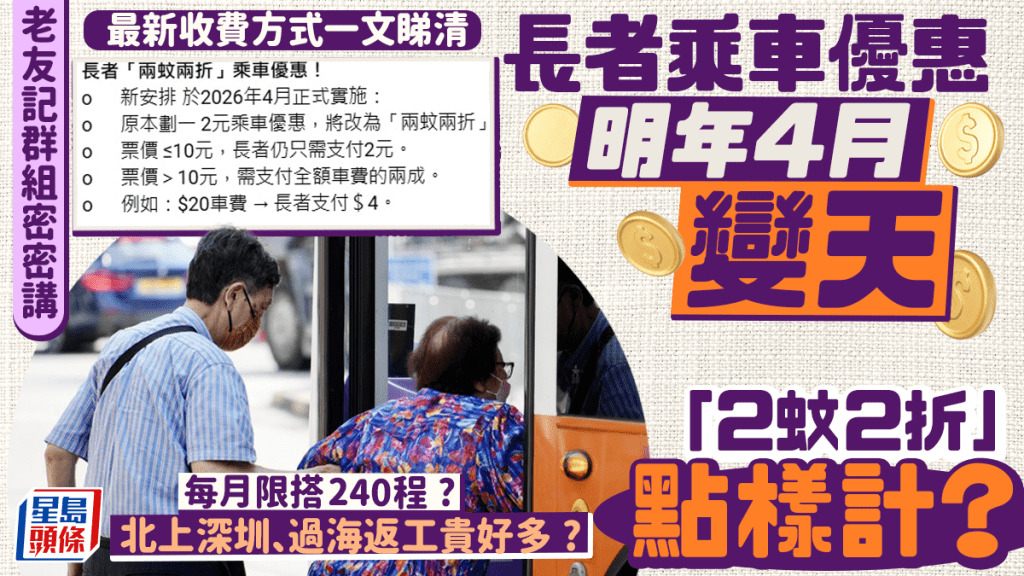

長者乘車優惠明年4月收緊!長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程?北上深圳貴好多?

2025-12-12 17:51 HKT

長壽秘訣|90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物

2025-12-13 10:14 HKT