城大研究:彼此安全距離不足下 行人步伐更易一致

更新時間:16:04 2021-01-31 HKT

發佈時間:16:02 2021-01-31 HKT

發佈時間:16:02 2021-01-31 HKT

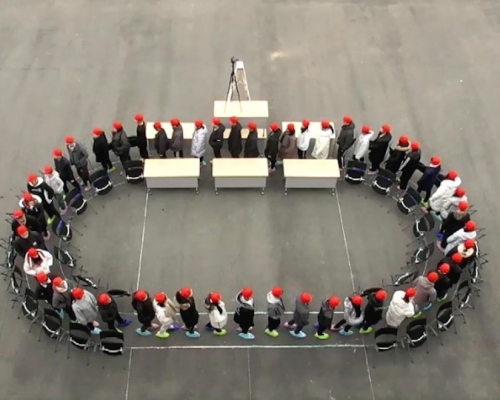

香港城市大學3位學者參與領導的一項研究發現,行人在彼此安全距離不足的情況下,會出現稱為「同步」的自組織現象。了解人類這種集體移動行為,有助防止因群眾自發對齊步伐而引致橋樑之類的建築物搖晃。

參與此項研究的3位城大學者是建築學及土木工程學系講座教授兼秘書長袁國傑、副教授李偉明及前研究助理施朦。研究結果最近在著名期刊《自然人類行為》上發表。研究團隊招募70人,進行單行群眾移動實驗,嘗試找出最容易誘發同步行走的群眾密度、形成同步的內在機制,以及人類集體同步移動有何功能上的益處。研究團隊同時追蹤參與者雙腳及頭部的動作,以取得更廣泛的研究數據,例如每名行人雙腳的跨度、後隨者前腳與前行者後腳的距離等。

研究發現群眾的頭部距離愈接近1.15米,他們的安全距離就愈短,出現碰撞的風險愈大。在這種群眾密度下,後隨者的步伐更容易與前行者一致。這是同步可提升群眾移動效率的原因。此外,在相同的群眾密度下,當人流達致最大值之時,最有可能出現同步現象。

論文第一作者馬毅說, 同步增強群眾之間的協調和合作,相信能提高群眾的移動效率,並指在工程學領域,人群的同步行動經常與建築物的結構穩定相關聯,並被視為某些行人天橋橫向擺動的主要原因。

參與此項研究的3位城大學者是建築學及土木工程學系講座教授兼秘書長袁國傑、副教授李偉明及前研究助理施朦。研究結果最近在著名期刊《自然人類行為》上發表。研究團隊招募70人,進行單行群眾移動實驗,嘗試找出最容易誘發同步行走的群眾密度、形成同步的內在機制,以及人類集體同步移動有何功能上的益處。研究團隊同時追蹤參與者雙腳及頭部的動作,以取得更廣泛的研究數據,例如每名行人雙腳的跨度、後隨者前腳與前行者後腳的距離等。

研究發現群眾的頭部距離愈接近1.15米,他們的安全距離就愈短,出現碰撞的風險愈大。在這種群眾密度下,後隨者的步伐更容易與前行者一致。這是同步可提升群眾移動效率的原因。此外,在相同的群眾密度下,當人流達致最大值之時,最有可能出現同步現象。

論文第一作者馬毅說, 同步增強群眾之間的協調和合作,相信能提高群眾的移動效率,並指在工程學領域,人群的同步行動經常與建築物的結構穩定相關聯,並被視為某些行人天橋橫向擺動的主要原因。

最Hit

羅家英四度患癌首爆性慾全失逾4年因切走一部位 花光積蓄治病「汪明荃冇幫過手」:佢冇講過要幫

2025-08-01 19:48 HKT

元朗港男八達通慘被盜用 賊人靠一神操作「自動增值」逾百元 再到便利店狂嘟$281|Juicy叮

2025-08-01 11:34 HKT

出租車司機六合彩「借運」大法 每轉車請客人幫忙做一事後中咗幾次獎 網民:有同事都係咁做中三獎|Juicy叮

2025-08-01 15:48 HKT