日夜溫差變電力 工程師利用古老機械發明「無燃料發電」

發佈時間:09:33 2025-11-18 HKT

當夕陽西沉、夜幕降臨,周遭氣溫漸降,但白天被太陽炙烤一整天的地面仍殘留熱力,這種日夜溫差的現象司空見慣。然而,科學家一直在思考:這股自然形成的溫差,能否真正被利用?如今,美國科研團隊成功利用一項古老機械原理,從溫暖地面與寒冷夜空之間的溫度差,提取能量驅動引擎,並轉化為電力,開啟夜間發電技術的新可能。

這項成果近日刊登於《科學進展》(Science Advances)。加州大學戴維斯分校(UC Davis)工程團隊以 1819 年問世的史特林引擎(Stirling Engine) 為基礎進行改良。研究合著者、工程學教授蒙迪(Jeremy Munday)解釋,一般引擎如內燃機要產生動力必須依靠高溫差,但史特林引擎卻能在低溫差下運作,甚至「一杯熱咖啡與室溫的差距」,都足以讓它啟動。

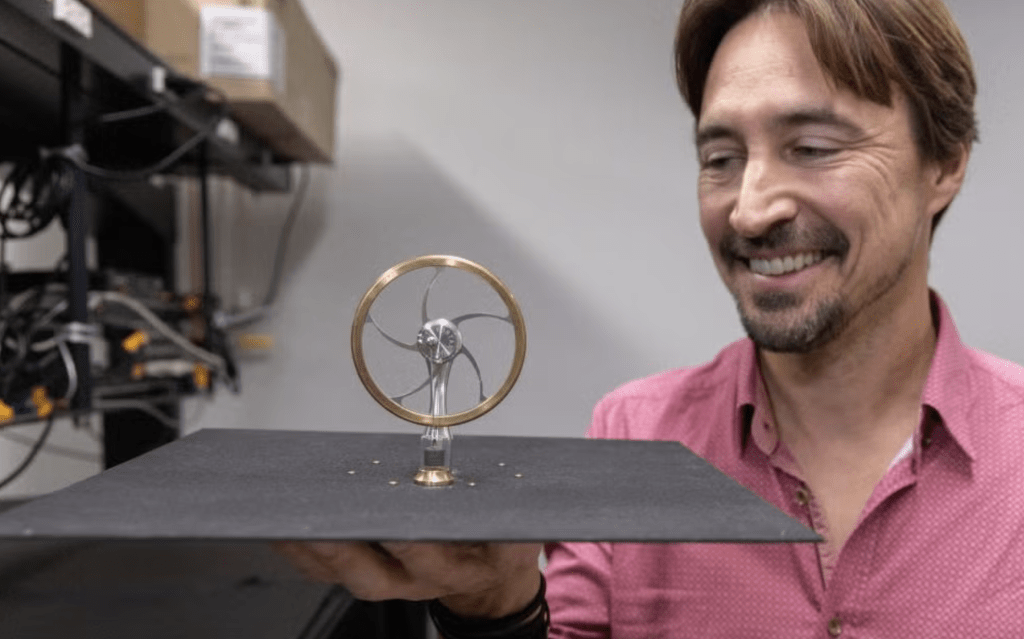

史特林引擎由英國牧師史特林(Robert Stirling)發明,其結構簡單,主體包括活塞、飛輪與受熱膨脹腔體,是中學生常用的科學示範裝置。當一側受熱、空氣膨脹推動活塞及飛輪,再靠飛輪慣性帶動冷卻、反覆往復,便能持續運作。

蒙迪教授指出:「若你只是把它放在桌上,由於沒有溫差,它不會自行產生能量,因此我們通常要提供熱源,如一杯熱咖啡。」團隊進一步思考:能否把引擎熱端連接地面,而冷端連接到「寒冷的夜空」?

研究生德佩(Tristan Deppe)與蒙迪便設計出新裝置:把史特林引擎安裝於一塊可向外輻射熱量的面板上,整組裝置放置在室外地面,讓地面作為熱源,而面板則像一支「天線」一般,將裝置的熱量輻射至遙遠太空,使其冷卻,形成穩定溫差。

經過一整年的夜間測試,裝置每平方公尺可產生至少 400 毫瓦(mW)的機械能量。研究人員成功以此直接驅動小型風扇,並利用馬達將機械能轉化為電能,證實夜空溫差發電確具可行性。

蒙迪表示,這種技術在「空氣乾燥、夜空晴朗」的地區效能最佳,可應用於溫室或住宅通風等用途。加州大學已就此項技術提出臨時專利。

這項研究顯示,人類不僅可望在白天利用太陽能發電,更可於夜間透過大自然的低溫輻射補充能源,或將成為未來可再生能源的新方向。