每日雜誌|網絡防詐知識薄弱 長者「手機放題」大隱患 誤信不實資訊礙健康 團體盼普查訂政策

發佈時間:10:00 2025-11-25 HKT

網絡成癮屬全球關注議題,多項外國研究發現長者是隱性成癮族群。本港約有208萬名60歲以上長者擁有智能手機,有社工留意到,不少長者經常「手機放題」,透過手機長時間上網看短片及瀏覽社交媒體,時間更越來越長。關注團體亦發現,網上充斥不盡不實資訊,憂長者誤信有礙健康,甚至成為騙案受害人。本港將邁向人口老化高峰期,有學者關注現時中老年人士的手機成癮問題將會惡化,盼及早展開大規模針對長者使用手機上網習慣的研究,從而制訂相關政策。

近年世界各國關注心智未成熟的青少年,未能應對網絡誘惑,不過多國研究發現,長者使用手機上網已成趨勢,個別人士更已成癮。南韓是全球智能手機使用率最高的國家之一,據2022年的研究,該國60至69歲人士中有15%存在手機成癮風險,部分受訪者更稱難以減少使用智能手機。

中國亦有手機程式開發商指,60歲以上用戶日均使用該程式的時間逾1小時,高於整體水平,更不乏長者每天清晨5時起上網,同一報告更指全國可能有逾10萬名長者每日使用智能手機逾10小時。去年,有土耳其大學發現,長者使用手機成癮,會減少日常活動,憂長遠影響健康。

廣告扮健康資訊難分辨

根據統計處報告,去年本港有208萬名60歲以上長者擁有智能手機,佔比達91.1%(見表)。在長者中心任職社工的家明指,鼓勵長者融入數碼大時代是大勢所趨,疫情時需要使用「安心出行」等程式,成功推動不少長者加入「掃碼」行列,而利用智能手機瀏覽文字時,可放大字體便利閱讀,看短片亦有聲有畫面,切合長者視力及聽力下降的需要,他稱,不少長者亦透過即時通訊應用程式,與兒孫、海外親友聯絡及分享相片。

家明亦指,另有長者沉溺手機,甚至出現「手機放題」情況,整天足不出戶看短片,有人雖外出到公園或乘巴士,但手機不離手,雙眼盯着屏幕。過去長者被指沉迷看電視節目,但他指智能手機已取代電視機成為長者生活夥伴。

香港長者權益協會總幹事李立航指,網上的資訊暗藏隱患,個別長者缺乏網上保安知識,亦不懂分辨真偽資訊,有人不幸成了電話騙案的受害人,痛失積蓄。他發現不少網上常見的健康資訊短片不盡不實,但深受長者歡迎,甚至互相傳閱。

李立航曾發現有短片標榜解說糖尿病成因,又介紹健康飲食方案,但片末卻推介個別品牌的營養奶粉,懷疑是扮作健康資訊的商品廣告。他指,糖尿病成因及治療方法因人而異,但該片中卻暗示相關營養奶粉適合所有患者,推介的飲食方案更只着重食用碳水化合物,違背均衡營養原則。他強調,面對這些資訊黑洞,若長者不懂查證下跟從,恐有礙健康。

長者手機成癮將成社會問題

精神科專科醫生丁錫全亦指,近年智能手機已完全融入市民生活,青少年、成年人及長者大多機不離手,手機既是生活工具,亦提供娛樂,過去以上網時間釐定是否沉溺的準則漸難適用。他說,各界普遍認為成年人及長者有自制能力,但近年研究發現不少退休長者於網上迷失,值得關注。

近年世界衛生組織將「遊戲成癮」納入《國際疾病分類手冊》,列為疾病。主要跟進青少年個案的英國「國家遊戲成癮中心」,亦曾為沉迷智能手機網上遊戲的72歲老婦提供治療,反映長者沉迷手機的情況漸見嚴重。

香港中文大學醫學院臨床專業顧問及精神科專業應用副教授陳啓泰指,現時醫學上未就「手機成癮」定義為疾病。他稱,是否成癮需要符合多項症狀,如停止使用時會否有情緒波動,感到不快或憤怒、不能控制停止使用等,相關數據需通過大型普查來收集。至於本港長者使用智能手機的習慣,他稱現時未有相關普查,未能掌握實際情況。

統計處預測到2046年,本港長者人口將達36%,即每3人中有1人是長者。香港恒生大學社會科學系高級講師陳永浩關注,現時的中年人士於20年後將成為長者,認為有需要為他們提供智慧使用手機的數碼資訊,避免他們沉迷手機或網上遊樂,成為未來的社會問題。

中年人沉迷上網影響家庭

香港基督教服務處「網開新一面——網絡沉溺輔導中心」的中心主任鄧震宇指,近年亦接獲涉及中年人士個案,有父母被投訴因沉迷手機遊戲或網上購物,而忽略家庭及夫妻關係。他指,當夫妻關係不睦,彼此為免出現爭拗,其中一方可能借手機遊戲逃避,令關係更形惡化。

丁錫全亦指,曾有成年人就失眠求助,但經了解後,才發現當事人因長時間用智能手機玩網上遊戲或瀏覽社交媒體等,導致精神緊張,或受電子屏幕的藍光刺激未能入睡,當中亦有婦女因沉溺上網,與丈夫爭執,終因家事困擾致失眠,反映沉迷手機才是問題根源。

要應對長者使用智能手機成癮的問題,陳啓泰認為本港有必要進行大型普查,從數據中分析結果,因應情況釐定或調整公共政策。另一方面,他提出「數碼禁食」的概念,指基於智能手機已融入生活,市民應按個人需要自律地調節使用智能手機的時間,並維持適量的實體活動,如逛街、見朋友、郊遊運動,避免讓智能手機主導生活。

陳永浩則希望探究長者沉迷手機的背後原因,建議家人或社福機構提供援助,紓緩問題。

衛生署發言人回覆指,長時間使用電子屏幕或會增加整體久坐時間,而缺乏體能活動是多種疾病,如肥胖、心臟病、腦血管病、糖尿病及高血壓等的高危因素,建議長者建立良好生活習慣,包括恆常體能活動,從而減低罹患疾病的機會。署方鼓勵長者建立良好社交人際網絡、培養多方面的興趣,以預防染上沉溺行為。

近年越來越多長者擁有及使用手機,同時亦有不少長者因難於分辨訊息真偽受騙,警方致力推動長者防騙工作,如舉辦反詐騙講座等。另有科技公司研發為長者提供過濾可疑來電的家居無線電話。

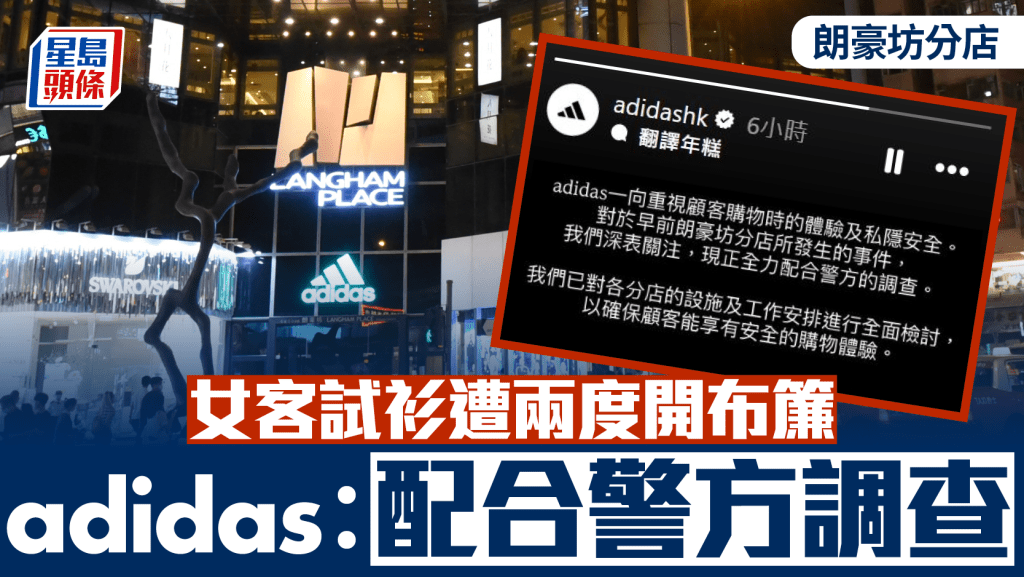

科企研過濾可疑來電功能座機

有長者機構社工指,長者的警覺性和辨別虛假資訊能力較低,加上聽力欠佳,容易被假冒親友、官員及利用同情心詐騙的的匪徒行騙。今年1至9月,本港發生5737宗電話騙案,當中2586宗涉及60歲以上的長者,損失金額達4.8億港元,佔整體受害人45%,反映情況嚴峻。

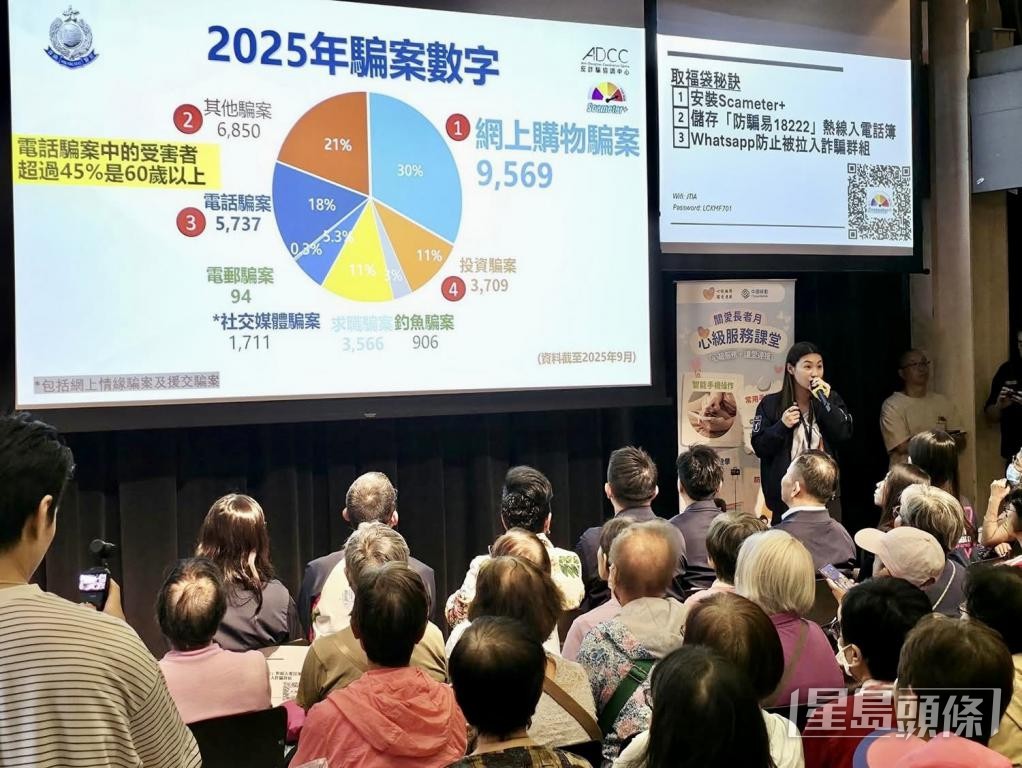

有見及此,近年警方反詐騙協調中心推動多項大型反詐騙宣傳活動,向長者灌輸防騙知識。

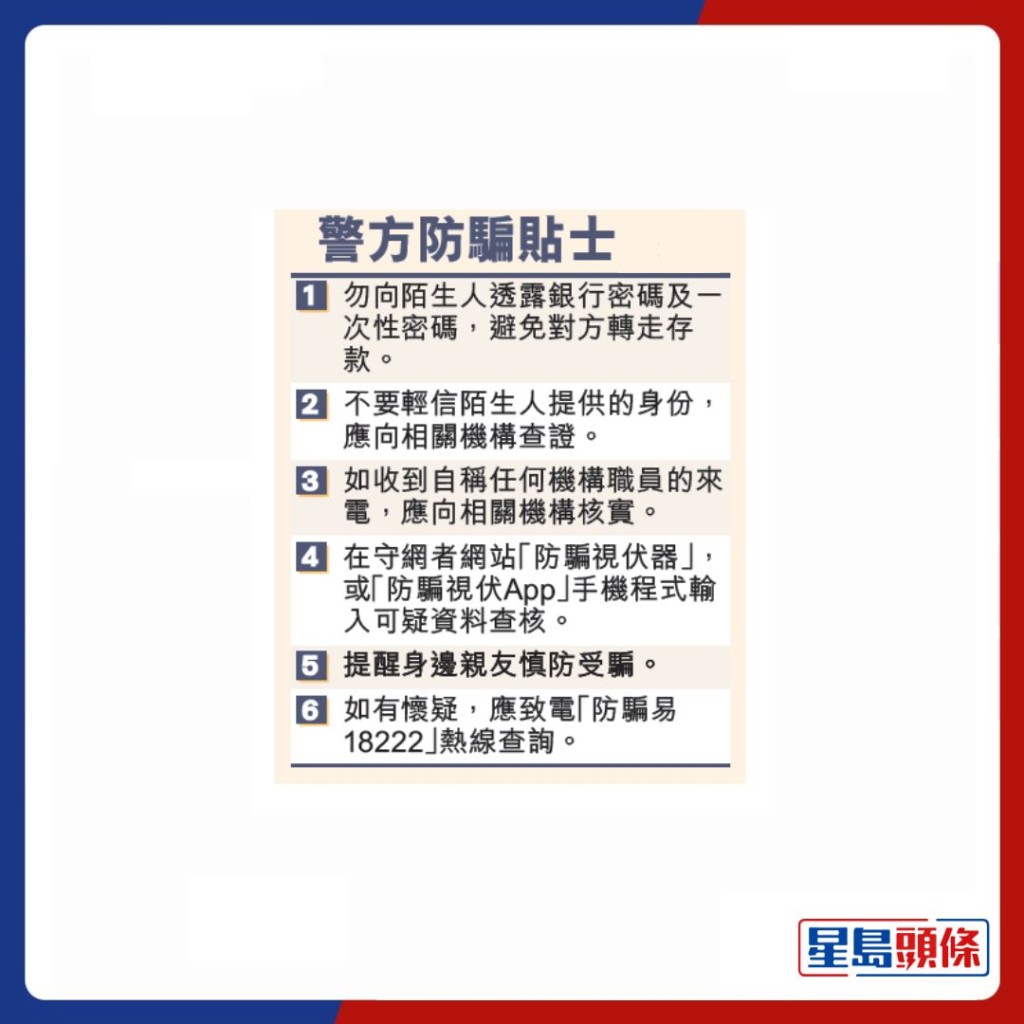

警方於本月展開「健康樂齡反詐月」活動,曾舉辨針對長者的反詐騙講座,即場替長者安裝「防騙視伏APP」、協助把「防騙易熱線」18222存入長者的手機電話簿,並替長者的手機即時通訊軟件設定「防止陌生人加入群組」的功能等,希望為長者築起保護網。

另一方面,有專門設計長者手機的資訊科技公司,因應長者需要,研發具有過濾可疑來電的家居無線電話。該公司負責人蔡先生指,長者不需額外安裝固網電話,亦設免提通話、特大按鍵及鈴聲等功能,最重要是內置詐騙電話黑名單,當接獲可疑來電便會主動封鎖,希望為長者提供保障。

記者:關英傑