每日雜誌‧人物誌|走天涯記族群故事 林文映訪百村建會館繫客家情

發佈時間:08:30 2025-11-13 HKT

《客韻流轉》系列—— 踏村訪古繫鄉情

人們常說,有太陽的地方就有客家人。香港是個移民城市,人們來去匆匆,客家族群亦佔一席。祖籍客家的林文映,過去20多年走訪200多條本港及海外的客家村落,記錄快將湮沒的人和事。從最初對客家文化認識不多,到鑽研下來體會其博大精深,從此不能自拔,默默充當本港客家文化的民間推手,參加各地的客家論壇,又遠訪世界各地,尋找客家族群的異鄉故事。近年她將鬧市的家改建為客家會館,辦講座及接待各地客屬團體,盼充當橋樑,連結全球客家人。

林文映是香港客家文化研究會會長,亦是香港客家會館館長,祖籍為有「世界客都」之稱的梅州。全港有約642條村落,當中逾60%是客家村,惟隨着城市發展,農業衰落,客家村落難逃村民遷移或移民,僅剩長者留守。自千禧年起,林文映走訪本港各客家村落,希望趕在村屋坍塌、老村民離世前,與村民進行口述歷史訪談,記錄村落故事。

走訪100條本港客家村落

她至今走訪100多條本港客家村落,有的隱於山林,尚有人住;有的早已荒廢;亦有是近年逐漸凋零。她最愛客家古村寧靜致遠的氛圍,如飛鵝山山腰人跡罕至的茂草岩村及大埔的蓮澳村,總讓她感到舒坦。她喜歡與年長的客家鄉親攀談聊天,和老人說說客家話,聆聽老村的趣聞軼事。

回想當初踏上訪尋客家之路,她坦言力不從心,但慶幸隨着歲月推移,逐漸獲得本地眾多客家村村長及鄉親的信任,加上許多素未謀面的有心人引薦和轉介,使她走訪本地客家村落時更深入,內容更扎實。

談及對客家文化感興趣的緣起,林文映娓娓道來。1988年她由內地來港,與父母團聚。當時她在粵海集團工程部擔任文職,公餘參加客家商會的鄉誼活動,並協助出版會刊,開始走訪客家村落,期間參加上世紀70年代初創辦的世界客屬懇親大會。

她雖是客家人,但自言早年對客家文化認識膚淺。2011年受推薦接受香港電台電視部訪問,她憶述當時硬着頭皮答應,過程中害怕說錯資料出洋相,「還記得是在荃灣三棟屋博物館外,三台攝影機對着我,很大陣仗,我臉紅耳熱,非常緊張。」

從此以後,她決心「深耕細作」,長期在公共圖書館「惡補」客家文化的書籍,從此不能自拔,就如小說《紅樓夢》中的劉姥姥入大觀園,看得眼花繚亂,深深被吸引。

林文映性格謙和,愛好文字,對文字有一份執着,曾出版愛情詩集及《客家香港文叢》等書籍,至今她已發表逾300篇客家文化及海內外客家族群的相關文章。

她說,下筆前必作考證,「村民的口述歷史固然珍貴,但也小心考證,盡量避免出錯。」她舉例,早年外界曾指,前國家領導人周恩來早年曾入住元朗潘屋,但她涉獵大量史料及翻查媒體報道,均未見相關文獻或照片可供引證,故未能盡信。

東帝汶華人一口純正客家話

她喜見用心撰寫的文章受到讀者關注,並獲本地及海外客家族群轉載,同時非常珍惜每次與鄉親訪談的機會,希望文章除載述村落的過去和現在,亦能探討客家文化的未來發展和傳承,啟發後人。

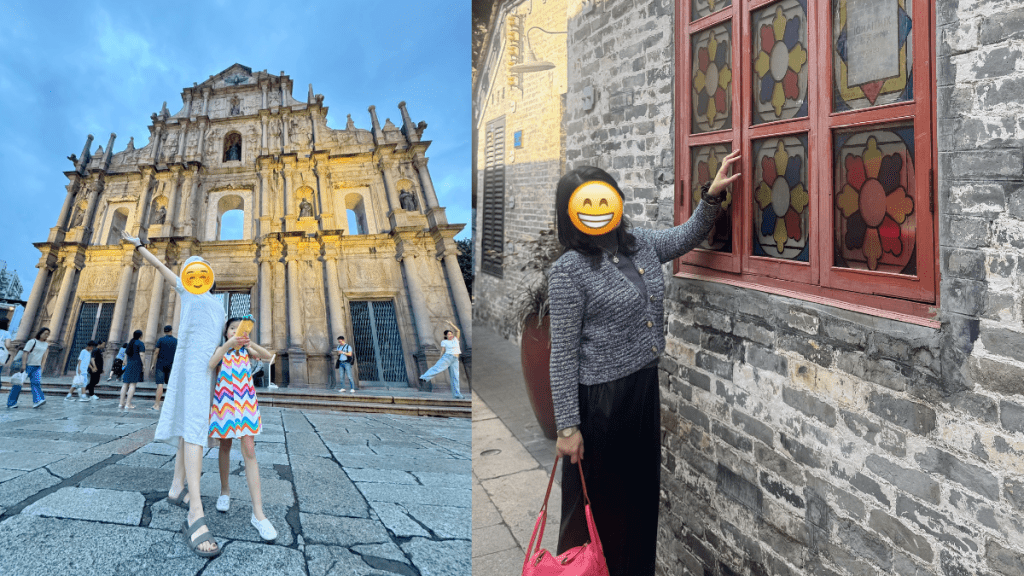

現時林文映平均每2個月外訪一次,參加兩岸及海外客家會議,或拜訪異地客家族群,也出席世界客屬懇親大會。數月前她到訪東帝汶及柬埔寨,發現東帝汶的華人多為客家人,早年從商而來並落地生根,亦有客家人與當地土著通婚,繁衍後代。讓她感驚訝的是,當全球關注客家語瀕臨消失之際,東帝汶的客家人卻說得一口流利又純正的客家話,相比下本港客家話無聲消逝,殊感可惜。

有人說,有太陽的地方就有客家人。林文映的足跡遠及南美洲、毛里裘斯、印度、南和歐美各國。她曾到訪印度洋島國毛里裘斯及留尼旺,當中留尼旺的客家人大部分來自廣東梅縣,「去到當地唐人街,能聽到此起彼落的客家話。」

要訪尋客家族群的異鄉故事,除拜訪當地家庭、聆聽後人敘述先輩故事,她也會細看前人的族譜。她指,當地不少客家人早年被「賣豬仔」當勞工,看着發黃的族譜及「賣豬仔證件」,深感前人的艱苦。每次外訪,她都會拜訪墳場,既拜祭客家先賢,亦記錄先賢墓碑的生卒年月等重要資料。

印度加爾各答亦有不少客家人聚居,她憶述到訪當日,每戶家庭都準備美食,盛情接待,令她難忘。林文映是性情中人,對當地客家人生活困苦甚表同情。她稱,曾有賣鞋為業的鄉親屢被拖欠貨款,際遇坎坷,當聽到鄉親生活的種種不如意,她都流下眼淚。

冀充當橋樑連結全球客家人

多年來,她結識海內外不少客家族群,結下善緣和人脈,並多次協助海外客家族群尋根和尋找失散的親友。近年,她曾成功為一位居於泰國的客家籍律師,尋回梅縣的家鄉,亦為兩位早年在廣州結識,其後失散60年、分別居於加拿大及內地的長者重新聯絡。

近年她將在本港鬧市的舊居改建為客家會館,舉辦講座及接待各地客屬團體。作為客家人,她坦言,視推廣客家文化為一種使命,「希望能充當橋樑,連結全球客家人。」她特別感謝家人包容及支持,讓她能隨心而為。

客家服飾樸實元素 盼融入時裝設計推廣

林文映希望將客家服飾的樸素及實用元素融入時裝設計,讓客家文化走向國際視野。目前她正與時裝設計師探討可行性,盼早日圓遂心願。

客家服飾簡潔大方,以耐穿、方便及實用見稱,充分展現客家人的樸素和節儉,其色彩亦以藍和黑等耐髒的顏色為主。多年來,她走訪中外客家村落,對客家服飾甚為熟悉。她說,不同年齡層的客家婦女身穿衣飾各異,觀察其頭帕、涼帽織帶,大致已可判斷對方是已婚,還是雲英未嫁。

她稱,一般而言,未婚女孩所戴的涼帽帶綠色或彩色花穗,已婚少婦則配紅色花穗,中老年婦女則多用青色、黑色或紅綠黑的雜色搭配。

林文映收藏多套客家服飾,當她訪尋隱世客家村落時,也會帶上客家涼帽同行,不僅遮陽,也成為拍照時的道具。她指,客家婦女戴着涼帽在田間耕作,是昔日新界的一道風景線,可惜現在已近乎消失。

如何守護客家文化,她念茲在茲。早前,她與好友、時裝設計師鄧達智談到,希望將客家服飾的特色結合時裝設計,以軟性方式推廣,盼讓客家文化走向國際視野。她說,明白籌備需時,但作為客家文化的民間推手,盼這個小小心願得以實現。

記者:關英傑

——

《客韻流轉》系列

每日雜誌‧人物誌|破傳統開班授徒逾百人 鍾氏父子「驅邪」 舞貔貅靈動重生

每日雜誌‧人物誌|因地制宜簡單是美 谷埔李家承古味 客香炊煙暖舊村

每日雜誌‧人物誌|客家老村從未消失 情「農」荔枝窩12載 羅惠儀種出共生路

每日雜誌‧人物誌|客家民歌瀕失聲 「雄」心保存尋典故 組團修復傳統資料庫