20個STEM小實驗在家動手探索科學 工程師媽媽教用簡單材料做零難度親子遊戲︳STEM學堂

發佈時間:13:26 2025-09-24 HKT

STEM實驗︳假期或颱風天,跟孩子待在家中百無聊賴,又不想小朋友只拿著手機「打機」、「睇片」,最好就是找些有益身心的親子遊戲齊齊玩。家有兩孩的工程師媽媽就經常就地取材,在家中用些小工具、小材料,甚或是廢棄物,就能零成本造出零難度的STEM小實驗,即刻收藏,跟孩子慢慢玩、慢慢學。

STEM實驗1:我要食鐵⋯⋯質

相信大部分小朋友也是「cereal killer」,早餐食粟米片既方便又美味,且營養非常豐富,因為粟米片在製作過程中添加了很多不同的營養素及礦物質。原來透過簡單的實驗就可提取出粟米片中人工添加的礦物質,一起動手試試做吧!

材料和工具

- 粟米片

- 磁石

- 薄身透明膠杯

- 攪拌機

2步驟 Step by Step動手做

步驟1:將一碗粟米片倒入攪拌機內,加入水至完全覆蓋粟米片,然後把粟米片攪拌成糊仔狀態。

步驟2:將粟米片糊仔倒入膠杯內,用磁石在膠杯的表面旋轉,同時輕輕地攪拌粟米糊仔,慢慢你會發現小黑點跑出來了,而且會跟隨磁石移動。這些黑點就是人工添加的鐵質。

為何生產商要在粟米片中添加人工鐵質?

鐵質是人體必需的重要礦物質,缺乏鐵質會導致貧血,影響血紅蛋白的生成,降低氧氣運輸的能力。兒童和青少年對鐵質的需求較高,添加鐵質能滿足這些人的日常需求。因此,許多品牌的粟米片會在產品中添加人工鐵質,以增強其營養價值。

除粟米片外,還有哪些天然食材含有豐富鐵質?

腐竹本身是「三高一低」的健康食品,即高鐵、高蛋白、高鈣、低膽固醇。那麼用同一做法是否也能吸出鐵質?

人工添加鐵質還是有機鐵比較好?

因為腐竹裏的鐵質是有機鐵,存在於生物體的組織中,以蛋白質結合的形式存在,這形式的鐵不具磁性,但較易被身體吸收。因此,獲取鐵質的最佳方式是通過均衡飲食,以獲得自然來源的有機鐵。

動手試試看

重複以上步驟,將腐竹取代粟米片,看看磁石又能否吸出鐵質。結果:實驗失敗⋯⋯

STEM實驗2:有生命的乒乓球

哪吒小妹在米盆中奮力地搖,她究竟在做甚麼?突然,兩個一紅一藍的小圓球從米盆中跳了出來,難道她煉丹成功,將哪吒及敖丙的靈魂提煉出來了?

材料和工具

- 米

- 不同大小的容器

- 乒乓球

3步Step by Step跟住做

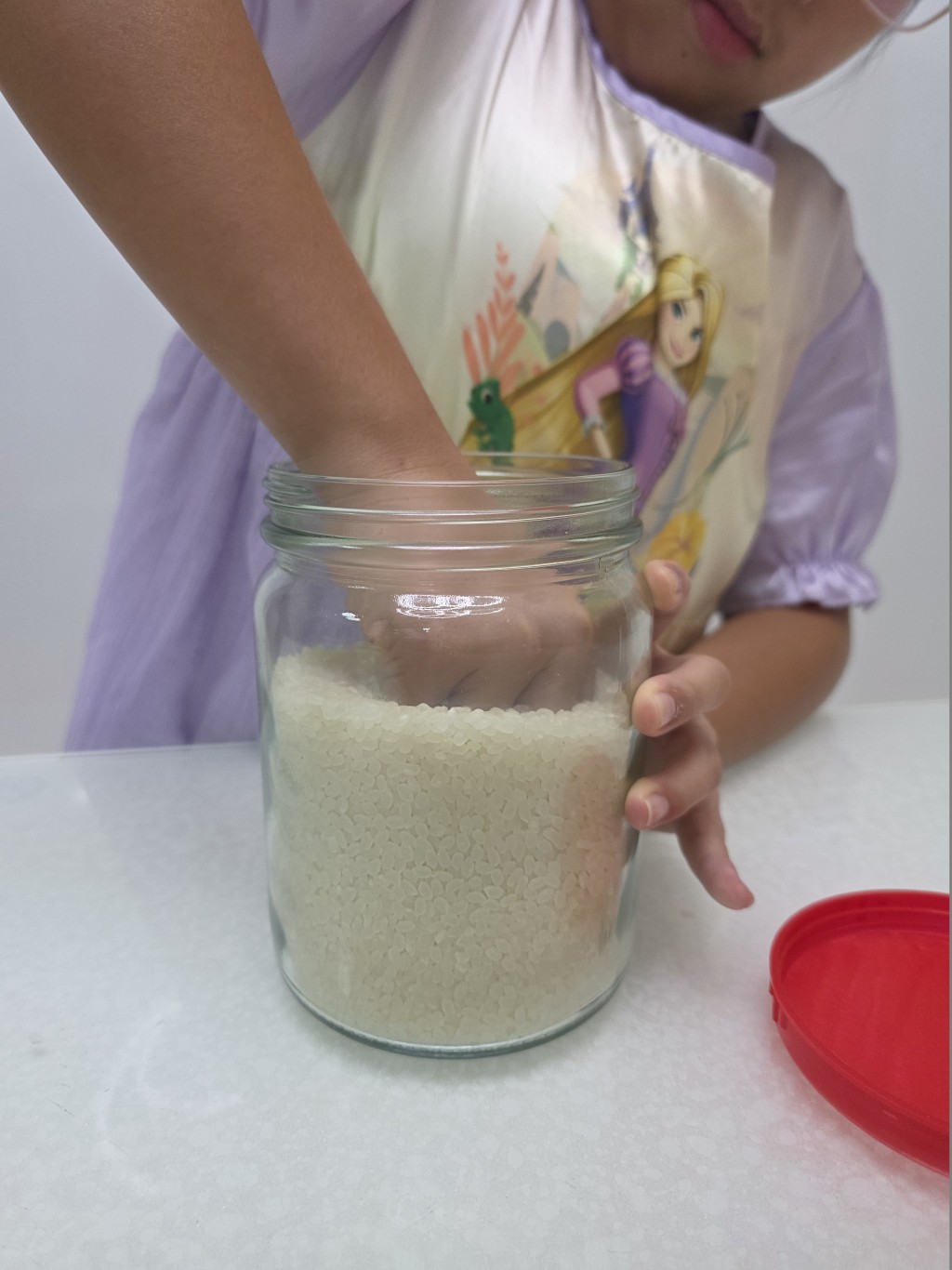

步驟1:將米倒入容器中,至大半滿。

步驟2:將乒乓球壓入米堆中直至完全掩沒。(圖片來源:工程師媽媽)

*小貼士:如果不想把米倒到地上,建議可以用有蓋的容器,先關上蓋後才奮力搖晃,但這樣就較難觀察。

步驟3:用雙手奮力地搖晃米盆。當你看見米盆中有點顏色冒起時,請繼續搖晃,乒乓球就快要跳出來了。

*小貼士:搖晃的重點在於速度而不是幅度,小幅度及快速地搖效果更佳。

科學原理

這是因為密度的原理。乒乓球是空心的,密度比米低。當搖晃米盆時,密度較大的米會向下跑,而密度較低的乒乓球則會往上跑,驟眼看就好像乒乓球從米中跳了出來。

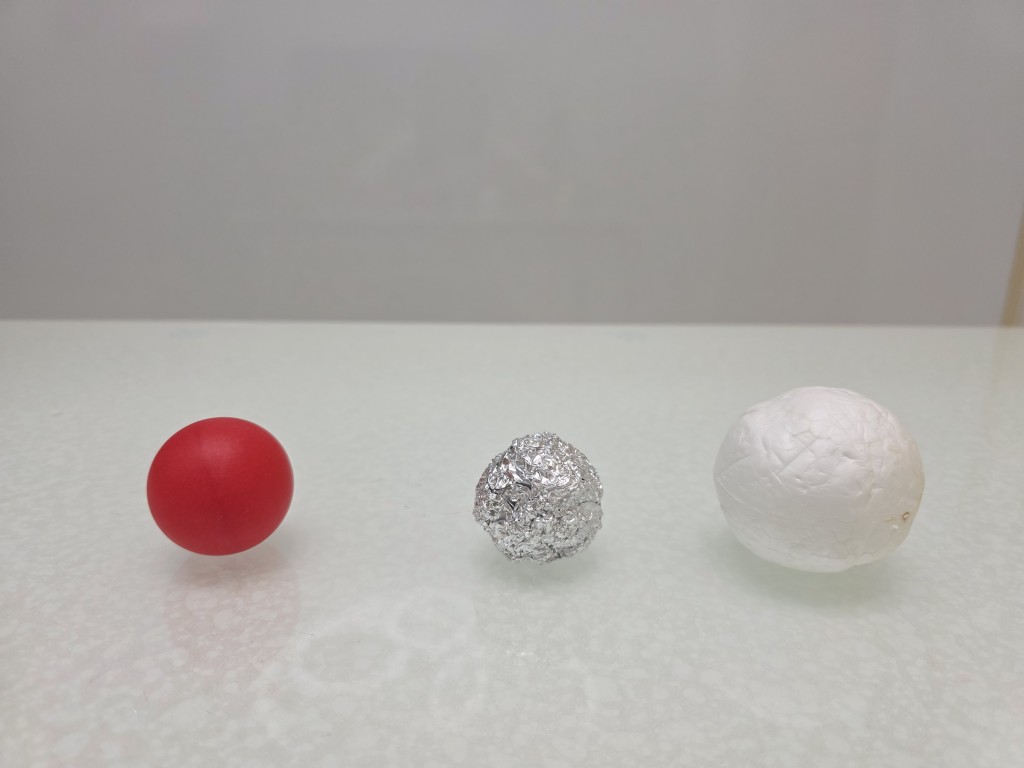

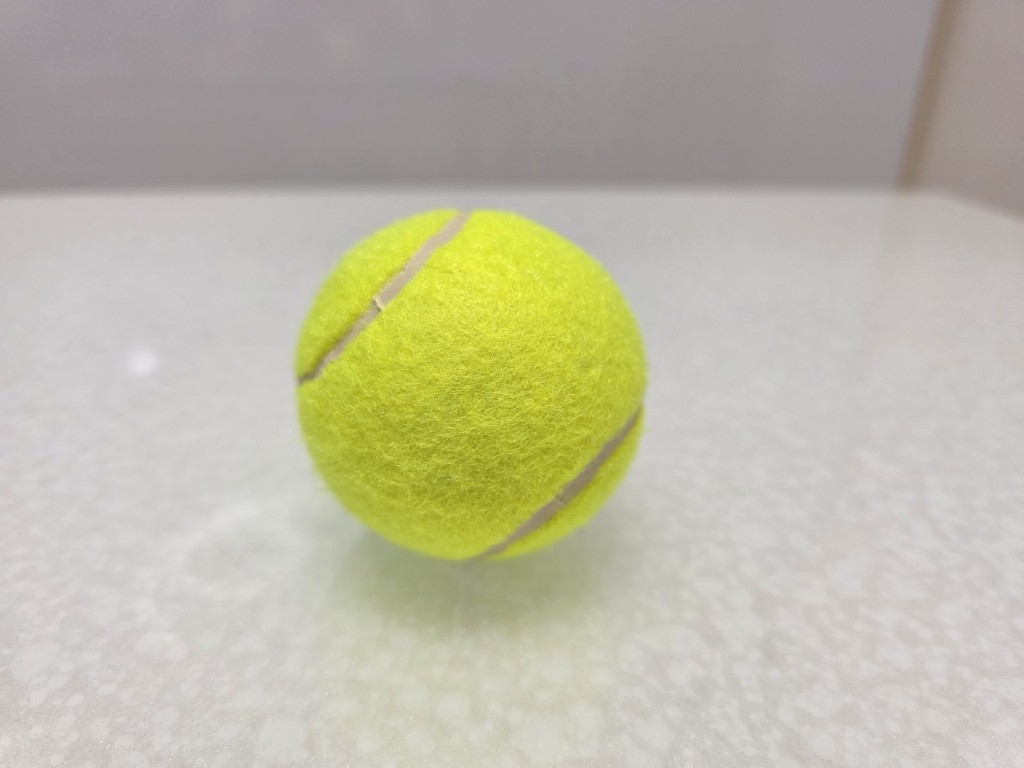

動手試

運用同一原理,嘗試用不同物料的球體,例如發泡膠球、錫紙製成的圓球、網球等,放進米盆中再進

行同樣實驗,推論結果。

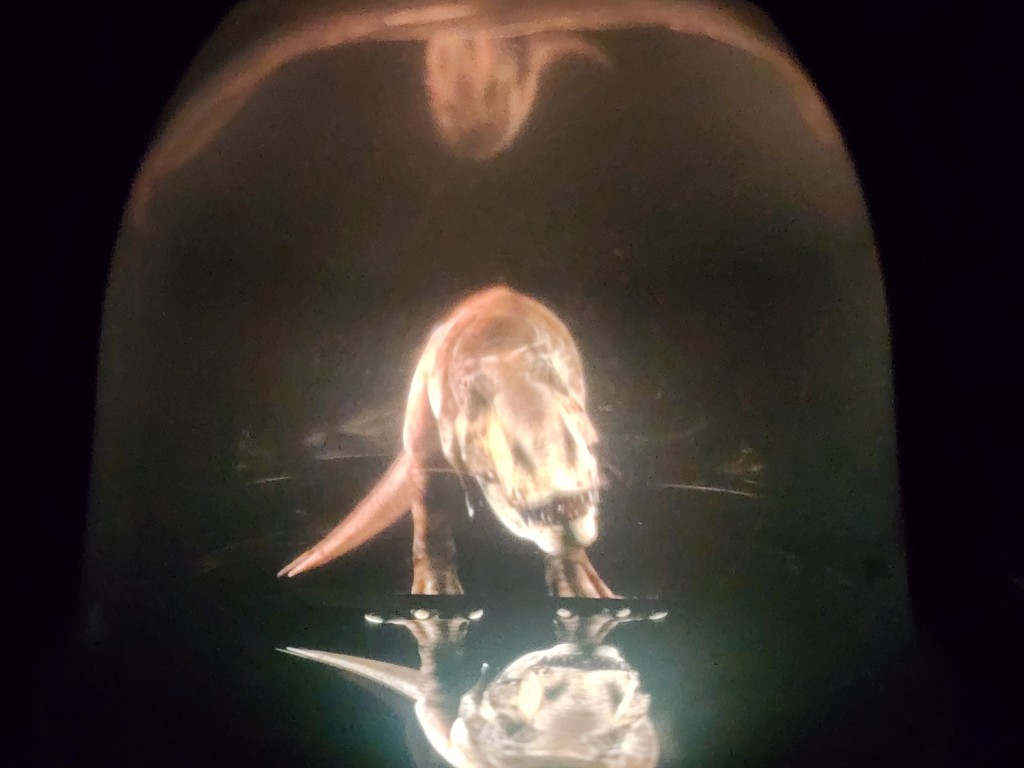

STEM實驗3:自製裸視投影器

3D裸視電視雖然還未普及,但只要明白裸視背後的原理,極低成本也能在家觀賞3D裸視影片,而且製作十分簡單。在此之前,還可以吃杯啫喱享受一番。

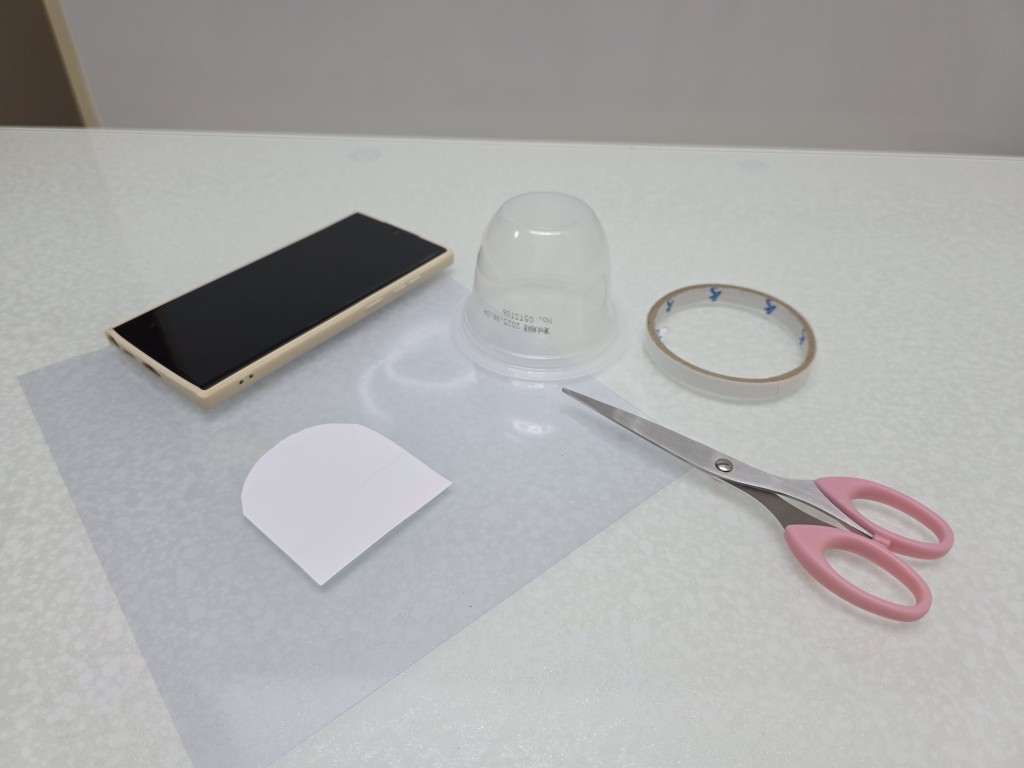

材料和工具

- 啫喱杯(圓身大杯裝)

- 膠片

- 剪刀

- 雙面膠紙

點擊圖片瀏覽5步Step by Step跟住做:

製作心得

想投影的效果更佳,建議將螢幕的光度調較至最亮,以及在全黑的環境下進行。如果手機的保護貼有防偷窺功能,效果會更佳。

測試時間

在YouTude搜尋帶有「black background」字眼的影片,例如Dragon black background,然後將啫哩杯投影器放在手機螢幕上,原本平面的影像,頓時變得活靈活現。

科學原理

透明膠片和果凍杯都是透光的,這意味着光線可以通過這些材料。當光通過這些材料時,會發生折射,果凍杯折射光線上斜面膠片,斜面膠片就會將光線集中射向我們的眼球中。

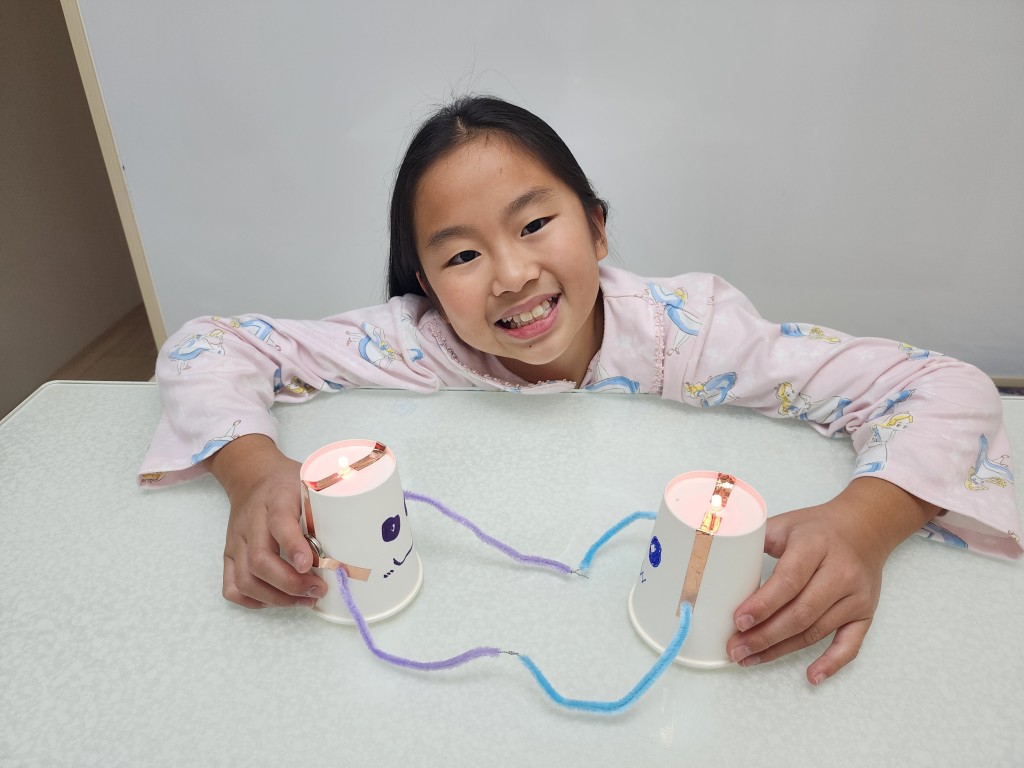

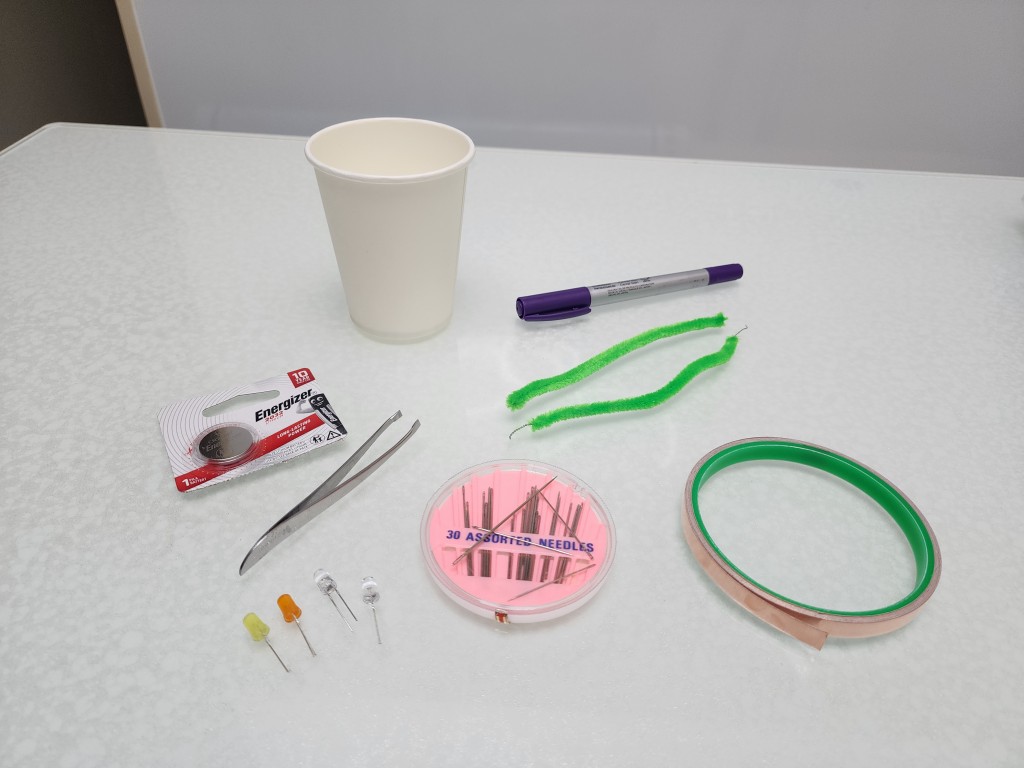

STEM實驗4:發光機械人

為人父母,總會說期待着小朋友長大後發光發亮,小朋友可能很難明白,人又如何發光發亮呢?雖然人不能夠真正發光,但機械人可以啊!一起動手做個發光機械人,來感動父母吧!

材料和工具

- 紙杯

- CR2032鈕型電池

- 手工毛毛條

- 5毫米LED燈

- 雙面導電銅箔膠帶(以下簡稱「銅貼」)

- 眉鉗

- 顏色筆

- 針(銅貼及LED燈可以在網購平台購買)

點擊圖片瀏覽8步Step by Step跟住做:

科學原理

將毛毛條造成的「小手」互相牽起來後,就會形成閉路電流。閉路是指具有完整連接的電路,電流在其中以迴路形式流動。而打開「雙手」時就是開路電流,此時LED燈是不會發亮的,因為電路沒有完整地連接,電流不會流過LED燈,所以不會發光。

STEM實驗5:紅茶秒變清水

小朋友們,相信很多家長也曾經帶你們親身欣賞魔術表演。表演過後,有幾多小朋友會立刻想成為真正的魔術師?接下來就讓我們一起上一堂魔術師速成班,將紅茶變清水!

材料和工具:

.空的茶飲樽

.維他命C

.碘液

.清水

.食用色素

.石磨(非必需)

步驟:

1. 將清水倒滿空的茶飲樽,並加入碘液混合,使清水變成紅茶的顏色。

2. 把維他命C磨成粉狀。

3. 加入磨成粉狀的維他命C後搖一搖,瓶內液體的顏色就會從紅茶的顏色變回清水的顏色。

點擊圖片瀏覽詳細步驟:

科學原理:

這是氧化還原反應的其中一個例子,維他命C有還原的作用,能讓碘液中的碘得到電子,還原成無色的碘離子,因此液體就由茶色變成透明。

一起動身做個「小法術」

把清水、碘液及少量綠色色素混合,令混合物變成混濁的灰綠色。再加入魔法維他命C粉攪拌,碘液慢慢地變回透明,「魔術師」成功將混濁的液體變回發光發亮的螢光綠色。

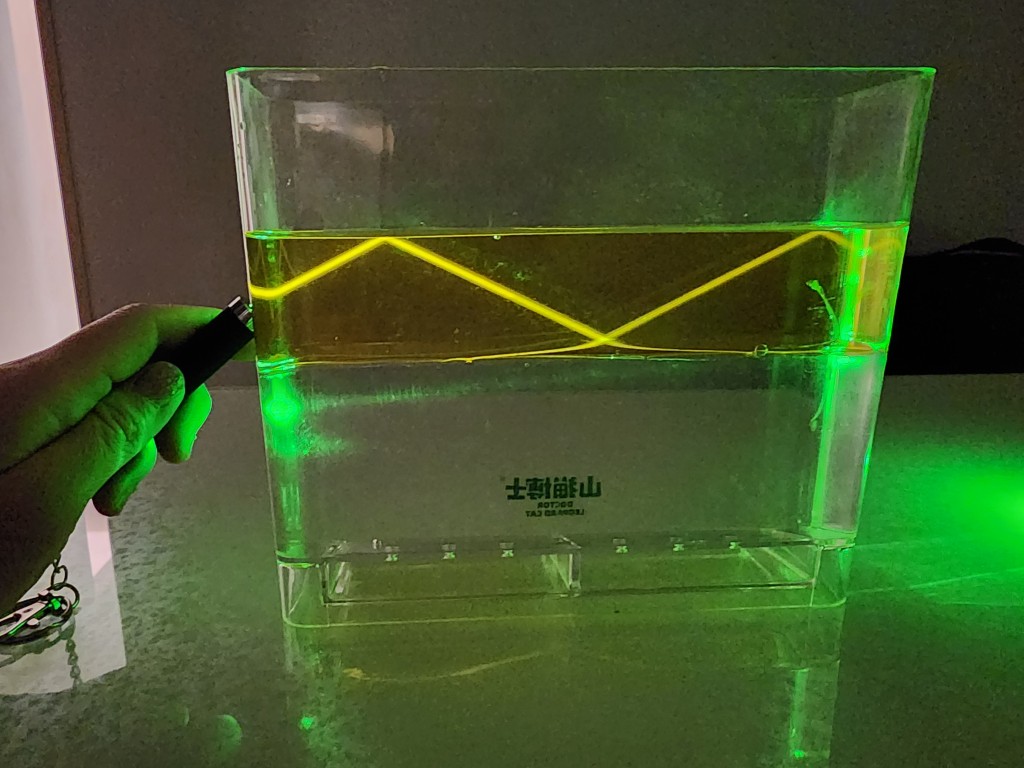

STEM實驗6:消失玻璃棒「魔法」

西遊記有隱身術,哈利波特有隱形斗篷,來到現實世界又是否有令物件消失的方法?一起來做實驗,現實中也有「消失的玻璃棒」。

材料和工具:

.玻璃杯

.玻璃棒

.油

.水

步驟:

1. 先將玻璃杯裝滿水,放進玻璃棒,觀察玻璃棒在水中的折射角度。

2. 將玻璃杯中的一半水換成油,記住要靜待油及水完全分層後,才放進玻璃棒。這時玻璃棒竟然被「折斷」,在油層中的玻璃棒消失了!

3. 把玻璃杯中的水和油倒走,再裝滿油,然後放玻璃棒,更是整條玻璃棒消失了!

點擊圖片瀏覽詳細步驟:

科學原理:

玻璃的折射率和油的折射率非常接近,因此光在玻璃棒和油的界面不發生反射和折射,光完美地穿透了,玻璃棒就有如消失了一樣。

何為反射和折射?

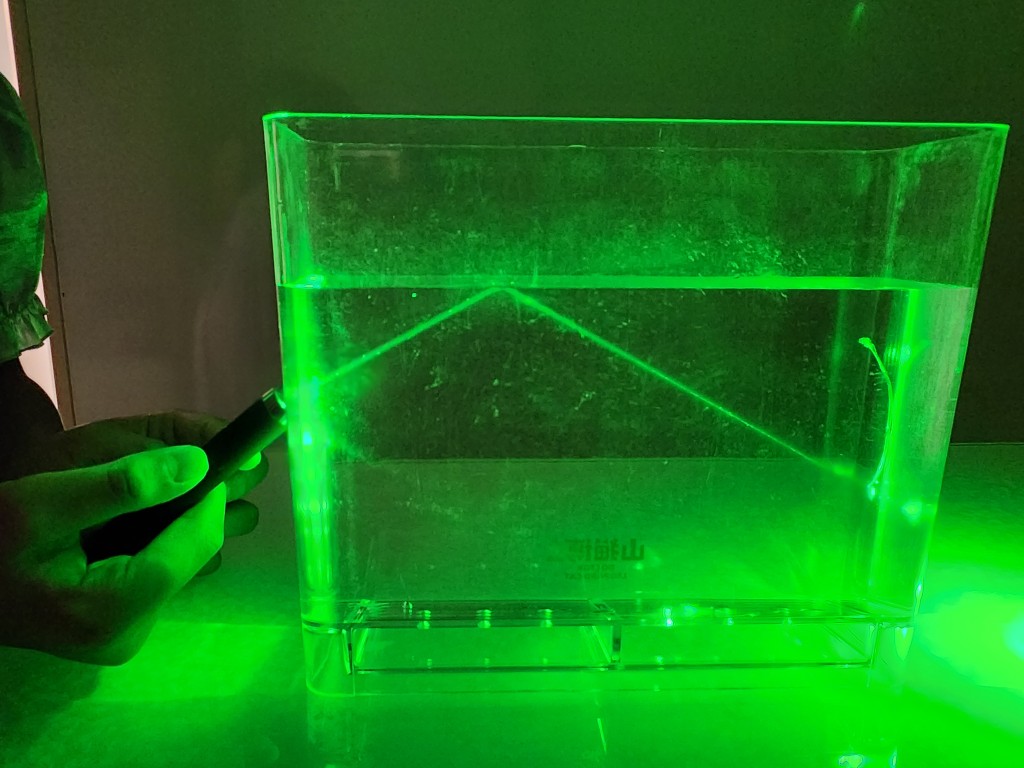

拿出水杯、筷子、小水缸及鐳射筆動手試試看。

- 折射:折射是指光從一種介質斜射入另一種介質時,傳播方向發生改變,所以在水杯中的筷子折斷成兩段。

- 全反射:當光線穿過一個介質時,光線沒有發生折射,而是完全反射回原介面,就是全反射。

STEM實驗7:隔空提杯

你能想像如何在不接觸杯子的情況下將其提起嗎?這次就跟大家分享一個「隔空提杯」的魔術,只需汽球、塑膠袋,原來不需要接觸紙杯都能輕易將它提起。讓我們一起動手來試試這個既簡單又神奇的魔法吧!

材料和工具

- 紙杯

- 氣球

- 塑膠袋

- 水

隔空提杯方法1:

將氣球放進紙杯內,吹脹氣球,直至氣球的大小剛好填滿紙杯的空間。

然後提起氣球,此時你會發現紙杯同時被提起了

隔空提杯方法2:

把塑膠袋放進紙杯,並將水注入塑膠袋內,直至塑膠袋內的水與紙杯容量相約。然後提起塑膠袋,此時紙杯也同樣被提起了。

觀察兩者有何共通點?

塑膠袋及氣球都因為注滿水或充氣後,與杯接觸,令接觸面產生摩擦力。同時膨脹的

氣球或塑膠袋都會讓紙杯形成真空的狀態。那麼是摩擦力,還是真空的大氣壓力,使紙杯得以隔空提起?

動手做排除法實驗

在紙杯底開兩個洞,令真空狀態無法形成,重複以上實驗,看看結果是否一樣?一樣的結果,排除了真空氣壓的力量,那麼隔空提杯的力量就是來自物件與物件之間的摩擦力。只要杯子的重力不超過最大的靜摩擦力,摩擦力便能與重力平衡,使杯子被提起來。

想一想:如果將紙杯改為陶瓷杯,陶瓷杯表面光滑且重量較重,那麼使用氣球還是塑膠袋會比較容易提起它?

STEM實驗8:自製地震儀

「媽媽,今年暑假為甚麼不去日本旅行?」「因為有預言指日本將會發生大地震。」雖然我們不能準確預測何時會發生地震,但如果地震發生了,我們又是否可以準確檢測地震的強度?靠感受?靠傷亡程度?這未免太不科學了!讓我們來做一個簡單的地震儀。

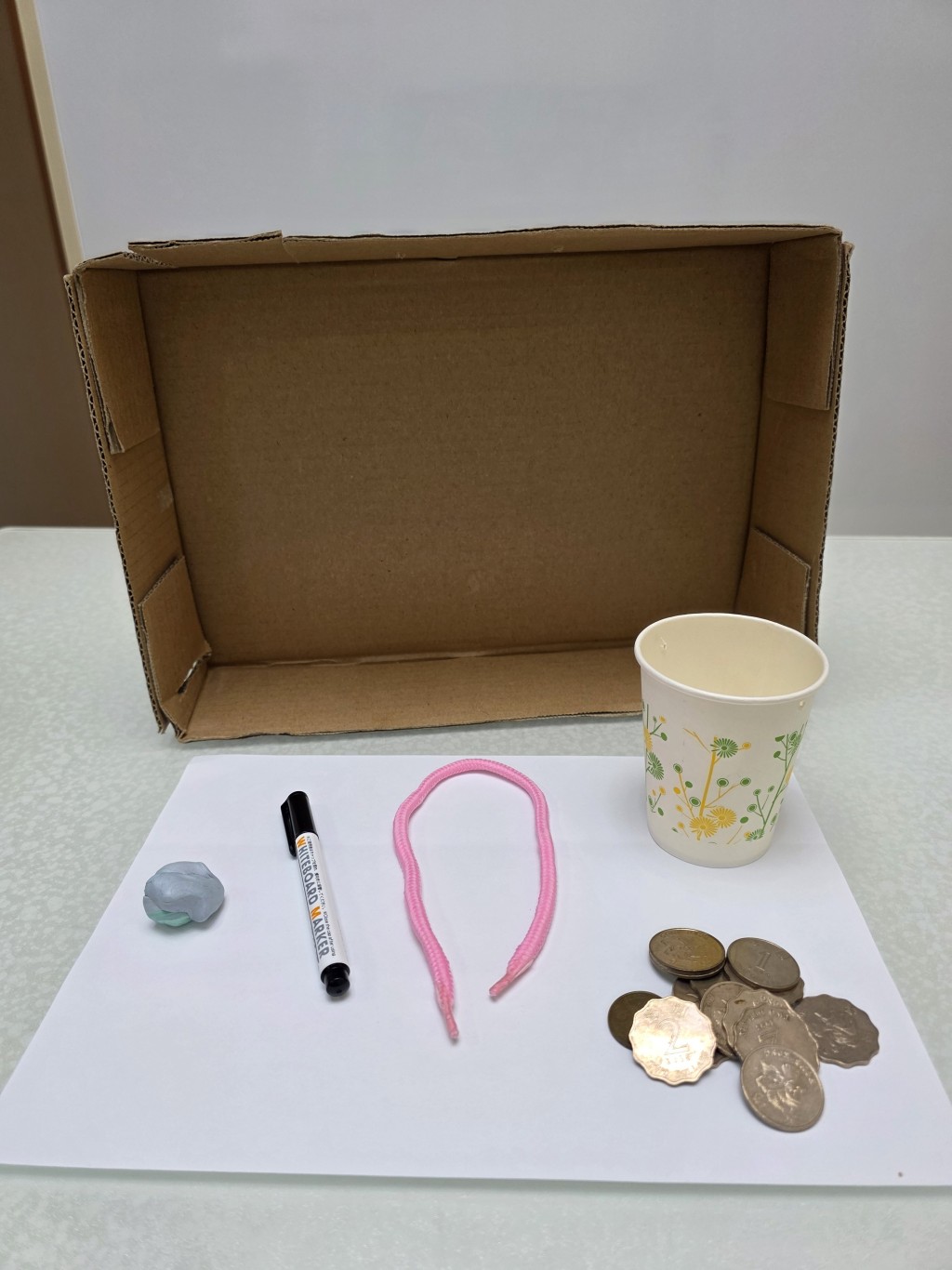

材料和工具

- 紙皮箱

- 長紙條

- 紙杯

- 繩子

- 筆

- Blu - Tack

- 剪刀

- 硬幣

點擊圖片瀏覽STEM活動步驟:

科學原理

我們製作的是懸掛式地震儀,這利用了重物的慣性原理。在震動期間,繩子末端懸掛的重物保持靜止,而盒子卻在移動,導致重物產生位移,從而可以在紙上記錄到震動過程。

STEM實驗9:水中立筷子 瘋狂玩泡泡

小朋友最愛吹泡泡、浸泡泡浴,但有沒有想過一拍就破的泡泡也可以成為支架的材料?清水中加入一點點洗潔精,就已經可以吹出大量氣泡?以下介紹的小實驗,小朋友們一定會玩得瘋狂,小心吹到一屋都是泡泡啊!

材料和工具

- 筷子

- 高身杯

- 水

- 洗潔精

- 飲管

點擊圖片瀏覽STEM實驗的材料與步驟:

工程師媽媽話你知科學原理!

在普通的清水中,清水的浮力及筷子本身的重心力,令筷子不能在水杯中直立。而洗潔精是表面活性劑,能令水的表面張力降低,從而令氣泡更容易形成。大量氣泡如微小的「支架」,從多方面支撐着筷子,故能令筷子直立於水中。

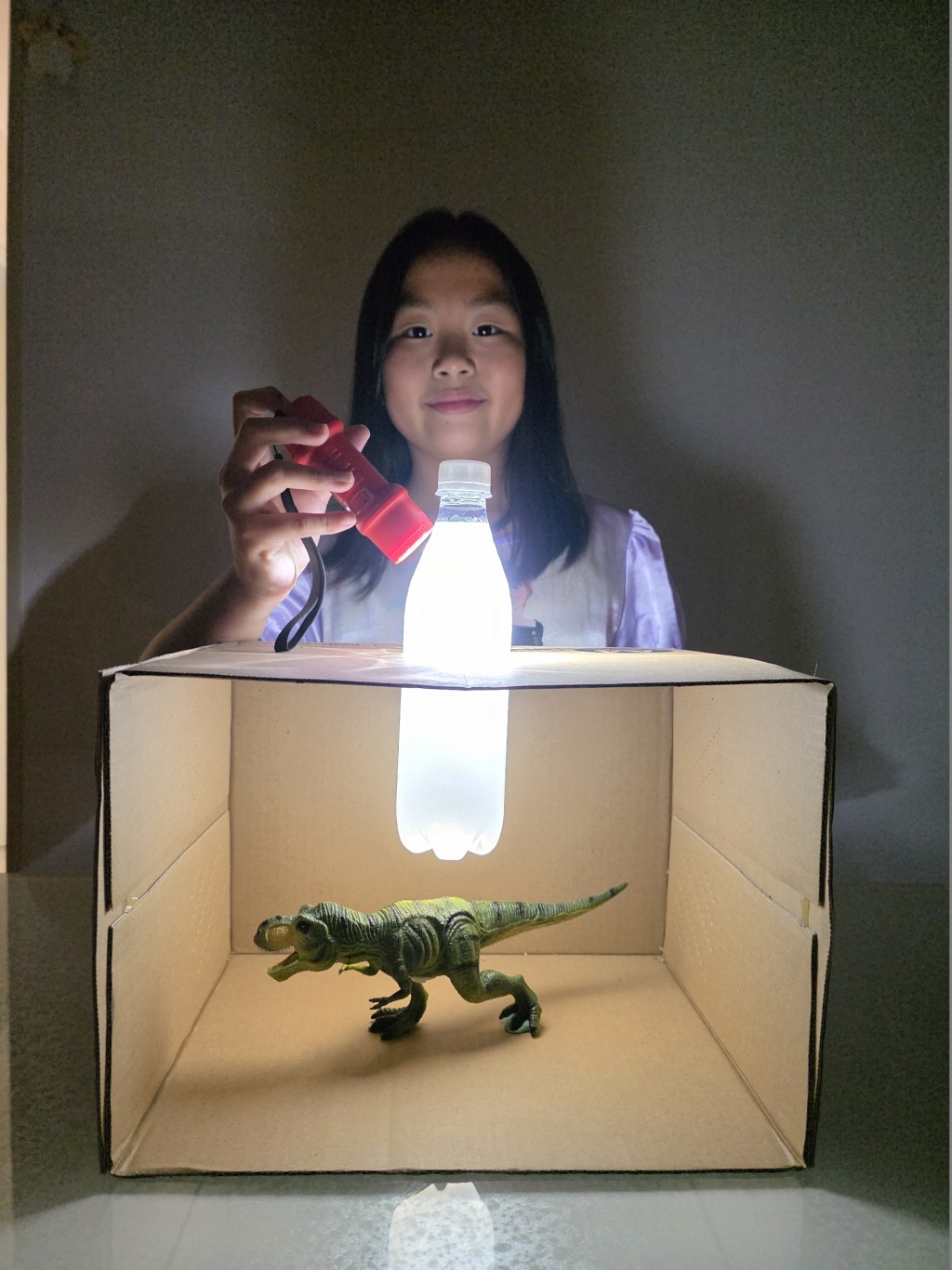

STEM實驗10:一公升的光 水樽內加一樣東西折射會不同

同一支電筒,用相同的距離與角度照射,竟然會得出不一樣的效果?是電池的問題嗎?非也!原因竟與一瓶水有關。讓我們一起來試試這神奇的小魔法,拆解背後的科學原理吧!

材料和工具

- 紙箱

- 膠樽

- 水

- 電筒

- 模型公仔

- 鎅刀

- 牛奶

點擊圖片瀏覽STEM實驗的材料與步驟:

工程師媽媽話你知科學原理!

這是光的折射及反射,當光線射進水中時,會因為光速的變化而折射,同時光線會在水樽的內壁進行多次反射。在折射及反射的共同作用下,使光線得以從多角度照射。

比一比:

嘗試在水樽內加入一、兩滴牛奶,重複用電筒模擬太陽照射的動作。對比只用清水照射,光線會較柔和,而且紙箱內每一個角落的光線強度也較平均。這是因為光的散射,牛奶中的微小脂肪和蛋白質顆粒會使光線在不同方向上偏轉,從而使光線變得柔和及平均地射向每一個角落。要是牛奶加多了,會使水的透明度下降,减少了直射光的強度。

STEM實驗11:牛奶盒種豆芽

俗語有話「春吃芽、夏吃瓜、秋吃果、冬吃根」,春天正是吃嫩芽防病養生的最佳季節。但明明學校教種的綠豆是又高又幼,究竟肥肥短短的豆芽是如何種出來呢?

材料:

.綠豆

.牛奶盒

.水

.鎅刀

點擊圖片瀏覽STEM小實驗步驟:

豆苗及豆芽的分別

老師教種的是豆苗,上述實驗教種的則是豆芽,兩者分別在於陽光。種子在黑暗的環境中會利用內部儲存的澱粉轉化為能量,以促進細胞分裂和生長。這方法所供應的能量有限,限制了植物的生長。最終,綠豆只會發芽,但無法長成幼苗。至於在陽光下生長,綠豆種子一樣可以吸水發芽。發芽後,綠豆會開始進行光合作用,利用陽光轉化二氧化碳和水,產生氧氣和能量(葡萄糖),為綠豆的生長提供了更多的能量來源。因此豆苗可以越長越高。

STEM實驗12: 可樂噴泉

萬樂珠加可樂會令可樂大爆發,可能大家都已經玩過,但原來還有其他方法可以令可樂噴發!甜的可樂大家飲得多,不妨試試鹽加可樂,除了味道驚人,它的噴發能力也非常驚人。

材料:

.可樂 / 各式汽水 (支裝汽水噴發效果會更明顯)

.玻璃杯

.食鹽

點擊圖片瀏覽STEM小實驗步驟:

可樂爆泉科學原理:

鹽析是指溶液中加入無機鹽類而使某種物質溶解度降低而析出的過程。可樂加鹽會產生大量氣泡,這是鹽析現象,原因是食鹽溶於可樂之後,溶液濃度升高,導致可樂中的二氧化碳溶解度下降,因而大量析出。鹽析現象並未生成新的物質,因此屬於物理變化而非化學變化。如果想小朋友較易理解,可以用「一山不能藏二虎」來比喻。

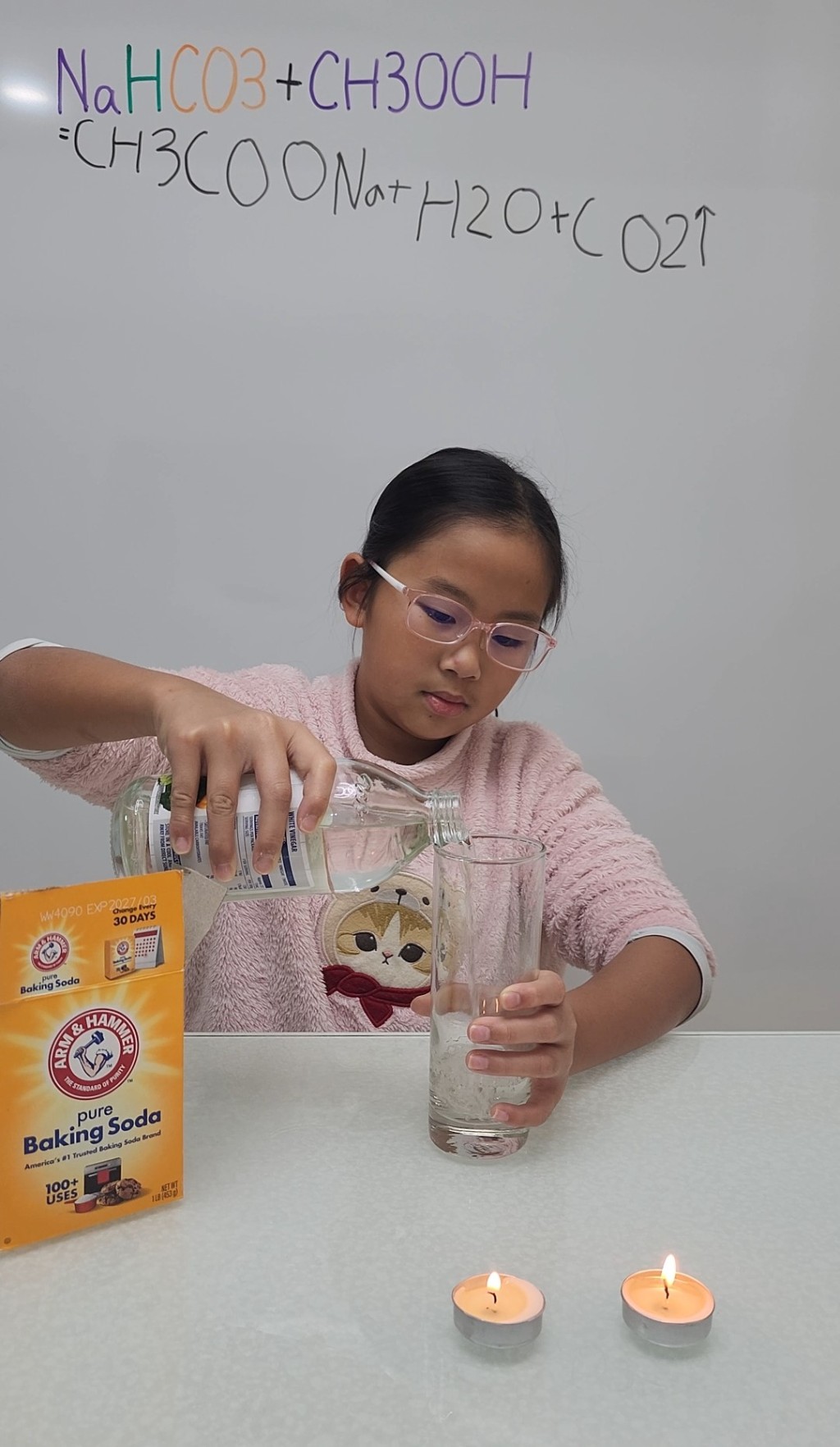

STEM實驗13:自製滅火筒

冬天天氣乾燥,天文台不時發出紅色火災危險警告,山火亦時有發生。洛杉磯山火更持續燒了差不多一個月,一共摧毀了九千多座建築物,造成重大經濟損失。原來利用廚房兩種常見的東西,就能做出簡單的滅火器。雖然效能比不上真的滅火器,但科學原理卻是一樣,快來動手試試看吧。

STEM小實驗材料和工具:

- 梳打粉

- 白醋

- 蠟燭

- 玻璃杯

- 點火器

點擊圖片瀏覽STEM小實驗步驟:

自製滅火筒科學原理

將醋和梳打粉混合,會立即發生化學反應,產生大量氣泡。梳打粉的主要成分是碳酸氫鈉,與醋酸接觸後,會產生水、乙酸鈉和二氧化碳氣體。二氧化碳的密度比空氣大,當我們將杯中的氣體倒向蠟燭時,二氧化碳氣體會下沉,就像水一樣澆在燃燒的蠟燭上。當火焰周圍都被二氧化碳氣體包裹住,蠟燭就會因為缺少氧氣,無法繼續燃燒而熄滅。

原來小蘇打+白醋是這樣!

NaHCO3(小蘇打)+ CH3COOH(白醋)= CH3COONa + H2O + CO2

STEM小實驗啟發:

梳打粉產生的二氧化碳氣體量驚人,一湯匙就可以釋放逾五公升的氣體!

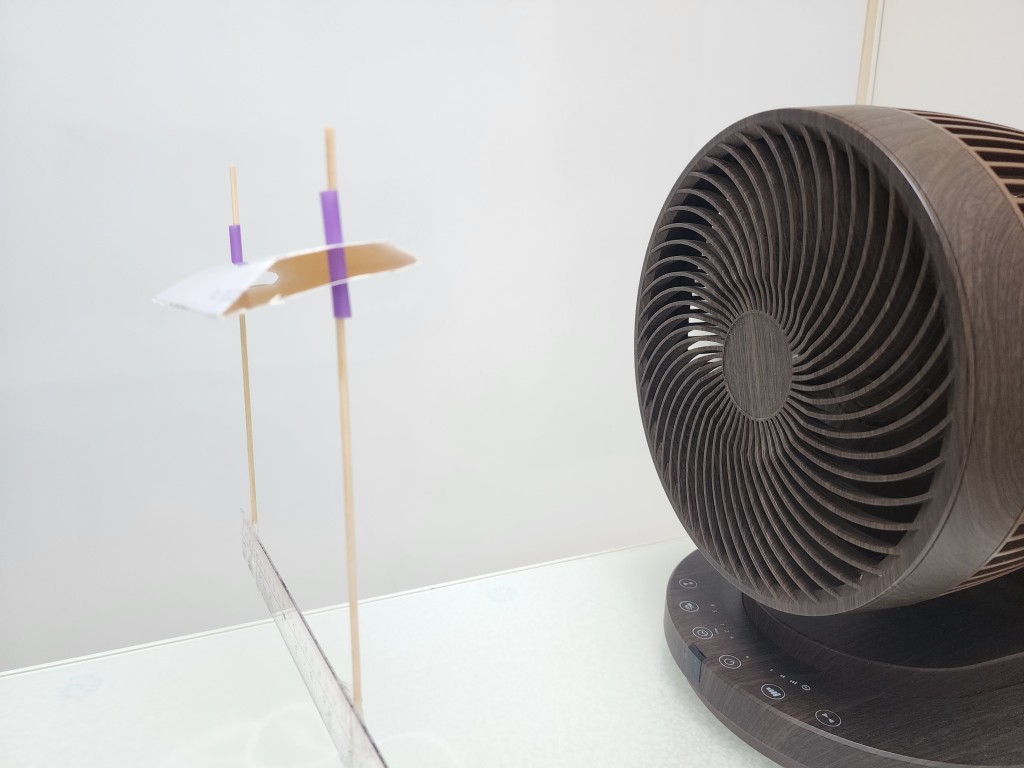

STEM實驗14:我要成為飛機師 製作機翼模型

不少小朋友都對飛行有憧憬,夢想有一日能夠駕駛飛機衝上雲霄。很多機構及學校也因應航空熱,不同的小機師體驗課程應運而生。回歸基本,大家對飛機機翼的運作原理了解有幾多?原來只需簡單的材料,在家也能製作機翼模型,大家一起來動手實踐飛行夢吧!

STEM小實驗材料和工具:

- 風扇

- 長竹籤 / 筷子

- 飲管 膠紙 / 雙面膠紙

- 間尺

- 硬卡紙 / 廢棄牛奶盒

- 剪刀

- 打孔機

點擊圖片瀏覽STEM小實驗步驟:

機翼模型科學原理

當氣流經過機翼上下表面時,上表面路程比下表面長,氣流在上表面的流速比在下表面流速快。根據

伯努利定律,流速大的地方壓強小,流速小的地方壓強大,因此下表面的壓強大於上表面的壓強,由此產生壓力差,這個壓力差就是使飛機飛起來的升力。

STEM小實驗啟發:

將風扇的風速調教到最大,機翼模型就會緩緩地升起在半空中。當風扇關掉後,機翼模型立刻往下墮。

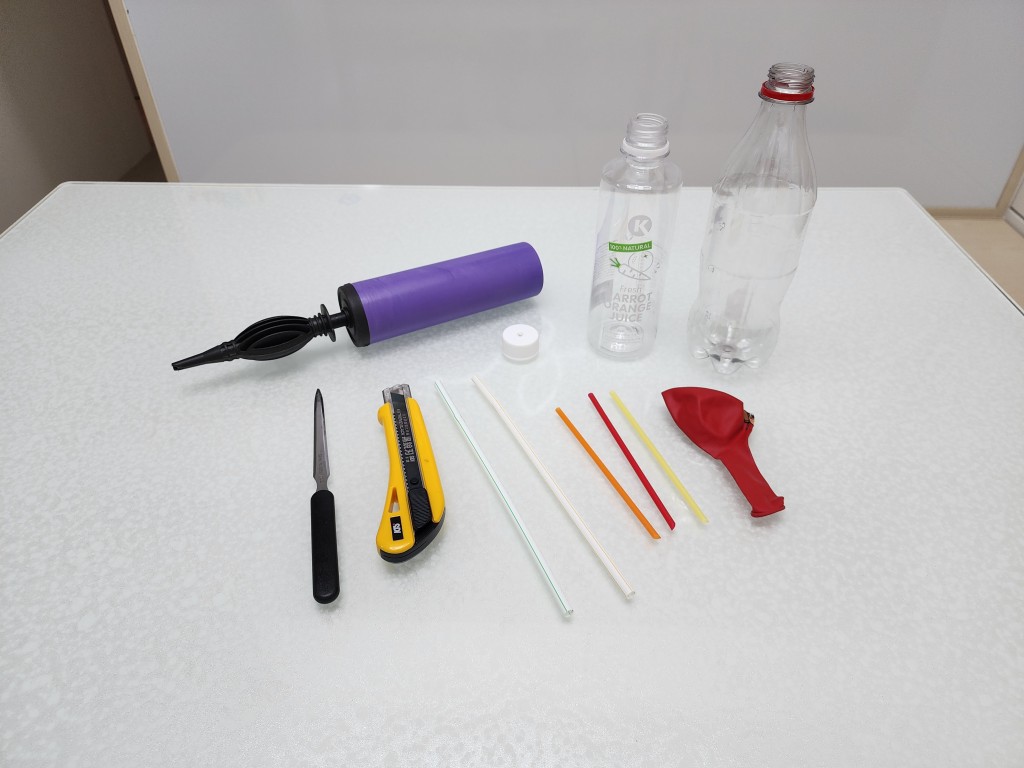

STEM實驗15:烏鴉喝水氣壓實驗

相信很多小朋友都有聽過烏鴉喝水這個寓言故事,但大家又有否反思其方法是否最有效?如果小石頭沾滿了泥濘,瓶中的水就會被污染了。而且石縫間有很多空隙,瓶中的水就難以完全取出飲用。

材料和工具

- 膠水樽

- 氣球

- 皺紋膠紙

- 氣泵(非必需)

- 塑膠飲管

- 鎅刀

- 色素(非必需)

-

材料和工具(圖片來源:受訪者提供)

材料和工具(圖片來源:受訪者提供)

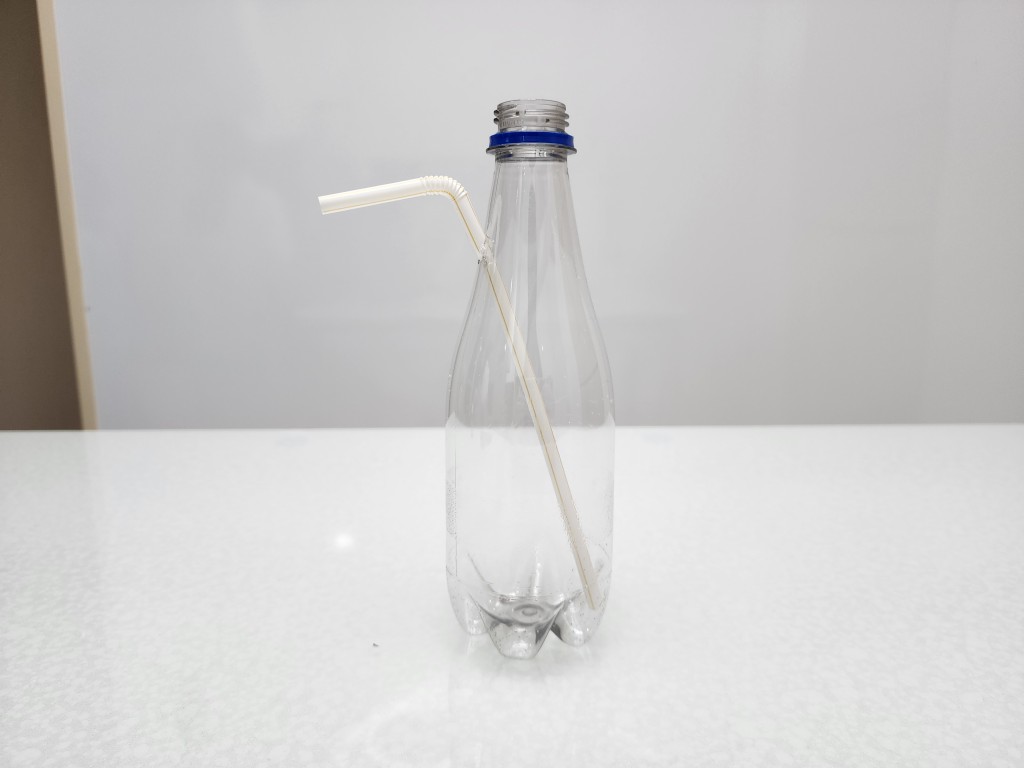

STEM實驗步驟

1. 在塑膠飲管較高的位置開一個小圓孔。(用鎅刀開洞時,請尋求成年人的協助。)小圓孔的大小要足夠讓塑膠飲管穿過。

2. 在膠水樽內加入清水,並加入色素以便觀察,清水的分量不要超過小圓孔。

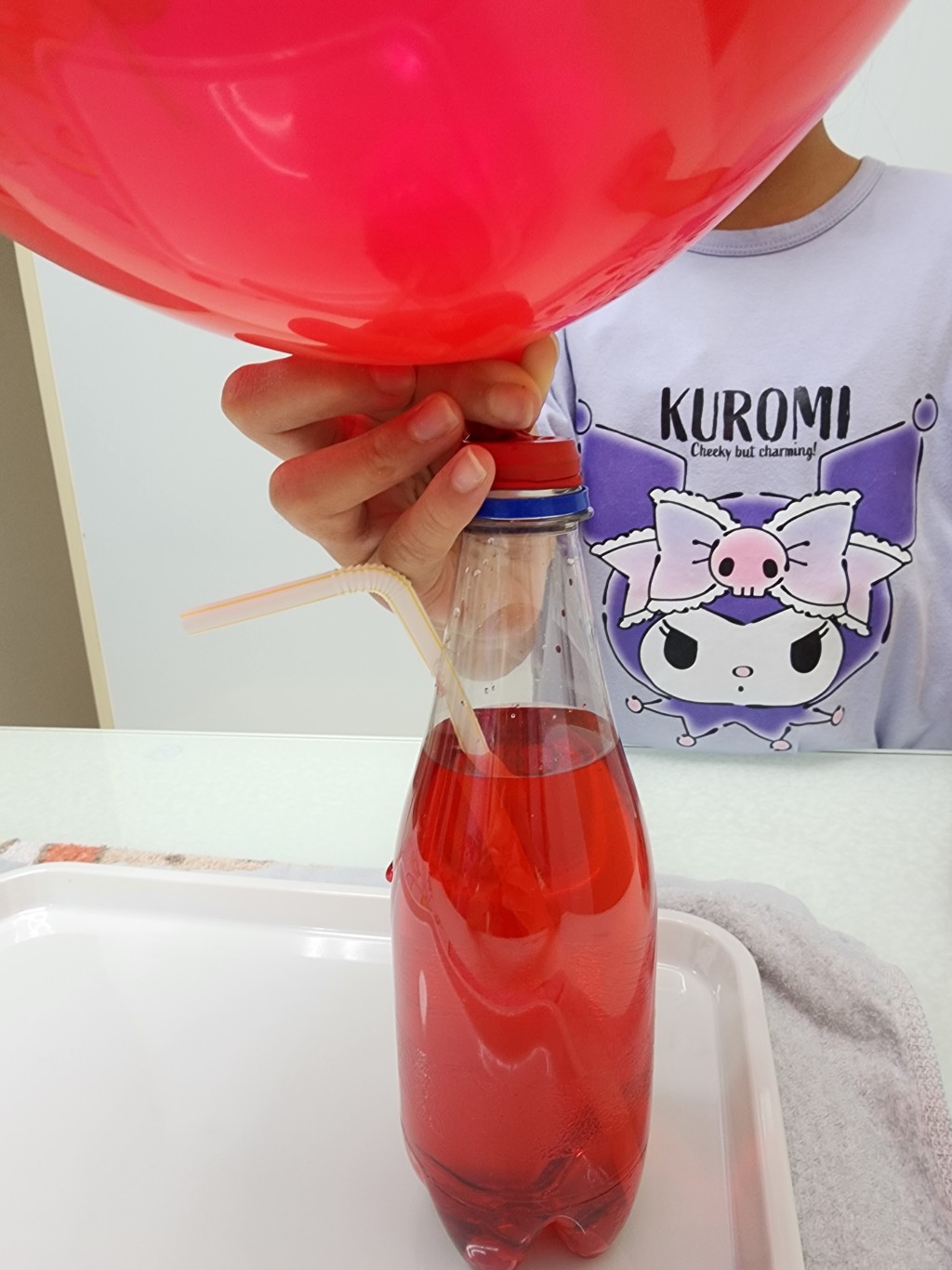

3. 吹脹一個大氣球。然後與家人一同合作,一人捉緊氣球入氣口以免漏氣,另一人將氣球套入膠水樽口。當放手的一刻,膠樽內的清水有如噴泉般湧出來。

科學原理

這無形的力量就是大氣壓力,氣球中的空氣形成高氣壓,將膠樽內的水壓出飲管。

動動手,一同將高壓及低壓呈現眼前!

在大水樽不同高度位置開洞,再用皺紋膠紙封着洞口。在水樽內注入液體,撕去皺紋膠紙,然後觀察不同高度的洞口出水情況。較低的洞口水壓較高,溢出的水就會較遠。

STEM實驗16:「白努力」定律

常說努力温習過後一定會有好成績、有付出便一定有所得,但原來世界真的存在「白努力」定律……No、no、no,這裏說的「白努力」定律不是白費努力的意思,而是一種流體力學定律,又名「伯努利定律」。

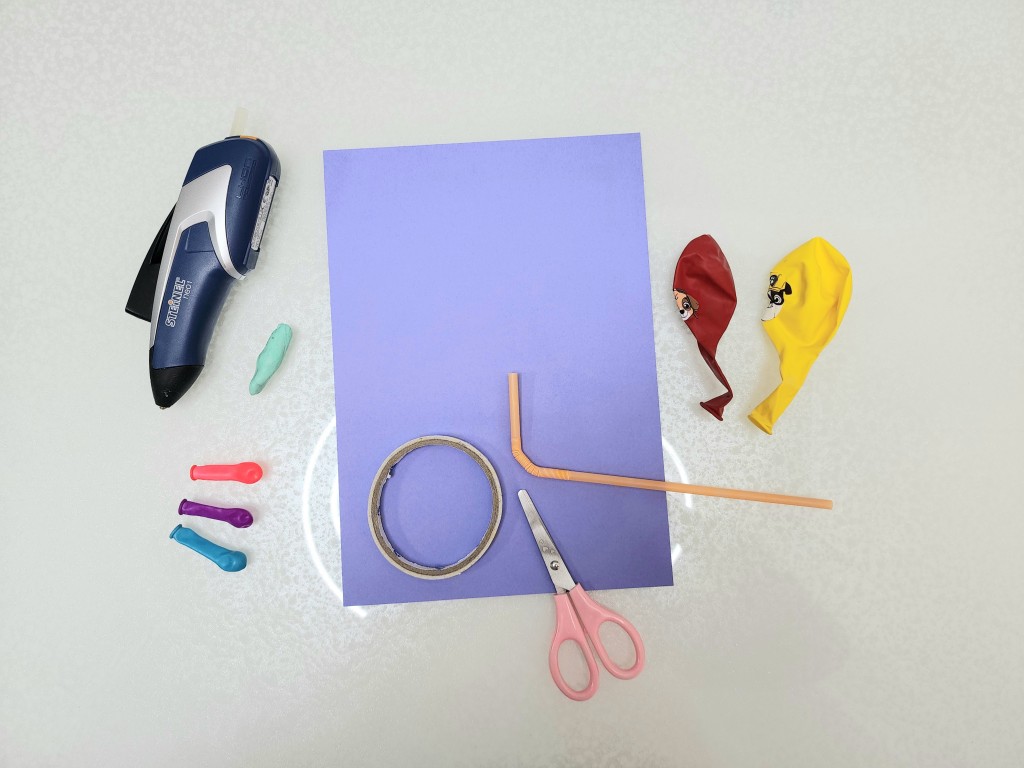

材料和工具

- 兩大一小氣球

- A4紙

- 可屈曲的塑膠飲管

- 雙面膠紙 / 膠水

- 剪刀

- 圓形模具

- 熱熔膠槍 / 簿貼

點擊圖片瀏覽STEM實驗步驟:

1. 用大碗作圓形模具,在A4紙上剪裁出大圓形。

2. 在圓形剪出一個開口,並於開口邊緣貼上雙面膠紙或塗上膠水。

3. 剪去塑膠飲管的一小段,然後將圓形的開口複合成如圖中的小漏斗,在漏斗底部開一個小洞讓塑膠飲管穿過,最後用熱熔膠或簿貼封底。

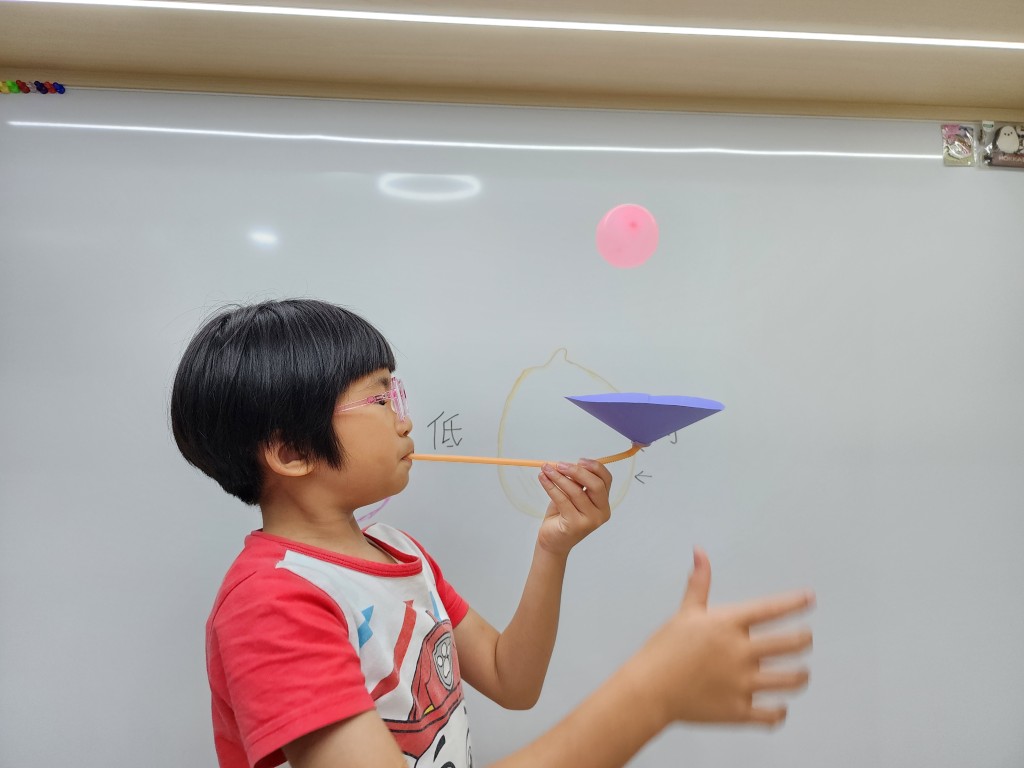

4. 吹脹一個小氣球。持續往塑膠飲管吹氣,然後將小氣球放在小漏斗上,小氣球就往上懸浮了。

科學原理

當我們往塑膠飲管吹氣時,形成了一條流動的空氣柱,這個空氣柱的壓力比周圍的空氣都低,所以每當氣球要從氣柱裏掉出來的時候,周圍的高壓空氣會把它推回空氣柱內,氣球就能得以穩住在半空。而伯努利定律就解釋了移動的流體(如氣體或液體)比不動的流體壓力更低。

動動手,試一試,想一想

吹脹兩個大氣球,懸掛在半空中,兩個氣球之間保留一些距離,在氣球中間吹氣,兩個氣球會被拉近還是彈開?嘗試用伯努利定律來解釋。

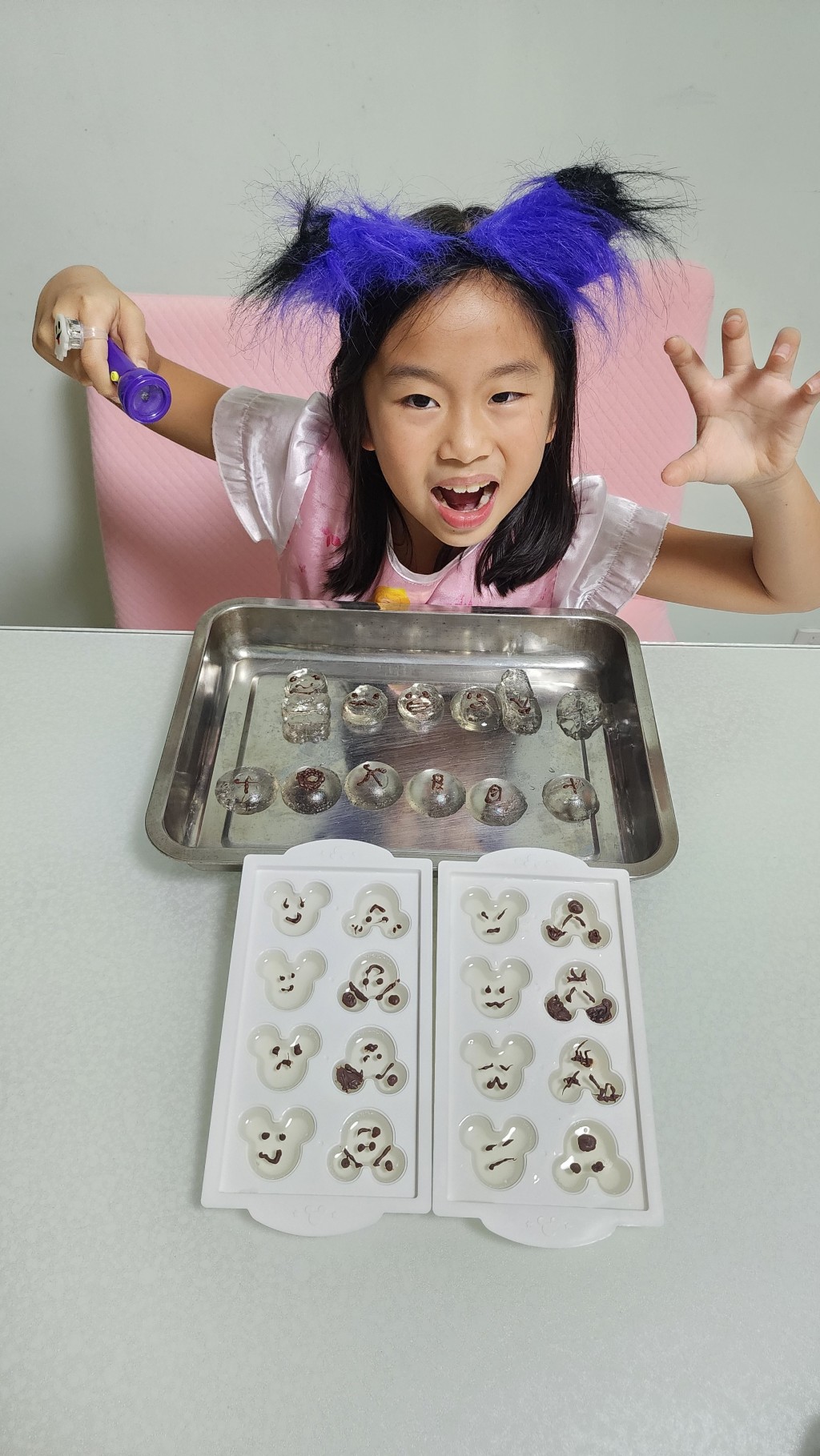

STEM實驗17:自製萬聖節發光雞蛋

萬聖節將至,一起動手做應節裝飾的同時, 不忘融入科學元素,邊玩邊上化學課,令學習可以變得饒富趣味。父母可能覺得化學實驗需要很多工具,其實我們只需要一隻雞蛋,家中的廚房已經充滿了各式各樣的化學工具了。即跟著工程師媽媽,簡易幾個步驟就可自製萬聖節發光雞蛋!

材料和工具:

.玻璃杯

.雞蛋

.白醋

.電筒

.螢光筆芯(非必須,建議選購可換筆芯的螢光筆, 能夠較易取出螢光筆芯。)

點擊圖片瀏覽自製萬聖節發光雞蛋步驟:

發光雞蛋科學原理

雞蛋殼的主要成分是碳酸鈣,與白醋發生化學反應後,蛋殼會漸漸溶解,殼上冒出的泡泡就是化學反應所產生的二氧化碳氣泡。由於雞蛋中的蛋白質會因為大量白醋而變質,建議各位小朋友不要吃掉白醋雞蛋。

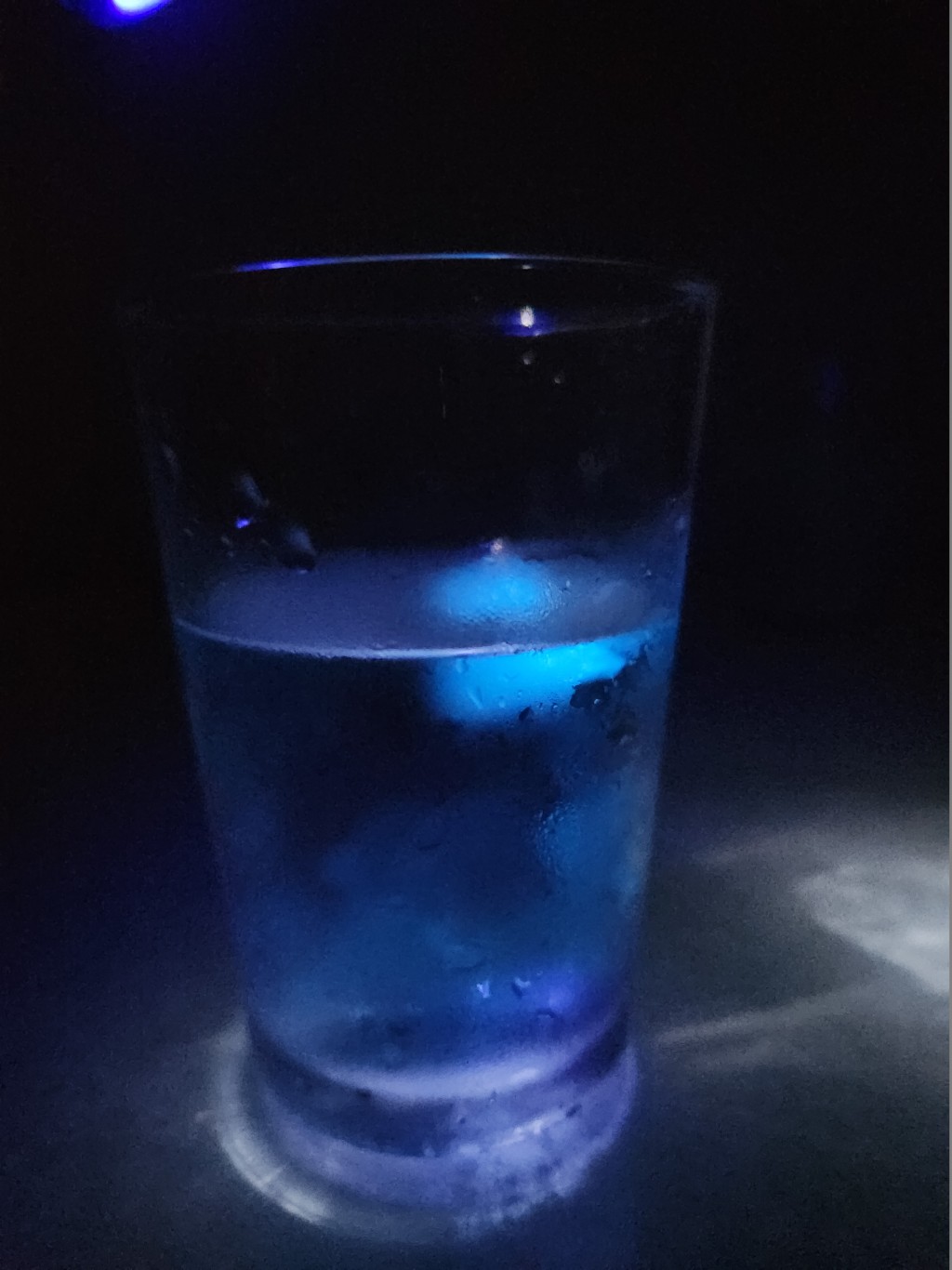

STEM實驗18:一種常見飲品做出萬聖節DIY發光餐飲

萬聖節「發光」特飲準備一杯湯力水和一杯普通水,關掉家中的燈,再用紫外綫手電筒照射兩杯飲料,結果只有湯力水「發光」。順道一提,小朋友們,原來用湯力水製冰,再將湯力水冰放入飲品中,同樣會有「發光」的效果呀!

材料與工具

- 湯力水 2罐

- 魚膠粉 1盒

- 啫喱粉 1盒

- 朱古力筆 1支

- 器皿 2個(容量能夠盛載湯力水、魚膠粉、啫喱粉的混合物就可以)

- 湯匙 1支

- 過濾網 1個

- 模具 2款不同圖形

- 紫外綫手電筒 1把

點擊圖片瀏覽萬聖節DIY「發光」啫喱步驟:

萬聖節「發光」啫喱科學原理

喝下「發光」湯力水是否安全?你喝進去的並不是螢光增白劑,而是一些具有螢光反應的物質 —— 奎寧(Quinine)。當奎寧的電子吸收了紫外綫後就會被激發、跳到較高能階,但是狀態極不穩定,因此需要釋放掉從紫外綫中吸收的能量,而釋放形式就是發光。此外,紫外綫的波長短、能量大,用它照射有螢光反應的物質就會發出螢光。

延伸學習

市面上買到的飲料除了湯力水會發光外,還有甚麼飲品會發光?

STEM實驗19:用鹽自製冰雕藝術

雖然香港冬天不會下雪,更沒有冰雕嘉年華(不是商場活動那種),冰雕對香港小朋友來說可能很陌生。踏入12月,天氣開始轉冷,就讓我們在家中用科學製作冰雕藝術,足不出戶也能感受冰天雪地的感覺,成品更有意想不到的藝術色彩。

材料與工具:

- 大牛奶盒

- 水

- 鹽

- 食用色素

- 盤子

點擊圖片瀏覽小實驗步驟:

用鹽自製冰雕藝術科學原理

鹽有吸熱作用,會使冰塊的熔點降低,下降至零度以下,並且更難再凍結,從而加快了冰的融化速度。需要注意的是,固體的鹽不能融化冰,真正起作用的是鹽水。室溫下,冰的表層都有一層融化的水,鹽倒在冰面後就溶解在水中,形成鹽水。

鹽溶解於水的過程中會吸收冰的能量,使冰溶解成水,有更多的水就能溶解更多的鹽,形成更多的鹽水,吸收更多的能量,加快冰的融化速度。在北方的冬天,人們會在冰凍的路上撒鹽來融化冰雪,就是利用這個原理。

STEM實驗20:隔空滅火

原來蠟燭都要呼吸?人無氧氣會死,原來蠟燭無氧氣都會「死」。消防員是不少小朋友的夢想職業,想成為一個真正的消防員,就要先了解以下實驗的原理。

材料和工具

- 不同大小的玻璃杯

- 蠟燭

- 點火器

- 計時器(非必須)

點擊圖片瀏覽2個小實驗步驟:

隔空滅火科學原理

產生火需要三大要素:燃料、氧氣、熱能,又名「火三角」。反過來說,只要移除其中任何一項要素,已生成的火就會熄滅,而以上實驗就運用了隔絕空氣中的氧氣來滅火,簡稱「隔空滅火」,這個概念也可以應用在火災與消防的認識上。在實驗一中,玻璃杯的容量越大,含氧量自然越高,所以大玻璃杯中的蠟燭會最遲熄滅。

當蠟燭燃燒時,大部分的蠟與空氣中的氧(O2)產生化學反應形成水蒸汽(H2O)以及二氧化碳(CO2)。燃燒生成的二氧化碳,因為燃燒放熱使氣體膨脹,密度變小,二氧化碳會先聚集在容器上方,因此在實驗二中較長的蠟燭就會先熄滅。

動動腦時間

當所有蠟燭熄滅後,慢慢地拿起玻璃杯,為甚麼墊底的硬卡紙也會一併地吸起?

文、圖片授權:工程師媽媽Yanny