繪本療瘉 | 保良局出版治療繪本輔導家暴創傷兒童 撫慰心坎中受創傷的小孩

發佈時間:23:47 2022-12-27 HKT

繪本常用於輔導工作,像特定議題如生死教育,可應用於兒童哀傷治療服務。保良局家庭危機支援服務於今年起推行《童心童想》社區共讀計劃,特別出版專門為家暴兒童輔導的繪本系列(共五本),由社工與家暴個案的兒童及其家人於小組一起閱讀,並進行延伸活動,至今已有逾百名兒童參加。

翻閱該套繪本,故事如尋常童書題材,然而,若曾受家暴的兒童,每每從圖畫看出有過的經歷 —— 與社工打開心扉,說出心底話。

封面故事 相關報道:

繪本療瘉 | 在繪本重新找到愛 混沌世情下安撫大人細路心靈

繪本療瘉 | 屯門百好繪本士多如圖書館推廣閱讀 大人繪本迷:為自己閱讀

輔導經驗融入故事

臨牀心理學家梁秀華指出,外國少有關於家暴的童書,僅有的亦未必適合應用在輔導,遂萌起出版念頭,從團體輔導經驗與本地插畫師徐羨曾合作,創作一套五冊的繪本:故事環繞目睹家庭暴力的兒童經歷與心理掙扎,包括恐懼、易怒、對性別角色看法等;透過提問、對話、引導個案投入故事,引起思考、分享心聲以幫助輔導人員深入了解個案。「希望與故事有相近背景的小朋友可以投入,能夠identify(辨認)自己屬於哪一個角色、心情、處境,透過故事人物的行為,幫助自己解決、面對問題。」她續指,繪本作為治療的工具,讓受家暴的兒童及其家長,處理過去未為意的創傷,正確表達情緒,彼此均有療瘉效果。「不少家長未必知道子女的行為背後想表達些甚麼,只知道他們頑皮、麻煩,往往側重管教層面,想糾正其行為,卻忽略疏導情緒,理解其需要。」

從兒童角度看家暴

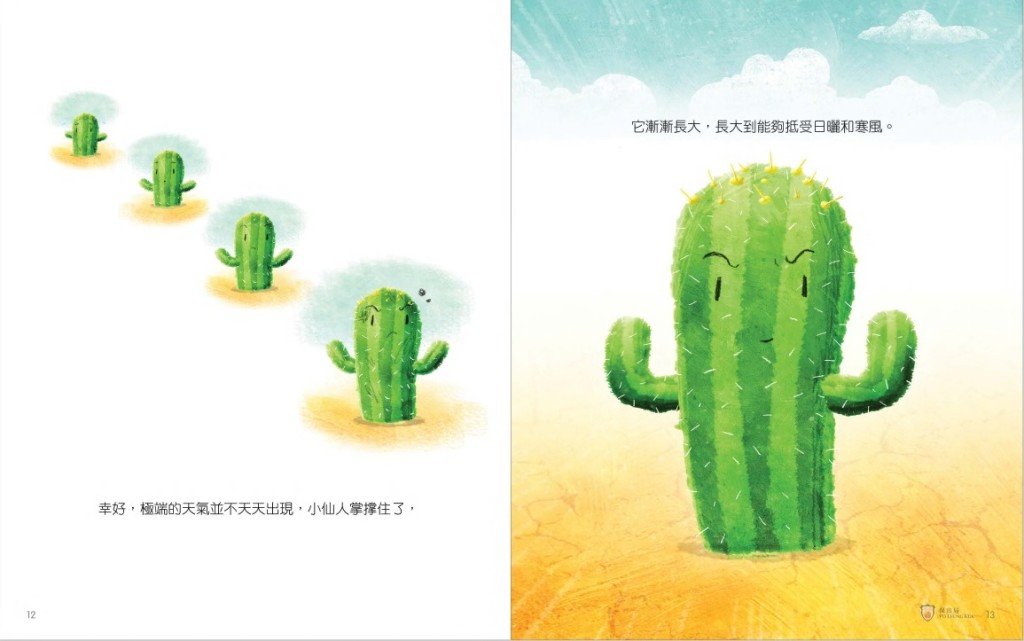

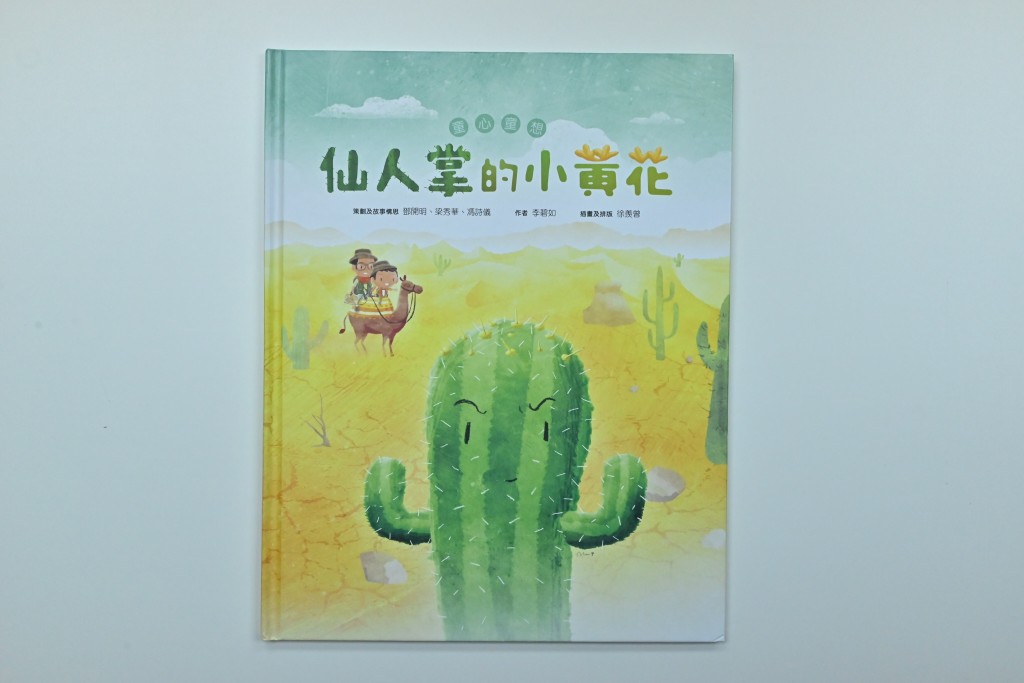

註冊社工吳可嘉補充,台灣以家暴為主題的繪本,很直白談家暴,與兒童共讀時,反而難以令他們談感受。「這套繪本用動物、精靈角色描述事件(家暴),能令孩子更有思考空間,代入其中分享感受。」其中一本《仙人掌的小黃花》,故事主軸談交友,主角仙人掌在成長過程面對不少困難,難以與人相處,恰似有家暴創傷的孩子,外界總覺得他們頑劣。 「家長讀過故事,便理解子女不是『曳』,相反,他們很辛苦。不少孩子分享,自己有同學像仙人掌,會打人,閱讀過程同時學習接納自己及他人多一點。」

吳可嘉續指,坊間不少幫助兒童認識、表達情緒的繪本,對有家暴創傷的兒童而言,僅只粗淺認識情緒表達,而這套為他們而設的繪本,透過代入角色生活化的經歷,更能體會個人心情的變化。「仙人掌對人不友善,源於想保護自己,畢竟,他的生活太困難,我們可嘗試用角色與孩子探討憤怒 —— 你覺得遭受傷害,怎樣可以安頓自己?表達不開心,是否像仙人掌對人發脾氣?有沒有其他選擇?」

讓孩子知道有選擇

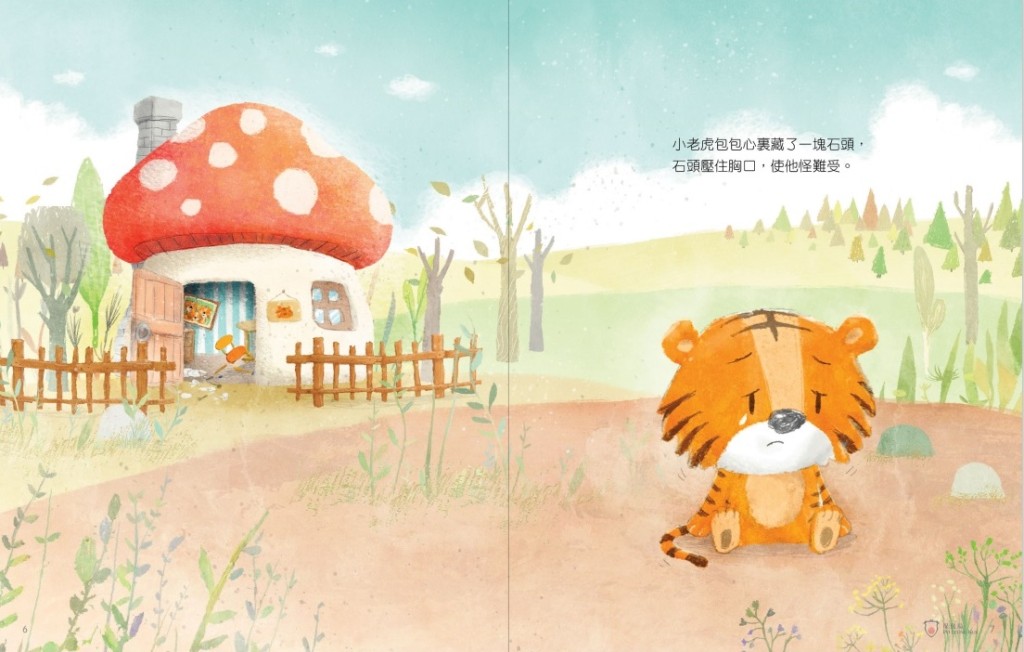

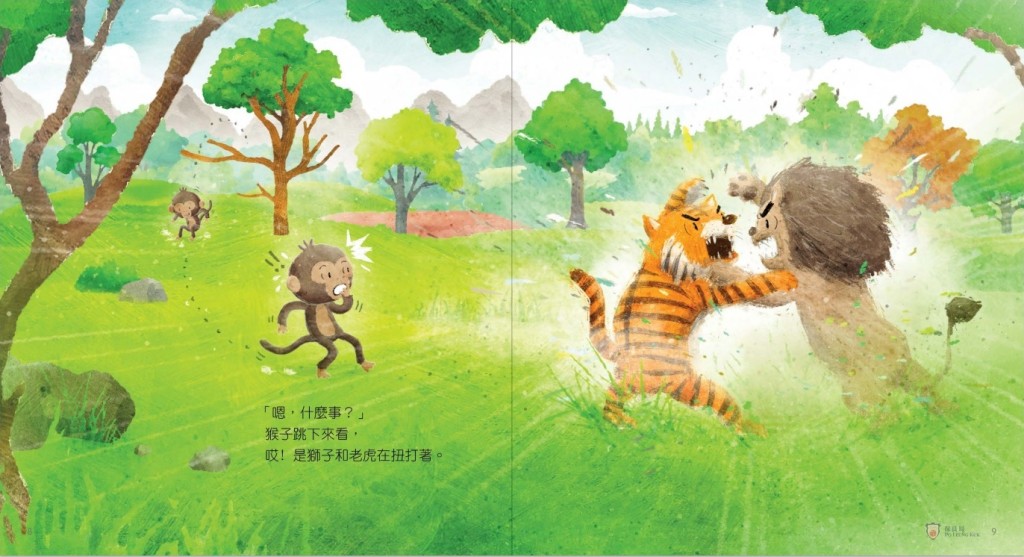

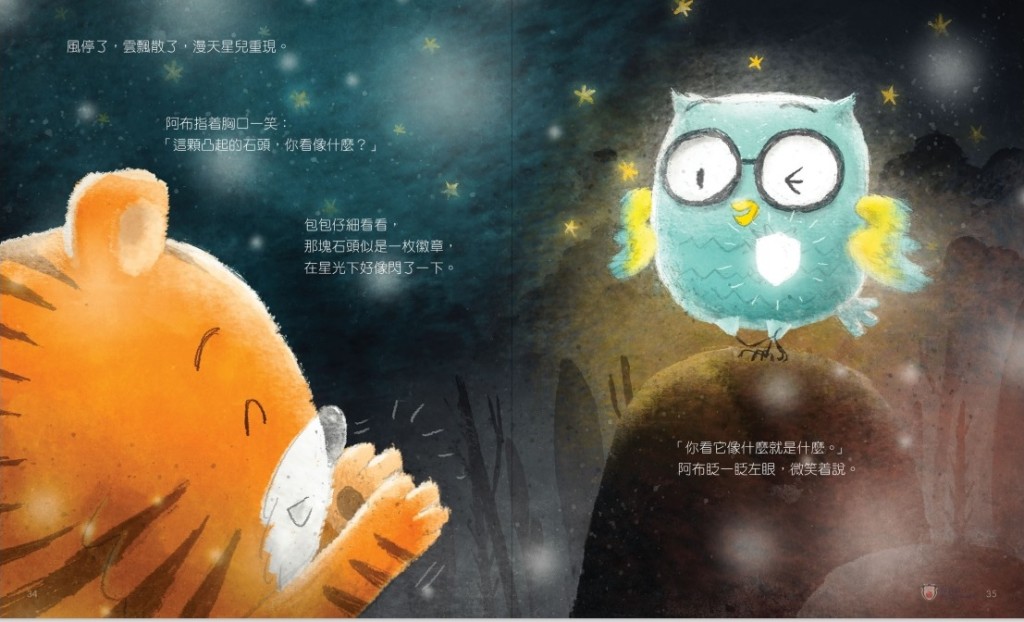

繪本內的圖畫沒有直接描寫暴力場面和內容,然而,箇中埋藏着的意象,曾目睹家暴的兒童,便有自身的投射:自己的家如繪本的畫面「破爛不堪」,便得跟媽媽匆匆躲藏庇護中心,如《小老虎包包的石頭》,小老虎離開一間「亂七八糟」的屋,不少孩子馬上聯想到「爸爸媽媽剛剛打完交」、「啲人係咪死咗」等。吳可嘉曾將此套繪本給普通兒童閱讀,他們不過看成有小動物打架而已。「面對過暴力衝突的兒童,很快投射到是父母打架的場面,以及小老虎的心情,自己也像有『石頭』壓在心上……」共讀過程,配合不同活動分享,有六歲的小朋友繪畫一個裂開的心,冀父母不要離婚。「我們沒有要求畫甚麼,他便畫心入面覺得不舒服的東西……在小組內的孩子,少有與人分享心事。」不過,當孩子首次分享後,接下來便更願意表達。「是給孩子更多選擇,可以怎表達自己。」

梁秀華表示,不少個案的孩子不喜與陌生人分享感受,甚至不懂表達自己情緒的方式,與輔導人員的交流,每每「起槓」,表現沒禮貌,像用另一種方式保護受傷的自己。「就像小仙人掌,他們過去都遇上不公平待遇、指摘……就用這種方式讓自己生存,如果我們再用強硬的方式管教,只會令關係愈來愈差。」而透過繪本情節,亦讓孩子有選擇,用哪種方式面對環境,而非現在這一套。

與小孩共讀同時療瘉自己

曾目睹父母的暴力場面,在孩子的心內,或許有不同疑問,甚至質疑自己當時的決定。「他們遇到危機會不知所措,裝作不知道?跟父母打架?報警救父母?」梁秀華指,繪本故事正讓孩子覺得有選擇,亦可為過去做過的釋懷。吳可嘉補充,《小老虎包包的石頭》中的貓頭鷹正是幫助主角包包的人,然而,現實生活中,父母同樣涉及家暴,令孩子難以尋找求助對象。「我們在小組內,會探討不同選擇,像老師?親戚?令孩子懂得尋求協助。」雖然家長不是參與小組活動,但她同樣跟對方講解故事:「從書中了解孩子在暴力場面下,會有不同反應,家長須提供一個安全環境給子女,要多接納其行為,畢竟,目睹暴力的孩子同樣不易過……有家長反映,自己童年時也如仙人掌。當家長(在書中)看到自己,亦較易接納子女現時的行為。」

雖說,每人對繪本的領悟各不同,但此繪本並沒有在圖書館上架,只用作輔導用途。梁秀華解釋,曾有個案的家長取書後,子女在家自行閱讀後感害怕,正是書中某些角色勾起昔日父親的影子。

「所以,用作輔導時共讀,能即時觀察孩子的反應,亦可以有平衡活動助他們安定下來。同時間,我們可以控制故事的推進,而不是讓孩子自行閱讀。」

當受過家暴創傷的孩子讀過繪本,將自己投射其中,如主角般慢慢走出陰霾,治療心中那個小傷口。梁秀華坦言,繪本設計有預設目標、效果,但也時刻提醒自己,孩子往往有其他領悟。「通常治

療的故事,我們都想灌輸正面的訊息,而非人生很慘淡。」

身為大人,與孩子從繪本走過不同創傷,可有個人的療瘉?吳可嘉笑道,首次閱讀時,也有眼濕濕,她翻開《小老虎包包的石頭》其中一頁如是說:「每個人或許有自己的童年創傷,我也有。傷口,可以留在心,不一定可以踢走,那種成長不愉快的經歷,到底成為自己一道傷痕,痊瘉了,成為個人練歷,成為今日的我,我們可以並存,但不再傷害到我了……」她喜歡的一頁,正是儼如明燈的貓頭鷹,在黑夜照亮無助的小老虎。

記者 :羅惠儀

攝影:黃頌偉