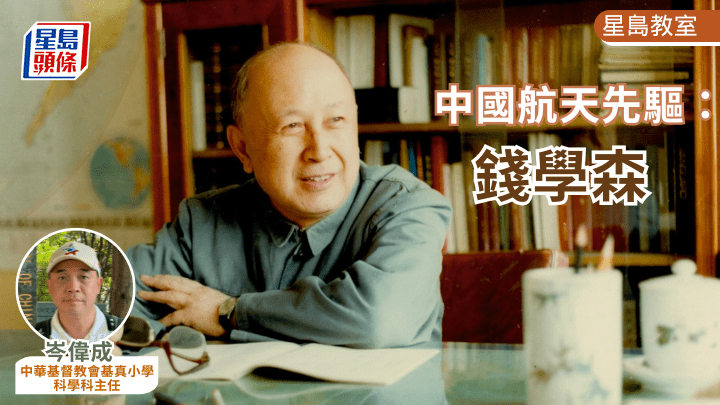

中國航天先驅:錢學森|星島教室

發佈時間:18:00 2025-11-19 HKT

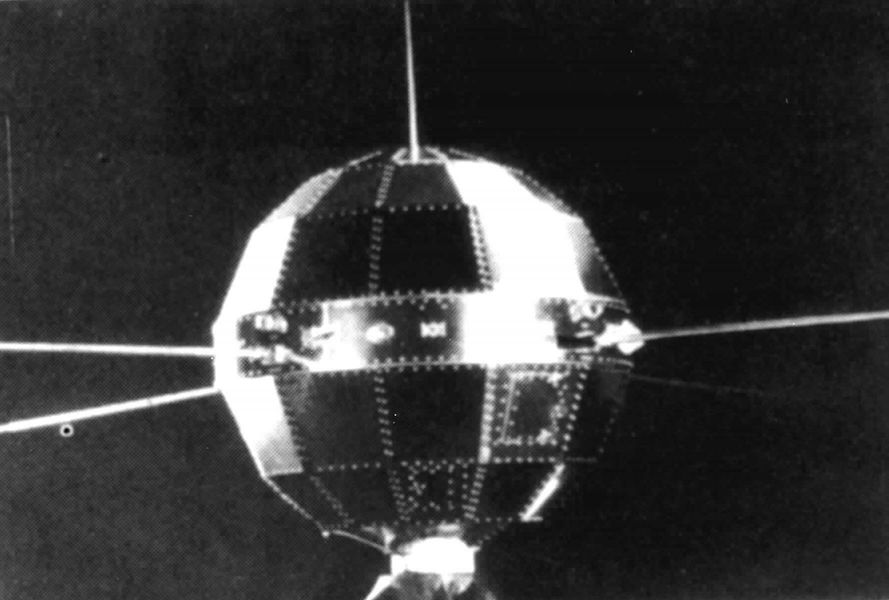

從第一顆人造衛星「東方紅一號」到現在,中國航天事業發展迅速,技術領先全球。50多年來,我國在運載火箭、載人航天、探月、導航,以及太空站建設等方面,取得了躍進式成就,這全都是奠基於「中國航天之父」——錢學森。

才華橫溢 火箭專家

錢學森在1911年於上海出生,小時候觀察自然事物時,總愛思考。就算是玩紙飛機都特別講究,總是研究摺出怎樣的外形,飛出甚麼角度,才能飛得準,飛得遠,埋藏着他對「空氣動力學」探索的心。

1932年上海發生「一二八事變」,眼看國家被日本人的飛機轟炸,錢學森痛心疾首,遂決定前赴美國研讀航空工程,走上了以科學報國之路。在美國加州理工學院留學期間,他成為著名科學家馮.卡門(Theodore von Kármán)的門生。為了探索科學的真理,錢學森沒有依照導師的指示去輕鬆完成論文,而是從頭開始,建構問題、分析計算、建立模型,一手一腳去尋找答案,完成論文。他每次從事研究,都恍如披荊斬棘,目的總是要走出一條路,但他並不怕困難。從開始搜集文獻資料,研究、分析、計算、求解,所有手稿都詳列得清清楚楚,並用牛皮紙袋好好封存起來,他的研究總是一絲不苟的。憑着錢學森的才華,他在美國很快就在火箭科學領域取得了驚人的成就。

報效祖國 5年回家路

雖然在美國擁有很高的地位和優渥的生活,但錢學森心裏無時無刻不想着祖國。他曾說:「我的事業在中國,成就在中國,歸宿在中國。」1949年新中國成立後,他興奮極了,立刻決定要回來用自己所學建設國家。然而,錢學森在第二次世界大戰期間,跟其導師馮.卡門曾參與了當時美國絕密的「曼哈頓工程」——導彈核武器的研製開發工作。對於美國,他是一個百年難得一見的天才科學家,因此當時美國政府不願意放錢學森回國,前前後後把他軟禁5年之久。

後來錢學森假裝寫了一封普通的家書,實際上卻將求救信寫在一小張香煙紙上,寄給在歐洲的親戚,最終輾轉交給中國政府。錢學森在美國受逼害的消息很快傳到國內,最終讓周恩來總理知道了他的處境。經過中國政府堅持不懈的外交努力,最終用11名被俘的美國飛行員作為交換。在1955年,錢學森終於衝破重重阻礙,回到了祖國懷抱。

「兩彈一星」功勛院士

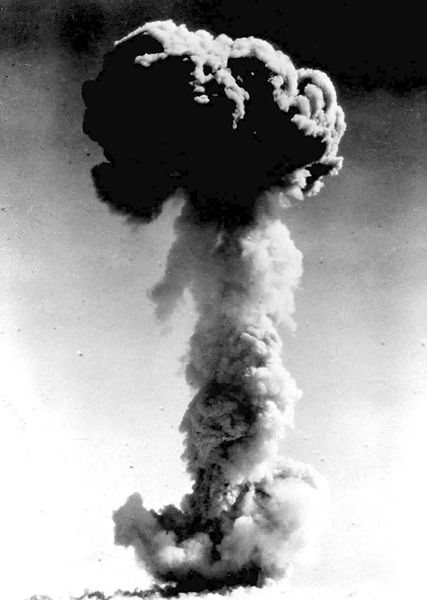

上世紀50年代中至80年代初,錢學森的主要精力集中於開創我國火箭、導彈和航天事業上。他領導一群科學家中的精英,在最艱辛的環境及有限的條件下努力拼搏,研製出我國自行開發的導彈和人造衛星,達到世界先進科技的水平。期間,錢學森與多名愛國科學家(如于敏、郭永懷、錢三強及鄧稼先等)共同付出極大貢獻,於1964及1967年先後成功研製原子彈和氫彈,並在1970年利用火箭技術把「東方紅一號」帶上太空,為國家立下了「兩彈一星」的里程碑。

由於錢學森回國效力,中國導彈、原子彈的研製發射至少向前推進了20年,因此他同時又被稱為「導彈之父」,現時我國「長征」運載火箭與及「東風」導彈系列,都是他為祖國帶來的成果。

冷知識BOX:「東風」導彈系列

「東風快遞,使命必達」不止是網絡上一個梗。在抗戰勝利80周年大閱兵時,我們可看見不同型號的「東風」系列導彈。

其中,「東風5C」洲際導彈發射前須注入數十噸液體燃料,過程長達2小時;而新型「東風61」洲際導彈則使用固體燃料,僅一輛卡車就能實現「停車即發射」。由於它們的射程達12000至15000公里,意味着它們的打擊範圍覆蓋全球任何一個角落。

歷史充電站

打破壟斷 自立自強

錢學森回國時,新中國正面臨「無圖紙、無設備、無人才」的困境,美國還斷言︰「中國人造不出導彈。」但在他帶領下,1966年「兩彈(核彈及導彈)結合」試驗成功,1970年「東方紅一號」升空,徹底打破了超級大國的核壟斷。這就是「兩彈一星」精神的起點:國家強大,便要自立自強!

本欄逢周一刊出,由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式,透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事,帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文:岑偉成 中華基督教會基真小學科學科主任

延伸閱讀:

地靈人傑——談浙江古今|星島教室

二十四節氣|「霜降」有甚麼傳統習俗?|星島教室

液態金屬:未來科技的變形金剛 背後原理是甚麼?丨星島教室