二十四節氣|「霜降」有甚麼傳統習俗?|星島教室

發佈時間:14:30 2025-11-06 HKT

霜降,是二十四節氣中的第十八個節氣,一般在每年10月23至24日之間,標誌着秋天的結束與冬天的開始。古人以「斗柄指向」劃分節氣,霜降即北斗星指向戌位之時。清初以「定氣法」為準,當太陽到達黃經210度,即為霜降。

恭謹之音

霜降對應古代音律中的「夷則」,屬羽音,象徵恭謹與禮節。古人認為聲音與天地相通,不同音律可影響人性與情緒。秋季屬「商音」,主殺伐,象徵收斂與清除煩惱。元代文人吳澄編著的《月令七十二候集解》將霜降分為「三候」:一候「豺乃祭獸」;二候「草木黃落」;三候「蟄蟲咸俯」,描繪出動植物在霜降時的自然反應,展現天地萬物的節奏與秩序。

收兵「打霜降」

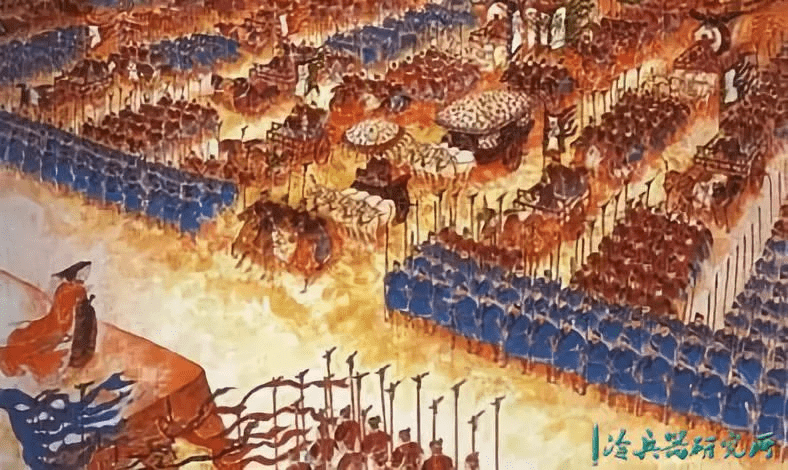

在清代以前,霜降這一天還流傳着一種鮮為人知但極具儀式感的風俗——隆重的收兵典禮。根據古代傳統,每年立春是軍隊開兵的日子,而霜降則被視為收兵的節點。因此,在霜降前夕,府、縣的總兵及武官們會整裝待發,身披盔甲,手持刀槍弓箭,由標兵引領,伴隨鼓樂聲,浩浩蕩蕩地從衙門出發,列隊前往旗幟飄揚的旗纛廟,舉行莊嚴的收兵儀式,祈求拔除厄運,保障天下太平安康。

到了霜降當日的黎明,武官們齊聚廟中,行三跪九叩首大禮,表達對天地神靈的敬意與感謝。禮成後,隊伍齊放空槍三響,隨後試鳴火炮,這一連串儀式被稱為「打霜降」。此時,聚集的百姓如潮湧般觀看這盛大場面,場面宏偉壯觀。相傳,武官們施放槍炮之後,掌管霜降的神靈便不敢輕易降霜,從而保護本地農作物免受霜害,確保豐收。

農民們則透過聆聽「打霜降」時槍聲的響亮程度,預測當年的農作物豐歉。槍聲洪亮者寓意來年風調雨順,收成豐盛;聲音若微弱,則被視為警示,提醒農民須加倍小心防範天災。這一古老習俗,不僅體現了人們對自然規律的敬畏,也反映出傳統社會中軍事、宗教與農業生活密不可分的緊密聯繫。

「打芋煲」食俗

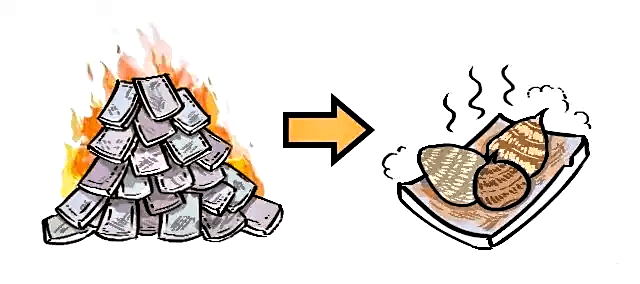

在廣西玉林,霜降這天的傳統飲食習慣十分有特色。當地居民早餐喜歡吃牛河炒粉,午餐或晚餐則常以牛肉炒蘿蔔、牛腩煲等熱氣食物補充能量,祈求冬天身體能夠暖和且健康。而廣東高明地區則有別具地方特色的「送芋鬼」習俗。居民會用瓦片堆砌成河內塔,塔內置入乾柴點燃,直到瓦片燒得通紅,利用燒紅的瓦片來加熱芋頭,這個過程稱為「打芋煲」。最後,燒紅的瓦片會被丟到村外,象徵「送走芋鬼」,借此驅邪避凶,祈求來年平安吉祥。

在台灣,霜降雖不及春節或清明那樣隆重,但民間仍十分重視養生和飲食調理。許多人會在霜降前後食用羊肉爐、薑母鴨等溫補料理,以驅除寒氣、增強體力。部分地區流傳「一年補透透,不如補霜降」的說法,強調秋末進補的重要。至於香港,雖然霜降期間罕見結霜,但市民依然感受到氣溫轉涼與秋燥的影響。此時,蓮藕花生豬骨湯、淮山栗子雞湯等滋補湯水廣受歡迎,能潤肺健脾,預防感冒和支氣管炎。

哲理反思

霜降作為秋季的最後一個節氣,不僅象徵萬物的收斂與蟄伏,更蘊含深厚的傳統價值。它寓意內省與沉澱,提醒人們在人生關鍵時刻學會收斂力量,為迎接新的挑戰和機遇做好準備。霜降期間的祭祀與習俗,如「寒衣節」的思念與關懷,更喚醒我們珍惜親情與人際關係,培養感恩與愛心。這些智慧不僅使我們與自然更加貼近,也促進個人與社會的和諧發展,成為連接過去與未來的重要文化傳承。

冷知識 BOX

「霜」談

1. 「霜」非從天而「降」

「霜降」一詞雖似指霜從天而降,實際卻是地面水氣在冷卻條件下凝結而成,而非真正的降霜現象。

2. 寒衣節與思念文化

霜降後是民間的「寒衣節」,人們會焚燒寒衣、紙衣,為逝去的親人送去禦寒衣物,寄託孝心與祝福。

3. 柿子成熟黃金時節

霜降前後正值柿子成熟時期,民間有「霜降吃柿子,不會流鼻涕」之說,認為柿子具有潤肺止咳的功效。

歷史充電站

霜打菊更香

霜降作為秋季的末節氣,氣溫漸冷,晨間霜覆草木,陽光柔和,為菊花盛放提供了理想環境。古語有「霜打菊更香」之說,意指霜降後菊花花瓣更加緊實,香氣越加濃郁。此時的菊花不僅景色迷人,還能入茶入膳,具有養生功效。登高望遠,層林染色,菊花點綴其間,與紅葉交織成絢麗畫面,展現深秋的詩情畫意,堪稱賞菊的絕佳時機。

本欄逢周一刊出,由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式,透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事,帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文:裘錦秋中學(屯門)中國歷史科老師張海倫、裘錦秋中學(屯門) 中文科老師張萍

延伸閱讀:

液態金屬:未來科技的變形金剛 背後原理是甚麼?丨星島教室

近代史丨巾幗豪傑宋慶齡 對國家有甚麼貢獻?與孫中山如何相識?丨星島教室

甚麼是宇宙速度?掌握星空之門的神奇密碼 太空旅行夢非遙不可及丨星島教室