走塑一周年垃圾徵費無期 檢視減廢政策成效|公民社會

發佈時間:14:00 2025-08-27 HKT

事件

「走塑令」首階段實施一周年

人物/ 持份者

- 環境及生態局、立法會

- 環境諮詢委員會

- 餐飲業

- 環保團體

- 市民

時間

- 2025年4月

地點

- 香港

背景認知

替代品多走塑成習慣

香港首階段「走塑令」實施已滿一年,旨在減少即棄塑膠產品的使用,推動香港邁向「無塑生活」。自2024年4月政策實施以來成效顯著,數據顯示,連鎖餐飲集團中超過80%的顧客主動拒絕外賣餐具,每年減少約6000萬套即棄塑膠流入堆填區,反映社會對環保理念的接受程度越趨提升。

政策的成功離不開市民與企業的廣泛參與。消費者自攜餐具的比例顯著上升,部分餐廳更將「無餐具」作為品牌特色,成功吸引了注重環保的顧客群。企業方面,不少企業亦糅合創新科技,例如外賣平台與港鐵合作推出的「可重用餐盒計劃」累計完成約2萬訂單,成功減少近3萬個即棄餐盒。此外,隨着甘蔗渣餐盒、竹纖維餐具等替代品的規模化生產及技術升級,生產成本持續下降,更多企業能夠輕鬆採用環保替代品,減少了經濟壓力,亦是「走塑」政策收效的關鍵因素。

相關文章:走塑|環保署推「非塑膠容器試驗計劃」 招募餐飲業界試用 逾千店舖率先參與

分類回收配套不足垃圾徵費難

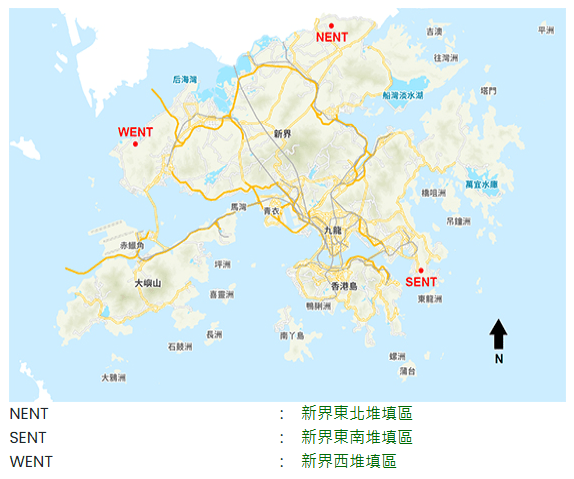

香港每日產生逾1.5萬噸固廢,其中七成仍流入堆填區,而三大現存堆填區的容量已逼近極限,預計會在未來數年相繼飽和,港府目標在2035年停止使用堆填區處理垃圾。但三度押後的垃圾徵費落實無期,垃圾無處填埋,反映本港在固體廢物管理上的深層矛盾。

香港垃圾徵費政策醞釀近20年,2021年通過立法,原定2024年實施,但因市民反對及配套不足,已無限期擱置。該政策以「污染者自付」為原則,要求市民購買指定垃圾袋棄置垃圾,旨在推動源頭減廢。然而,市民擔憂計劃增加家庭經濟負擔,及執行中對劏房、三無大廈等地區的監管困難,導致政策推行屢次延遲。另大部分市民對垃圾分類和回收的認識亦有限,回收物污染和錯誤分類仍是普遍問題,導致回收率僅為32%。

延伸閱讀:2024年十大港聞|垃圾徵費爭議聲中煞停

持份者觀點

事件分析

第2階段走塑按部就班

香港第2階段「走塑」政策旨在全面禁止包括外賣塑膠杯、餐盒及蓋在內的9類塑膠產品。儘管政策原定於2025年實施,但由於替代品的成熟度與社會接受情況仍需進一步評估,暫未設硬性時間表。現時局方正與大型連鎖餐飲集團合作測試替代品,重點評估清洗效率、密封性及耐高溫性能,以確保替代方案滿足實際需求。

要進一步推進「走塑」,仍然挑戰重重,其一是替代品技術與成本考量,特別是中小型餐飲店的經濟壓力;二是財政負擔,政策需更多依賴市場化機制以減輕公共資金壓力;三是市民習慣轉變,改變「即棄文化」需要長期的教育與宣傳推廣。政府應進一步鼓勵市民使用可重用餐具,亦可借鑒深圳「空杯減塑」計劃的成功經驗,通過折扣優惠降低市民參與門檻。

第二階段走塑|業界稱未有成熟替代品分隔湯麵 質疑用兩個盒裝「製造更多垃圾」

超級焚化爐轉廢為能

雖然垃圾徵廢「胎死腹中」,本港仍不斷尋求更具成本和環境效益的廢物處理方法。為減輕依賴堆填區的壓力,政府正推動「轉廢為能」設施。首座超級焚化爐「I•PARK1」將於2025年在石鼓洲外海投入運作,每日可處理3000公噸垃圾並產生電力,位於屯門的第二座焚化爐亦計劃於2030年代初啟用。然而,焚化爐只能處理部分垃圾,且運營成本高昂,每噸處理費達800港元,遠高於垃圾徵費的預估成本,這反映香港固廢管理的結構性困境:過度依賴末端處置,而源頭減量與資源化利用始終未能成為主流。

突破垃圾圍城多管齊下

焚化爐並非處理垃圾的靈丹妙藥,長遠仍需配合源頭減廢和回收措施,實行多管齊下的策略:

- 推動垃圾徵費:完善配套,如增加回收點、提升三無大廈及基層居民的支援,加強公眾教育和宣傳,解釋政策必要性及執行細節,爭取支持。

- 提高回收率:擴展「綠在區區」覆蓋範圍,完善智能回收系統,推動廚餘回收和商業回收,提升回收物清潔度和分流效率。

深圳「空杯減塑」計劃宣傳教育(圖片來源:深圳晚報)

深圳「空杯減塑」計劃宣傳教育(圖片來源:深圳晚報) - 發展循環經濟,共建「無廢灣區」:落實生產者責任制,減少過度包裝,鼓勵企業重用資源,並將廢紙、塑膠等低污染固廢運至大灣區再生廠,引入內地垃圾分類及智能監管技術;內地則可利用香港在環保金融、碳交易等領域的經驗,共同開發跨境固廢處理產業鏈,以降低處置成本。

重點關鍵字

#綠色社區 #綠色願景 #循環經濟 #轉廢為能 #走塑 #垃圾徵費 #生產者責任

文:小斯 圖:MTR、環境保護署、「空杯減塑」計劃、星島圖片庫

相關資料:

延伸閱讀:

啟德體育園推綠色經濟發展 引入微生物技術分解系統 每年轉200噸廢料

太平人語|打造回收基建 借鑑內地經驗 《施政報告》宜提全面環保規劃

相關文章: