彭志銘 出版界闖蕩三十年

更新時間:17:55 2018-08-09 HKT

發佈時間:03:00 2018-08-09 HKT

發佈時間:03:00 2018-08-09 HKT

上期寫了一篇《寫在書展後》的文章,找來今屆《香港書展》兩個年輕參展商「賽後檢討」,談及今天出版業、書業的事情,今期則訪問資深出版人──彭志銘,他的次文化堂,迄今已屹立本地出版界三十年了,從他的出版故事,反映出香港出版業的流金歲月。

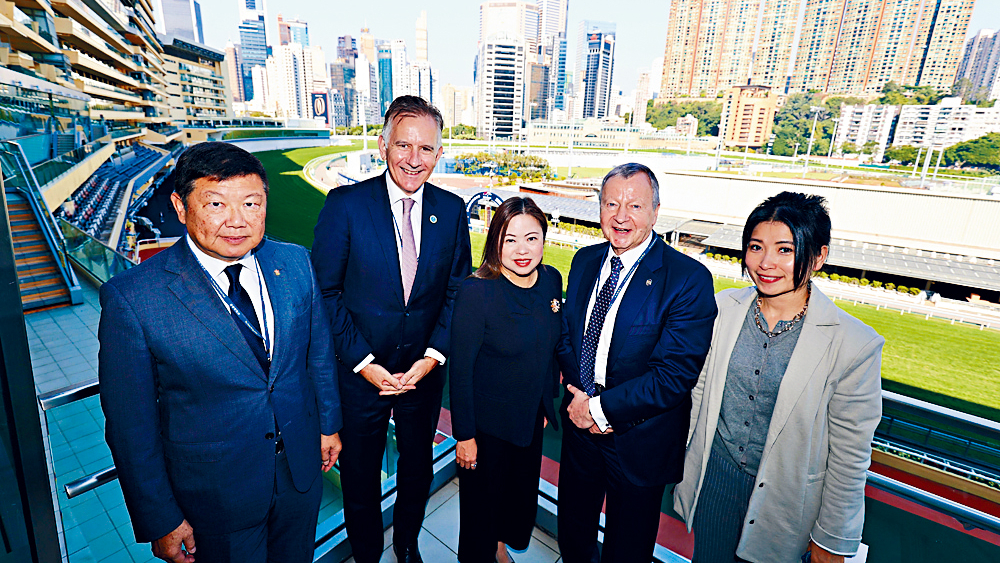

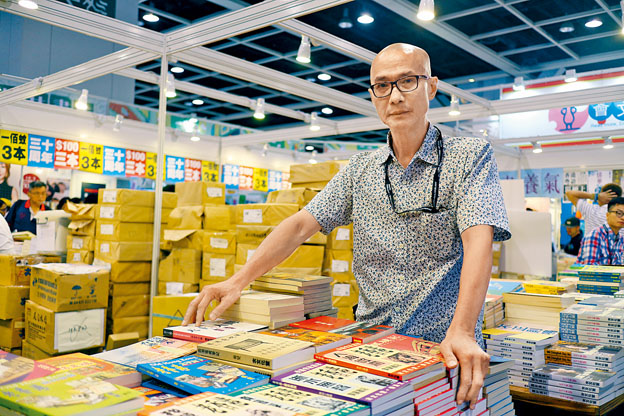

每年《香港書展》,我都會走到次文化堂攤位,跟講話風趣豪邁的彭志銘「吹吹水」,也是樂事。他的攤位每每得到作家名人友情「站崗」,好像劉天賜、陶傑、曾鈺成等等,其江湖地位可見一斑。

許多人知道彭志銘是次文化堂堂主,近年造型是光頭叔叔,身形精瘦,眼神銳利,笑容親切,意志堅定,卻未必清楚他辦出版前,曾在電影圈打滾十多年。話說喜愛攝影的他,在中四暑假加入嘉禾攝影組,為了全情投入,後來連學都不上了,「最初做『𡃁仔』,即甚麼都做。」他當過吳宇森補拍溫拿主演《追趕跑跳碰》(陳耀圻導演),還有吳執導作《大煞星與小妹頭》的場記,然後輾轉投靠劉家良,獲升至副導演,他稱自己是「劉家班」一員,後來參與曾志偉導演處子作《踢館》,擔任副導,也在羅維公司做過製片,面面俱圓。

他後來有感電影圈氣氛轉變,逐漸淡出這個行業,改以寫稿、「搵散錢」度日,碰巧《新時代》雜誌邀他特約製作版面,他開設《特別行正區》,內容古靈精怪無厘頭,敞開了他另一道創意大門──出版。「我有很多『橋』,但電影未必做得出來,但做出版,卻可以實踐這些念頭。」便於一九八八年跟幾位朋友合資二十萬元,辦起出版社,定調次文化,第一份出版物,是點題作《次文化》雙周刊,後來還有《漫畫讀物》、《武俠世紀》等雜誌,次文化堂便是這樣以出版雜誌起家。

彭志銘邊說邊翻箱倒櫳,把絕罕舊物找出來,少不了最富代表性的《次文化》,揭揭看看,書中不僅載錄了當年藝文焦點,還勾起許多人集體回憶,偶見彭志銘年輕時的照片,烏髮帥哥一名。可否贈送一二冊珍藏珍藏?他耍手擰頭,「我都是只得一份。」第一期就以余慕蓮做封面,他們把她最美一面拍出來,成為一時佳話。再翻看其他期數,既有黃玉郎出獄後獨家報道,也有溫拿阿強專訪,「人人訪問阿倫、阿B,我們偏偏訪問阿強。」亦有艷星專題,狄娜、邵音音、李香琴、胡錦、艾蒂、黎灼灼、劉亮華等等,統統羅列,當中也分騷星脫星──話明「次文化」,在當年當然走得前。「總之人家不做我們做。」作者群人才濟濟,吳昊、袁建滔、盧子英、林紀陶、梁家輝等等,不同界別,個個精英。《次文化》曾從雙周刊過渡為月刊,約共出版二十期。

愛看也愛畫漫畫的彭志銘,亦賞識有「香港獨立漫畫之父」美譽的利志達,合作推出漫畫《黑俠》,習武的彭志銘,原來當時擺出武打架勢,利志達將之記下,畫成畫面構圖。他還曾聘請林祥焜,度好橋,計畫推出女黑俠漫畫,惜最終未能成事。現已成為著名作家的喬靖夫,首本著作也是次文化堂出品,舊名《詭異十二》,署名周易,一九九三年出版,直至數年前重新出版,新稱《詭異十二章》,正式以喬靖夫為作者名字。

次文化堂從一開始便定位為香港人的出版社,但「香港人」的意識形態,卻隨時代轉變,「從前香港人愛吃喝玩樂、風花雪月,現在大家多關心社會和本土文化。」次文化堂也經歷不同變化,彭志銘苦笑起來,說從出版雜誌,到書籍和漫畫,一直蝕錢一直捱,「沒有好景過」,也曾有停辦的念頭,後因出版了一些受歡迎的書籍,包括文化掌故、粵語正字、政治人物笑話等等,關關難過關關過,而次文化堂的敢言作風,逐漸建立起來,最為人津津樂道,「很多人覺得我們很政治,其實那些多是笑話書,諷刺政治人物的笑話,世界各地皆有啊。」他參加《香港書展》多年,見證出版市場波動起伏,又稱「這個年紀隨時收山」,但難做不代表沒得做,出書賣書仍堅持。「如果書你不Keep,過眼雲煙。」

問到本地出版界的前景,這位老行尊不表樂觀,但坦言作為出版社,推出每一個當下應該出版的作品,保育本土歷史文化,他覺得已經足夠,後來的事,讓後來的人接手好了。正在着手寫甚麼?「香港語。」在他那個書滿之患的辦公室,東歪西倒的堆疊大量語言學的書,「粵語研究還有很多角度沒有人探討過。」還有上世紀六十年代懷舊玩具、遊戲等等,這些已經消失了,或正在消失的文化,他都想靠一雙手、一支筆,統統記下來,「如果我們這一代人不做,就沒有人做了。」

文、圖:黃子翔

每年《香港書展》,我都會走到次文化堂攤位,跟講話風趣豪邁的彭志銘「吹吹水」,也是樂事。他的攤位每每得到作家名人友情「站崗」,好像劉天賜、陶傑、曾鈺成等等,其江湖地位可見一斑。

許多人知道彭志銘是次文化堂堂主,近年造型是光頭叔叔,身形精瘦,眼神銳利,笑容親切,意志堅定,卻未必清楚他辦出版前,曾在電影圈打滾十多年。話說喜愛攝影的他,在中四暑假加入嘉禾攝影組,為了全情投入,後來連學都不上了,「最初做『𡃁仔』,即甚麼都做。」他當過吳宇森補拍溫拿主演《追趕跑跳碰》(陳耀圻導演),還有吳執導作《大煞星與小妹頭》的場記,然後輾轉投靠劉家良,獲升至副導演,他稱自己是「劉家班」一員,後來參與曾志偉導演處子作《踢館》,擔任副導,也在羅維公司做過製片,面面俱圓。

他後來有感電影圈氣氛轉變,逐漸淡出這個行業,改以寫稿、「搵散錢」度日,碰巧《新時代》雜誌邀他特約製作版面,他開設《特別行正區》,內容古靈精怪無厘頭,敞開了他另一道創意大門──出版。「我有很多『橋』,但電影未必做得出來,但做出版,卻可以實踐這些念頭。」便於一九八八年跟幾位朋友合資二十萬元,辦起出版社,定調次文化,第一份出版物,是點題作《次文化》雙周刊,後來還有《漫畫讀物》、《武俠世紀》等雜誌,次文化堂便是這樣以出版雜誌起家。

彭志銘邊說邊翻箱倒櫳,把絕罕舊物找出來,少不了最富代表性的《次文化》,揭揭看看,書中不僅載錄了當年藝文焦點,還勾起許多人集體回憶,偶見彭志銘年輕時的照片,烏髮帥哥一名。可否贈送一二冊珍藏珍藏?他耍手擰頭,「我都是只得一份。」第一期就以余慕蓮做封面,他們把她最美一面拍出來,成為一時佳話。再翻看其他期數,既有黃玉郎出獄後獨家報道,也有溫拿阿強專訪,「人人訪問阿倫、阿B,我們偏偏訪問阿強。」亦有艷星專題,狄娜、邵音音、李香琴、胡錦、艾蒂、黎灼灼、劉亮華等等,統統羅列,當中也分騷星脫星──話明「次文化」,在當年當然走得前。「總之人家不做我們做。」作者群人才濟濟,吳昊、袁建滔、盧子英、林紀陶、梁家輝等等,不同界別,個個精英。《次文化》曾從雙周刊過渡為月刊,約共出版二十期。

愛看也愛畫漫畫的彭志銘,亦賞識有「香港獨立漫畫之父」美譽的利志達,合作推出漫畫《黑俠》,習武的彭志銘,原來當時擺出武打架勢,利志達將之記下,畫成畫面構圖。他還曾聘請林祥焜,度好橋,計畫推出女黑俠漫畫,惜最終未能成事。現已成為著名作家的喬靖夫,首本著作也是次文化堂出品,舊名《詭異十二》,署名周易,一九九三年出版,直至數年前重新出版,新稱《詭異十二章》,正式以喬靖夫為作者名字。

次文化堂從一開始便定位為香港人的出版社,但「香港人」的意識形態,卻隨時代轉變,「從前香港人愛吃喝玩樂、風花雪月,現在大家多關心社會和本土文化。」次文化堂也經歷不同變化,彭志銘苦笑起來,說從出版雜誌,到書籍和漫畫,一直蝕錢一直捱,「沒有好景過」,也曾有停辦的念頭,後因出版了一些受歡迎的書籍,包括文化掌故、粵語正字、政治人物笑話等等,關關難過關關過,而次文化堂的敢言作風,逐漸建立起來,最為人津津樂道,「很多人覺得我們很政治,其實那些多是笑話書,諷刺政治人物的笑話,世界各地皆有啊。」他參加《香港書展》多年,見證出版市場波動起伏,又稱「這個年紀隨時收山」,但難做不代表沒得做,出書賣書仍堅持。「如果書你不Keep,過眼雲煙。」

問到本地出版界的前景,這位老行尊不表樂觀,但坦言作為出版社,推出每一個當下應該出版的作品,保育本土歷史文化,他覺得已經足夠,後來的事,讓後來的人接手好了。正在着手寫甚麼?「香港語。」在他那個書滿之患的辦公室,東歪西倒的堆疊大量語言學的書,「粵語研究還有很多角度沒有人探討過。」還有上世紀六十年代懷舊玩具、遊戲等等,這些已經消失了,或正在消失的文化,他都想靠一雙手、一支筆,統統記下來,「如果我們這一代人不做,就沒有人做了。」

文、圖:黃子翔