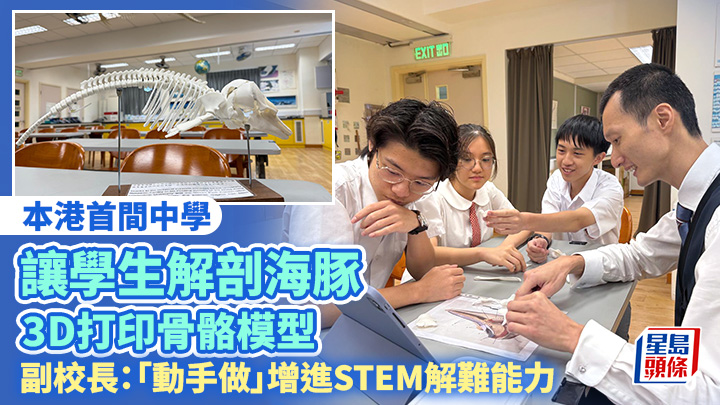

本港首間中學讓學生解剖海豚 3D打印骨骼模型 副校長:「動手做」增進STEM解難能力

發佈時間:12:50 2025-07-04 HKT

學界越來越重視可持續發展,為讓學生親身了解生物和環境保育的關係,體驗生態研究,保良局羅氏基金中學自5年前起推行有關海豚的研究項目,讓學生解剖海豚屍體、分析其死因,並利用3D打印技術複製海豚骨骼模型,更成為本港首間讓學生解剖海豚和複製海豚骨骼的學校。該校副校長梁永健接受本報專訪時表示,學生參與項目時亦能「動手做」,增進STEM方面的解難能力。

學生冀修讀環保學科

中華白海豚是香港水域的標誌性物種,但其生存正面臨嚴峻的挑戰。據統計,香港水域的中華白海豚數量由2003年的158條,銳減至2020年的37條,主要死因包括棲息地喪失、海洋污染及船隻撞擊等。有見及此,保良局羅氏基金中學於2020年啟動一項為期5年的研究項目,讓學生通過解剖海豚屍體、分析其死因,並利用3D打印技術複製海豚骨骼模型,全方位探討環境問題。歷時5年,參與項目的學生終於在今年3月完成海豚骨骼的複製品。

參與項目的學生在海洋公園保育基金專家的帶領下,親身參與解剖海豚。中五生蘇啟睿憶述,「解剖過程中,我們發現許多海豚是死於船隻螺旋槳的創傷,讓我意識到人類活動對海洋生物的威脅。」由於海豚屍體散發出強烈氣味,他指自己甚至因「魚市場加芝士」般的臭味而被家人「嫌棄」,但也讓他體會到科研工作的艱辛。

最初,學生嘗試用紙黏土複製骨骼,但難以精準還原複雜的頭骨結構。後來,在理大的協助下,他們轉用3D掃描和打印技術,成功製作出高精度的骨骼模型。中五生黃梓浩表示,「整個過程讓我們學會如何將科技應用於生態研究上,也理解了團隊合作的重要性。」

該校副校長梁永健表示,項目的核心目標是培養學生的科學探究能力和對環境責任感,他提到學校的學生於初中科學科課程已有基本的研究基礎,並逐步掌握研究技能。在過程中不但是學生學到知識,自己也通過學生學到拼砌骨骼的方法,並與他們建立亦師亦友的關係。

梁永健續指,這並非單純的課堂實驗,而是真實的科學實踐,學生參與項目時能「動手做」,增進STEM方面的解難能力。蘇啟睿及黃梓浩均指,參與研究啟發他們對自然生態的認識及責任感,期望未來修讀環境保育的學科。

記者 佘丹薇