本港首间中学让学生解剖海豚 3D打印骨骼模型 副校长:「动手做」增进STEM解难能力

发布时间:12:50 2025-07-04 HKT

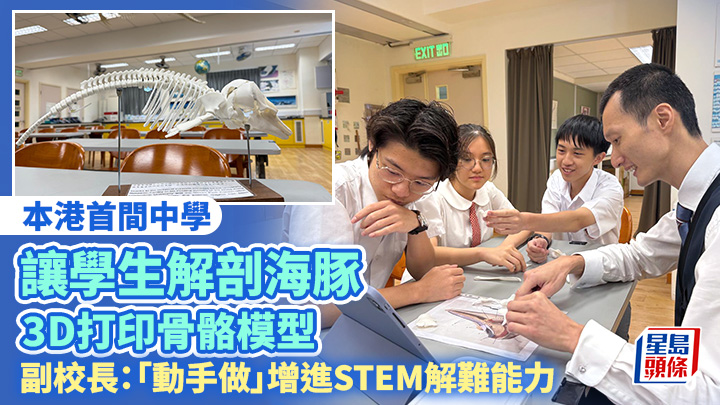

学界越来越重视可持续发展,为让学生亲身了解生物和环境保育的关系,体验生态研究,保良局罗氏基金中学自5年前起推行有关海豚的研究项目,让学生解剖海豚尸体、分析其死因,并利用3D打印技术复制海豚骨骼模型,更成为本港首间让学生解剖海豚和复制海豚骨骼的学校。该校副校长梁永健接受本报专访时表示,学生参与项目时亦能「动手做」,增进STEM方面的解难能力。

学生冀修读环保学科

中华白海豚是香港水域的标志性物种,但其生存正面临严峻的挑战。据统计,香港水域的中华白海豚数量由2003年的158条,锐减至2020年的37条,主要死因包括栖息地丧失、海洋污染及船只撞击等。有见及此,保良局罗氏基金中学于2020年启动一项为期5年的研究项目,让学生通过解剖海豚尸体、分析其死因,并利用3D打印技术复制海豚骨骼模型,全方位探讨环境问题。历时5年,参与项目的学生终于在今年3月完成海豚骨骼的复制品。

参与项目的学生在海洋公园保育基金专家的带领下,亲身参与解剖海豚。中五生苏启睿忆述,「解剖过程中,我们发现许多海豚是死于船只螺旋桨的创伤,让我意识到人类活动对海洋生物的威胁。」由于海豚尸体散发出强烈气味,他指自己甚至因「鱼市场加芝士」般的臭味而被家人「嫌弃」,但也让他体会到科研工作的艰辛。

最初,学生尝试用纸黏土复制骨骼,但难以精准还原复杂的头骨结构。后来,在理大的协助下,他们转用3D扫描和打印技术,成功制作出高精度的骨骼模型。中五生黄梓浩表示,「整个过程让我们学会如何将科技应用于生态研究上,也理解了团队合作的重要性。」

该校副校长梁永健表示,项目的核心目标是培养学生的科学探究能力和对环境责任感,他提到学校的学生于初中科学科课程已有基本的研究基础,并逐步掌握研究技能。在过程中不但是学生学到知识,自己也通过学生学到拼砌骨骼的方法,并与他们建立亦师亦友的关系。

梁永健续指,这并非单纯的课堂实验,而是真实的科学实践,学生参与项目时能「动手做」,增进STEM方面的解难能力。苏启睿及黄梓浩均指,参与研究启发他们对自然生态的认识及责任感,期望未来修读环境保育的学科。

记者 佘丹薇