8遙距醫療平台自訂服務條款避責

發佈時間:03:00 2025-08-20 HKT

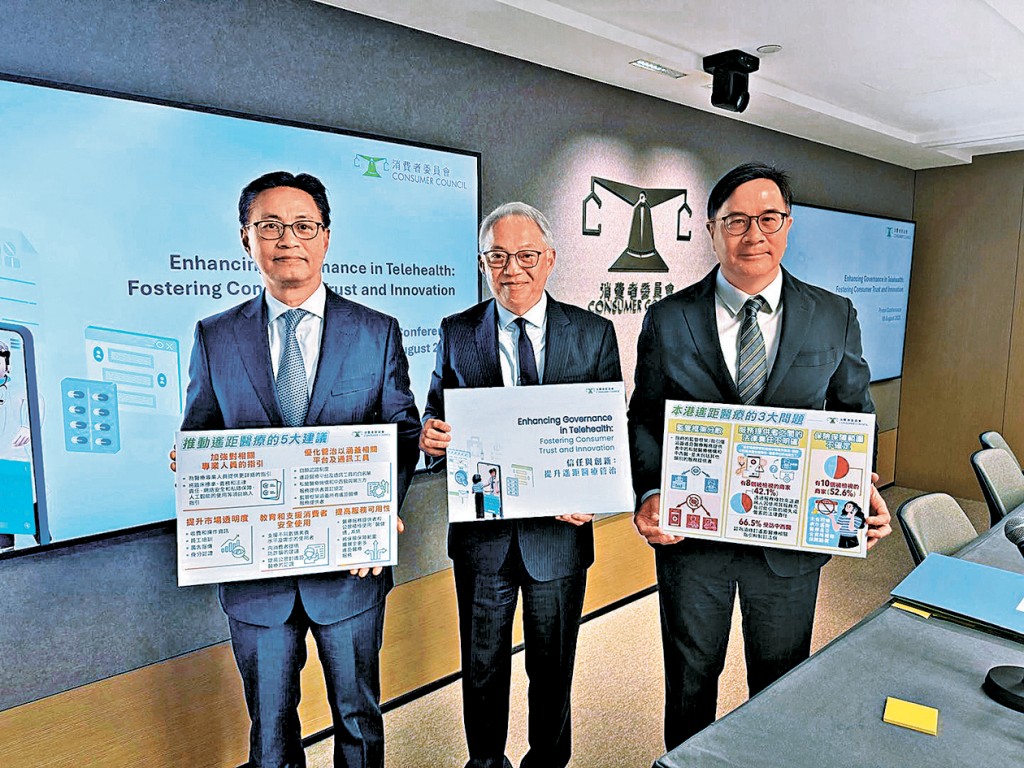

遙距醫療在本港經歷新冠疫情後變得更為普及,不少網上診症平台亦應運而生。不過消委會研究發現,市面上的遙距醫療監管框架分散,目前僅私營醫療機構、中西醫受到相關監管框架或指引規管,由保險公司等營運的平台未受專門機構監管。且服務提供者之間的法律責任並不明確,其中8個平台更透過訂立服務條款,迴避病人因使用服務而導致的損失或傷害的法律責任。消委會提出5大建議,認為有需要將遙距醫療納入現有的醫療體系及完善監管框架。

消委會去年在5至10月期間,分別針對消費者、服務提供者等多個層面,成功以問卷訪問840名消費者、833名中西醫,及14個遙距醫療服務商;並檢視19個遙距醫療服務提供者的官網及宣傳資料進行研究。結果發現,雖然遙距醫療服務或涉及多個類別的服務提供者,除平台、中西醫、私營醫療機構外,藥劑師、藥物送遞者等亦包括在內,惟目前的規管只覆蓋私營醫療機構和中西醫,針對非私營醫療機構,包括由保險公司營運的平台缺乏專門機構監管。且因平台在網上運作,並不受以「處所為本」的《私營醫療機構條例》(第633章)和相關指引約束,而是依靠規管中西醫的道德規範指引,包括要求遙距醫療醫護水準與當面診症相同。

惟消委會在檢視19個商家資料後,發現有4個商戶聲稱提供的服務並非「用於診斷」或「被視為提供診斷或治療」,但其服務內容卻可能包括簽發醫學證明書、處方藥物等。另有8個商家透過訂立服務條款,迴避因病人使用其服務而可能引致的損失或傷害所帶來的法律責任;其中1個更聲稱不會承擔由系統故障所造成的經濟損失責任。消委會指出,有平台的服務條款更列明,用戶應充分明白視頻問診「存在一定的局限性」,且應同意建議「僅供參考」,不能視作診斷,更謂「由此可能引發的任何負面影響甚至損失由用戶自行負責,平台不予以負責」。

指領藥免身份證明或現錯誤

另外,一個網上平台聲稱能提供文字診斷,其網站亦列出「體重管理」和「治療三高」的部分,個案目前已由衞生署轉介予醫委會作跟進。消委會消費保障政策、商營手法及申訴小組主席余承章表示,「文字診斷」存在隱憂,因不論是病人或醫生身份均存疑;且今次調查亦發現有10個商家使用第三方平台提供遙距醫療服務,惟當中僅4個認為平台已具備相關認證,「3個商家更指,病人利用送遞服務取藥時,不需要出示身份證明,均可能出現藥物錯誤送遞的問題」。

消委會主席陳錦榮建議,政府可透過與專業醫療機構合作,優化管治及提升遙距醫療市場透明度,包括了解醫療專業人員提供相關服務的經驗和憂慮,並為他們提供更詳細的指引,且應涵蓋所有遙距醫療服務提供者。政府亦可鼓勵業界建立自願認證機制,確保平台和通訊工具符合數據安全和私隱保障要求;相關行業組織建立白名單,並列出符合相關標準和要求等。