引北水六年交投14萬億 港股乘潮漲監管棘手

更新時間:02:38 2020-11-19 HKT

發佈時間:03:00 2020-11-19 HKT

發佈時間:03:00 2020-11-19 HKT

(星島日報報道)「水能載舟,亦能覆舟」,被稱為引入「北水」的滬港通剛慶祝六周年紀念,滬深港通期間合共為港股合共帶來近14萬億元的交投,這股百年一遇的「洪水」,雖令港股水漲船高,但滔滔浪裏卻夾雜着碎沙雜物,令香港股市變得混濁,如跨境操控股市、新股財務造假、微訊女炒股群組等,都為香港市場監管帶來深遠影響!

滬港通推出後成效良好,促進中港資金互聯互通,帶動股市交投,故在2016年12月順理成章「添食」,擴展至深圳,成為深港通。雖然滬深港通至今只限二手市場,期待已久的「新股通」遲遲未能展開,但成效已是相當超卓。據港交所統計,截至今年11月10日,透過滬深股通的南水(北向)資金,總成交金額達36.9萬億元人民幣,累計淨流入有1.12萬億元人民幣;至於北水(南向)港股通總成交金額達13.7萬億港元,累計淨流入有1.62萬億港元。

「北水」帶動港股交投暢旺,新股集資額亦受惠,由2015年至2019年期間,香港有四次奪得新股「集資王」,成為全球新股集資金額最大的地方,僅2017年跌至季軍位置。至於港股總市值,由滬港通開通日的25.3萬億元,六年之後已升至45.6萬億元,有多達八成的增幅。

滔滔不絕的「北水」,把彈丸之地的香港充脹,但後遺症亦有不少。在環球金融市場當中,內地股市屬後起之秀,市場散戶眾多,投機風氣旺盛。內地市場盛行「微信女」騙局,即是騙徒開設假的社交媒體帳戶,誘騙股民買入股價早已炒高的細價股,讓幕後人士出貨圖利。

按照滬深港通機制,很多細價股已在「北水」投資範圍剔除,但隨著中港兩地股市加強融合,一股「微信女」的歪風近年也難免吹到香港。

「微信女」來到香港通常入鄉隨俗,由微信改為港人常用的WhatsApp、facebook等國際網絡平台,而且騙徒的假帳戶,也不再是千篇一律使用美女頭像,有時會盜用香港著名股評家的身分,欺騙手法本地化,小股民防不勝防。

除了社交媒體「山埃」貼士大流行之外,很多股價操控活動在內地進行,亦屬公開秘密。莊家透過網上證券服務,將目標港股舞上推落,而本港監管機構往往鞭長莫及。雖然中港兩地證監會早已簽署了諒解備忘錄,協調跨境執法工作,但隨著滬深港通的資金流量不斷增加,本港監管機構需要跟進的對象,亦遍布全國各地,如何進行有效的跨境監管,相信當局仍要大傷腦筋。

內地股市作為新興市場,股民「勇」字行頭,只要股份有迷人概念,股價往往炒至不合理水平。在「北水」大舉南下之後,股價大幅波動已經不限於細價股,就以即將染藍的美團(3690)為例,股價由今年3月中的70.1元低位,暴升至今個月上旬的338.2元高位,升幅接近四倍,以一隻市值曾逼近二萬億元的重磅股來說,可說相當驚人。即使現時股價稍為回落至300元,市盈率也超過六百倍。這種把當紅股炒至數百倍市盈率的手法,與大牛市階段的A股市場可謂一脈相承。

隨著「北水」不斷湧入,股份能否納入滬深港通機制,便日益重要,但兩地監管機構有時欠缺共識,或會令市場無所適從,從同股不同權事件,便可見一斑。原則上,恒生綜合大、中型股指數成分股,以及「A+H」兩地上市股份均可以納入滬港通,可是在2018年7月,當時剛上市的同股不同權股份小米(1810),雖然獲火速納入相關指數,但卻突然被滬深交易所「落閘」,無法按慣例納入滬深港通的南向投資範圍,令市場大吃一驚,要到2019年10月底,才以非同權股份的身分納入滬深港通,事件反映兩地監管機構欠缺共識。至於阿里巴巴(9988)等第二上市股份,以及未有收入的生物科技股(B股),何時能納入滬深港通,仍屬未知之數。

正所謂「水能載舟 亦能覆舟」,滬深港通的「北水」能否造福市場,除了要看水源是否充足以外,監管方針能否配合,亦是重要關鍵。

滬港通推出後成效良好,促進中港資金互聯互通,帶動股市交投,故在2016年12月順理成章「添食」,擴展至深圳,成為深港通。雖然滬深港通至今只限二手市場,期待已久的「新股通」遲遲未能展開,但成效已是相當超卓。據港交所統計,截至今年11月10日,透過滬深股通的南水(北向)資金,總成交金額達36.9萬億元人民幣,累計淨流入有1.12萬億元人民幣;至於北水(南向)港股通總成交金額達13.7萬億港元,累計淨流入有1.62萬億港元。

「北水」帶動港股交投暢旺,新股集資額亦受惠,由2015年至2019年期間,香港有四次奪得新股「集資王」,成為全球新股集資金額最大的地方,僅2017年跌至季軍位置。至於港股總市值,由滬港通開通日的25.3萬億元,六年之後已升至45.6萬億元,有多達八成的增幅。

滔滔不絕的「北水」,把彈丸之地的香港充脹,但後遺症亦有不少。在環球金融市場當中,內地股市屬後起之秀,市場散戶眾多,投機風氣旺盛。內地市場盛行「微信女」騙局,即是騙徒開設假的社交媒體帳戶,誘騙股民買入股價早已炒高的細價股,讓幕後人士出貨圖利。

按照滬深港通機制,很多細價股已在「北水」投資範圍剔除,但隨著中港兩地股市加強融合,一股「微信女」的歪風近年也難免吹到香港。

「微信女」來到香港通常入鄉隨俗,由微信改為港人常用的WhatsApp、facebook等國際網絡平台,而且騙徒的假帳戶,也不再是千篇一律使用美女頭像,有時會盜用香港著名股評家的身分,欺騙手法本地化,小股民防不勝防。

除了社交媒體「山埃」貼士大流行之外,很多股價操控活動在內地進行,亦屬公開秘密。莊家透過網上證券服務,將目標港股舞上推落,而本港監管機構往往鞭長莫及。雖然中港兩地證監會早已簽署了諒解備忘錄,協調跨境執法工作,但隨著滬深港通的資金流量不斷增加,本港監管機構需要跟進的對象,亦遍布全國各地,如何進行有效的跨境監管,相信當局仍要大傷腦筋。

內地股市作為新興市場,股民「勇」字行頭,只要股份有迷人概念,股價往往炒至不合理水平。在「北水」大舉南下之後,股價大幅波動已經不限於細價股,就以即將染藍的美團(3690)為例,股價由今年3月中的70.1元低位,暴升至今個月上旬的338.2元高位,升幅接近四倍,以一隻市值曾逼近二萬億元的重磅股來說,可說相當驚人。即使現時股價稍為回落至300元,市盈率也超過六百倍。這種把當紅股炒至數百倍市盈率的手法,與大牛市階段的A股市場可謂一脈相承。

隨著「北水」不斷湧入,股份能否納入滬深港通機制,便日益重要,但兩地監管機構有時欠缺共識,或會令市場無所適從,從同股不同權事件,便可見一斑。原則上,恒生綜合大、中型股指數成分股,以及「A+H」兩地上市股份均可以納入滬港通,可是在2018年7月,當時剛上市的同股不同權股份小米(1810),雖然獲火速納入相關指數,但卻突然被滬深交易所「落閘」,無法按慣例納入滬深港通的南向投資範圍,令市場大吃一驚,要到2019年10月底,才以非同權股份的身分納入滬深港通,事件反映兩地監管機構欠缺共識。至於阿里巴巴(9988)等第二上市股份,以及未有收入的生物科技股(B股),何時能納入滬深港通,仍屬未知之數。

正所謂「水能載舟 亦能覆舟」,滬深港通的「北水」能否造福市場,除了要看水源是否充足以外,監管方針能否配合,亦是重要關鍵。

最Hit

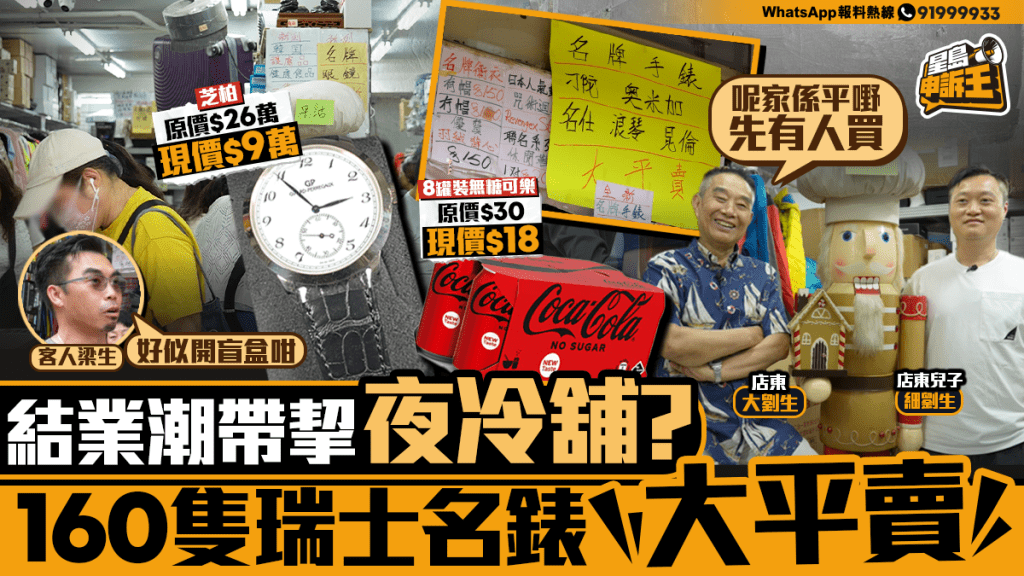

星島申訴王|結業潮帶挈夜冷舖?160隻瑞士名錶大平賣 店主:超市藥房執笠貨最多人搶

2025-07-23 08:00 HKT

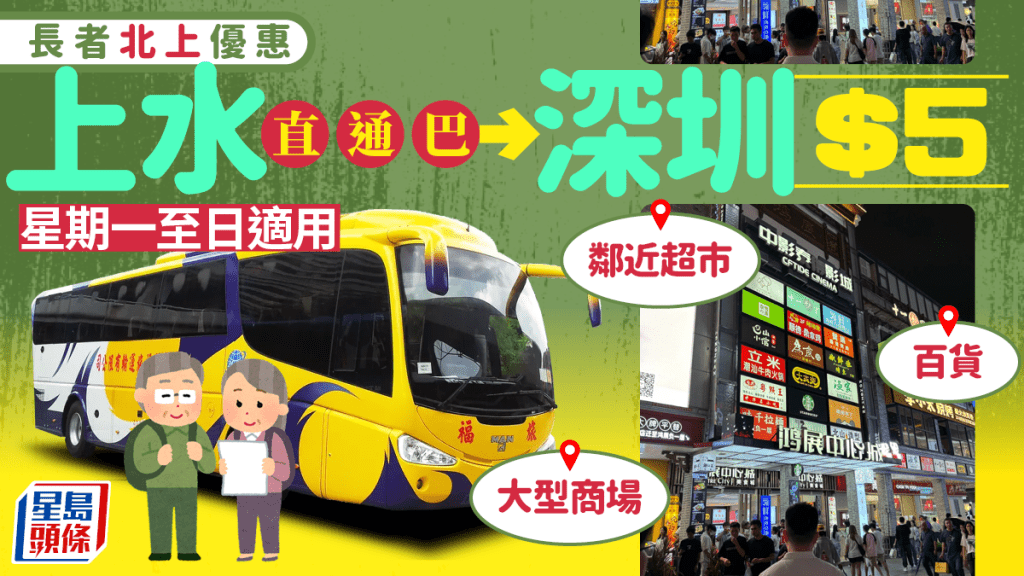

上水直通巴長者優惠!$5直達深圳文錦渡口岸 星期一至日適用!鄰近超市/大型商場

2025-07-23 12:51 HKT

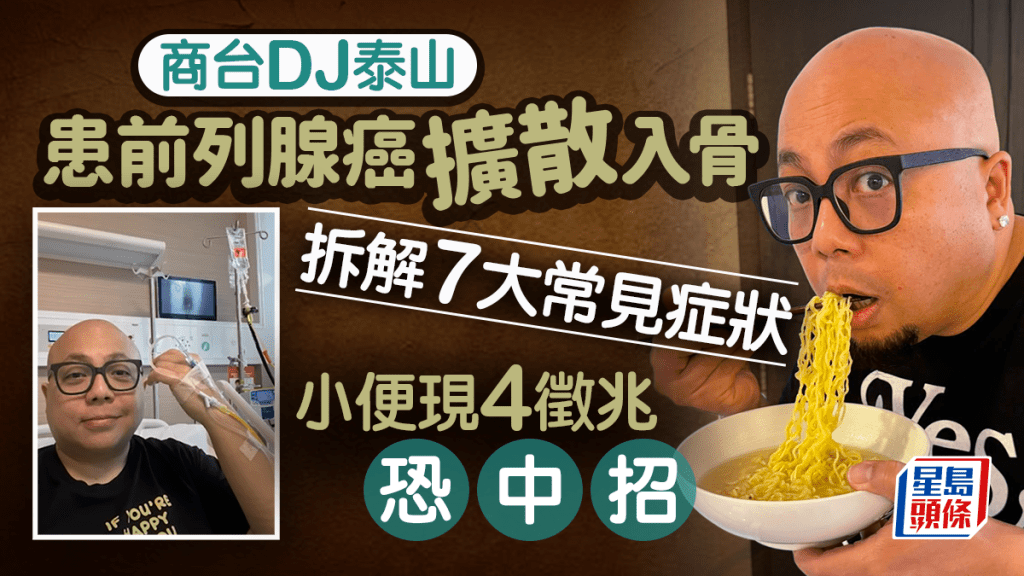

50歲DJ泰山揭患前列腺癌4期 因小便1異樣求醫確診 拆解7大常見症狀

2025-07-23 12:31 HKT