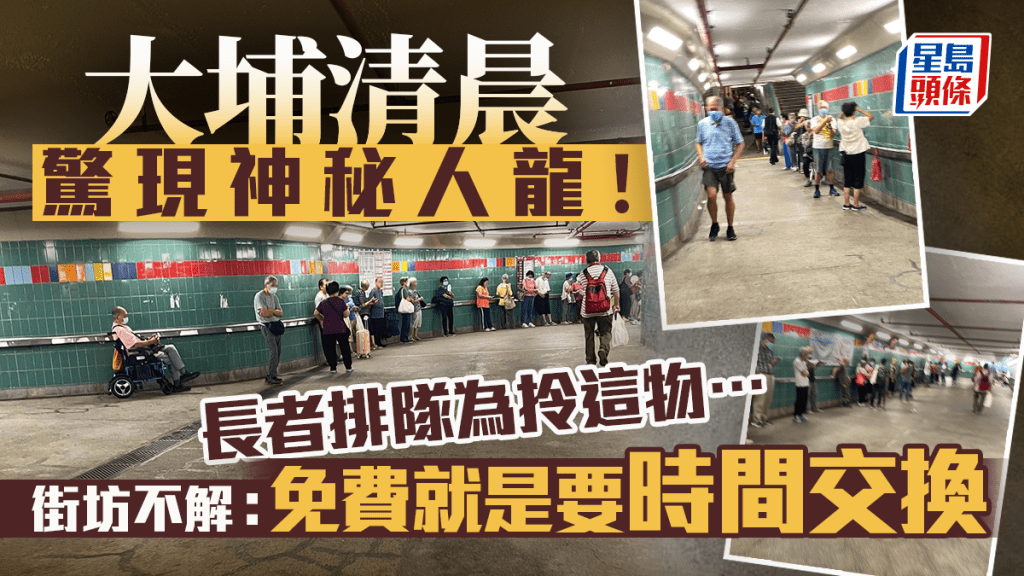

「社區券」騙案揭漏洞 涉公帑社署須認真檢視

發佈時間:03:00 2025-08-16 HKT

廉署早前接到社署轉介貪污投訴,在經過調查後,拘捕包括護士和職業治療師在內的5個人,他們涉嫌詐騙長者社區照顧服務券(「社區券」)計劃津貼,過程中教唆家屬做「掛名員工」攤分,卻沒為長者提供真正的上門服務,當中也有虛報服務時數、哄騙長者預先在紀錄表上簽名等操作。社區券是德政,值得繼續實施,但由於牽涉公帑,自然不得不嚴格把關。新近揭發的騙案確實揭示了現行機制存有漏洞,社署必須認真檢視,確保公帑真正用在長者身上。

社區券試驗計劃在2013年由社署推出,適用於日間護理中心服務和家居照顧服務,十年後正式恆常化。現時,全港已有319個認可服務單位,使用社區券服務的長者則多達1.2萬人次。單從數字來看,社區券服務是有客觀需求的,能夠回應長者居家安老的需要,從另一方面看,也有利於縮短院舍的輪候時間,所以整體上,社區券計劃稱得上是一個好政策。

不經轉介即可轉換單位

但如果實踐證明當中存在問題或漏洞,再好的政策也要及時調整和優化。社區券計劃的一大特點是「錢跟人走」,即長者不必經過轉介,就可自行選擇或轉換不同的認可單位,這一安排賦予長者很高的自由度,但作為把關者的社署反而沒有太大的監管角色,結果為極少數不法分子創造了上下其手的空間。這次被捕的5人當中,既有註冊護士,也有職業治療師,專業背景和廣闊人脈給了兩人「可信」的形象,服務使用者未必可以輕易識別不法操作;假如連家屬也被說服合謀,那就更難識別。

我們當然不應以偏概全,認定那319個認可服務單位都是有問題的,但當中肯定有害群之馬,只是多與少的問題而已。這次騙案曝光後,有業界人士指出,申請成為社區券「認可服務單位」的問檻並不是特別高,未必個個單位都是有能力、有誠信的。因此之故,對於將來有志於成為認可服務單位的機構,社署一定要嚴格審批,不可輕易放行;至於現行認可服務單位,若資源條件許可,也應進行覆檢,確保質素。

堵塞漏洞杜絕「打斧頭」

從廉署公布的細節來看,涉案期間兩間機構每月向20至200名長者提供服務,共獲發1800萬元津貼。由於部分長者確實獲得服務,故此1800萬元未必就是實際詐騙金額,但肯定有部分公帑並非用得其所。

這宗詐騙案不啻及時的警示,提醒政府現行機制確有不足,未來一定要多做一些——抽樣檢查、突擊探訪乃至「放蛇」肯定少不了,一旦發現不合規的機構,就要進行相應的懲處,一旦發現有人多領款項,就要悉數追討。總之,一定要確保相關機構為長者提供切實到位的服務。

展望未來,香港人口老化的大趨勢不可逆轉,對個人照顧、膳食供應、家居清潔、復康運動、言語治療、住宿暫託、照顧者培訓等服務的需求,必定有增無減,認可服務單位說不定也會越來越多。社區券計劃津貼出自庫房,既然牽涉珍貴的公共資源,那麼,政府就必須做到精打細算、斤斤計較,杜絕一切鑽空子「打斧頭」的行為。為社區券計劃進行認真全面的檢視,堵塞漏洞,完全有必要。