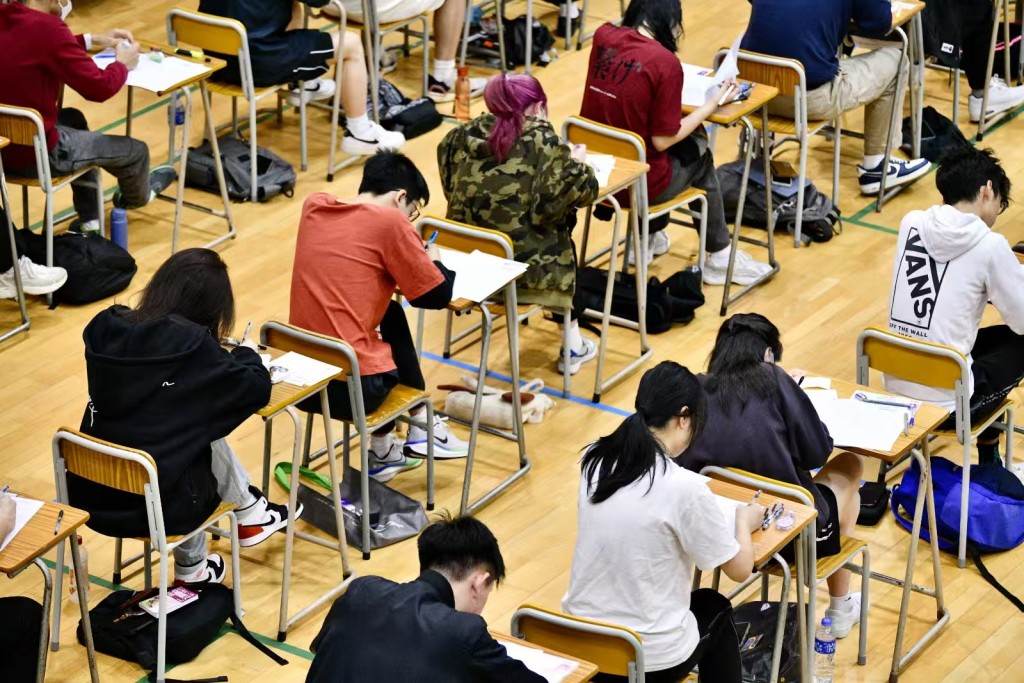

「考試移民」須防微杜漸 設居港年期確保公平入學

發佈時間:03:00 2025-08-01 HKT

近年各項人才計劃帶動大批人才受養人來港就學,但少數申請者和留學中介鑽了政策空子,讓人才子女在毋須來港的情況下,也可憑「本地生」資格入讀本地資助大學。所謂「考試移民」,已引起許多本地家長質疑資助學額是否獲得公平分配的問題。特區政府昨公布新措施,規定受養人必須先在香港定居至少兩年,才可獲得資助專上課程學額。這項政策有利於本港教育資源的合理分配,也符合吸引人才政策的原意,故此值得支持。

根據官方數據,在2022/23至2024/25學年,人才受養人以本地生身份獲得資助學位的人數,分別為62人、68人和185人,即3個學年間增加約兩倍。雖然目前影響範圍相對有限,但上升趨勢非常明顯,已到了不得不正視的地步。當局在廣泛聽取家長團體、教育界和立法會議員的意見後,終於推出針對性措施,無非是要在維護吸引人才政策和保障本地學生權益之間,取得合理平衡。

新政策助打擊投機分子

政府落實多項人才計劃,旨在發揮他們的才智,推動香港各領域的長遠發展,這個初衷一定要守住。人才計劃受養人必須居港兩年的新規定,所帶來的好處顯而易見——最直接的效果是打擊那些純粹鑽空子、根本無意貢獻香港的投機分子。至於真正有意來港發展、願在這裏落地生根的家庭,所受的影響微乎其微。平心而論,兩年根本不算長,有關家庭反可利用這段時間,逐漸適應香港生活,融入社區,這對人才和他們的子女而言,有百利而無一害。

當然,新政策可能面臨司法覆核的風險,但政府不難拿出充分的理據自辯——大學資助學額是稀缺而珍貴的公共資源,政府有權根據公共政策目標,設定合理分配條件,情況就像申請公屋和綜援,同樣設有居港規定。值得一提的是,政府為了緩解政策衝擊,特意設立兩年過渡期——2027/28學年居港要求定為一年,2028/29學年起全面實施居港兩年規定,如此安排可為受影響家庭提供充足的適應時間,所以是人性化的政策。

英國獅城早有同類安排

事實上,參考海外的做法,可知香港的新政策並非獨有。在英國,學生必須在課程開始前居英至少3年,方可享有繳付本地學費的資格;在新加坡,大學學費補貼主要根據國籍或永久居民身份分級,公民和永久居民可享更高額補貼,而持受養人通行證的國際學生,則須繳付較高學費(除非其家庭獲得永久居民資格)。上述做法,並不排拒外地學生,但前提是保障本地學額不會被不合理地佔用,從而維持教育資源的平衡。

新政策會否窒礙海內外學生來港升學呢?這個問題要全面地看。當新政策發揮防微杜漸的作用,當「考試移民」的不良現象得到遏制,本地教育資源自可獲得更為合理的運用,香港反而可以走得更遠。更重要的是,本屆政府着力將香港發展成為國際專上教育樞紐,打造「留學香港」品牌,為此,當局會逐漸將非本地生比例逐步提升至40%。教育是香港的核心競爭力,關鍵不在於僅僅有否資助學額,而在於我們擁有一流教育水平和可觀發展前景——全亞洲唯獨香港一個城市擁有5間百強大學,加上東西文化交融的環境,以及與內地和其他地區的緊密聯繫,香港必可吸引更多全球頂尖學子前來。