結構性矛盾頃刻難解 中歐關係尚待再平衡

發佈時間:03:00 2025-07-25 HKT

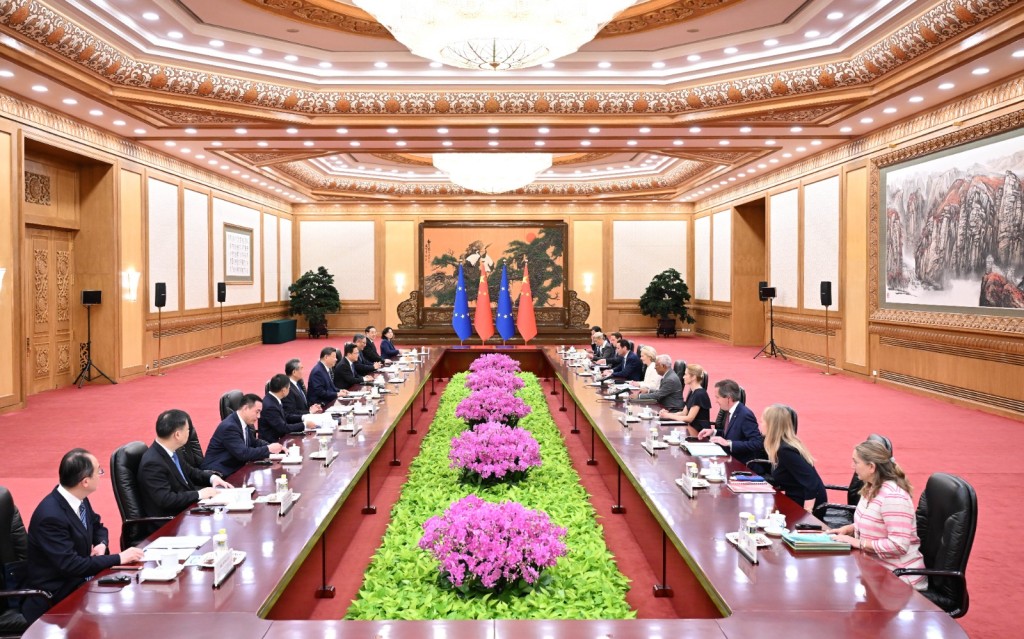

中歐峰會昨於北京舉行,習近平主席、李強總理先後會見了兩位來華的歐盟領袖。這次峰會的背景比較特殊,因為中歐各自與美國的貿易談判最後期限,很快就會屆滿,雙方均有壓力。對於歐盟會否加緊改善對華關係,甚至推動中歐聯手抗美,不少人可能有期待,但峰會除了達成一份應對氣候變化的聯合聲明,基本上沒有太多矚目的成果,原因很簡單——中歐存在難以調和的結構性矛盾,共同話題不多。

當今的國際格局,中國處於上升的軌跡,歐盟則逐漸衰落,它被印度、東盟取代,只是時間問題。但目前的歐盟畢竟仍是第三大經濟體,若與「二哥」中國加強合作,以兩者經濟總量之大,足以在全球化遭遇逆流的當下,發揮緩衝作用。對此中國是有期待的,用習近平的話,就是「國際形勢越是嚴峻複雜,中歐就越要加強溝通、增進互信、深化合作」。這番言論並非一些人所認定的「套話」,因為中歐均是特朗普關稅戰的打擊對象,有共同的際遇,因而有走在一起的需求。但眼前的事實證明,歐盟敢於抵禦美國的脅逼,卻依舊對中國保持高度警惕,拒絕向中國靠攏。

三大歧異阻中歐合作

布魯塞爾不信任北京,這裏面除了老生常談的意識形態分歧,還有很多具體的政策歧異——認定中俄走得太近、威脅歐洲安全是其一;實施稀土管制、勒索歐洲是其二;「產能過剩」摧毀歐洲企業是其三。這些指責在西方世界很有市場,不加思索而全盤接收的政客、媒體和普通民眾不在少數,但這樣的指責合理嗎?

中俄合作反映的是國際政治縱橫捭闔的現實,因為兩國均有突破美國圍堵的客觀需要,但即使如此,中國至今沒有向俄羅斯輸送用作攻打烏克蘭的武器,沒有逾越底線。至於稀土出口管制,確實不僅影響美國,也對歐洲造成一時的衝擊,但中國近期已向歐盟企業發放出口許可,外長王毅訪歐時已說明這一點。關於「產能過剩」的問題,歐盟指責中國有太多補貼,但歐盟同樣對本土企業提供類似的優惠,只是因為歐盟企業無力競爭(尤其是不敵中國電動車),既得利益受損,歐盟政客才會「煲大」中國產能過剩和補貼。

歐盟領袖今次是帶着巨大憤懣而來的,他們不滿盟友美國傷害歐盟,心裏未必沒有改善對華關係的主觀願望,以作對沖,只是因為受到上述所謂結構性矛盾的裹脅,以致沒辦法推進中歐關係。在峰會舉行前夕,歐盟對兩間中國銀行和5間中國企業實施了制裁,峰會氣氛有多差可想而知。今次峰會議程由原先安排的兩日縮短為一日,說明雙方可以放開討論或「啱嘴形」的議題,確實少之有少。

短期關係將繼續暗淡

今年是中歐建交50年,本來是一個推進雙邊關係向前發展的重大契機,這也是中歐作為多極世界關鍵兩極的應有之義。平心而論,中歐本身有不少合作空間——中國希望吸納更多歐洲資金,為擴大高水平對外開放提供更多支持;歐盟也可通過超大規模的中國市場,緩減美國關稅戰的衝擊。展望未來,中歐一定要朝着合作之路走,在雙邊關係上實施「再平衡」,務實地建立互信。但短期而言,中歐關係將會繼續暗淡,這是可以斷定的。