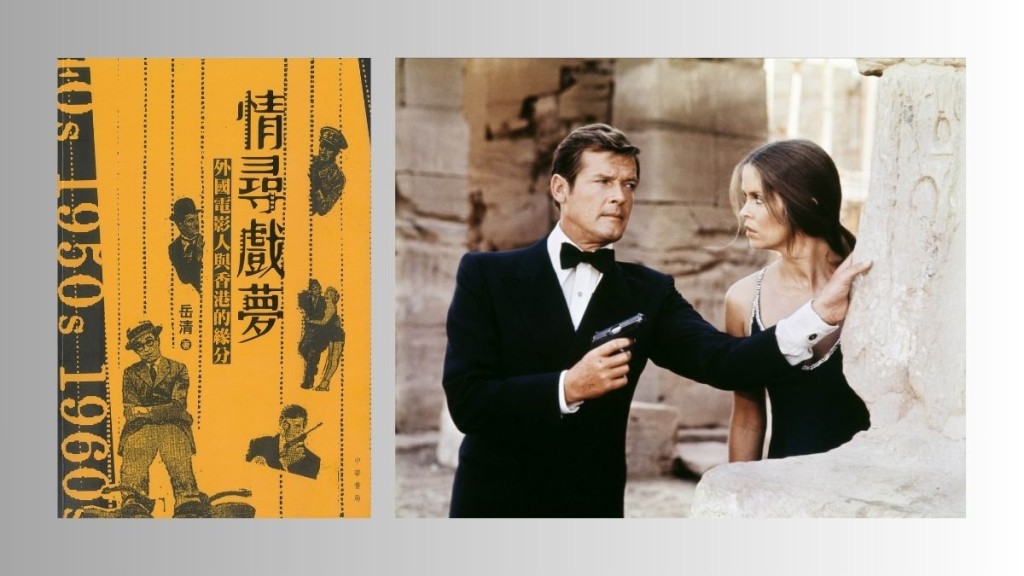

外國電影人來港足跡|影壇風雲際會 與香港的緣分

發佈時間:14:00 2025-09-11 HKT

香港曾是西方人士的嚮往之地,一個可以碰觸的東方異艷處,亦是電影人風雲際會之地。他們來到這裏,作者也尋到這些銀幕巨星昔日在香港的故事。

文:王文宇 圖:星島圖片庫

作者是香港懷舊文化研究者,曾於戲曲雜誌撰寫專欄,是位多產作家,筆名有一諾、殷信希,出版多本暢銷書籍。

本書勾起童年回憶,叔叔是電影迷,最愛荷李活電影。當時電視已經入屋,多得我跟着叔叔看得電影多,教我保留不一樣的情懷與回憶。今天翻開本書,猛然察覺原來很多荷李活經典作品取景於香港,其中發生不少電影之外的傳奇故事。

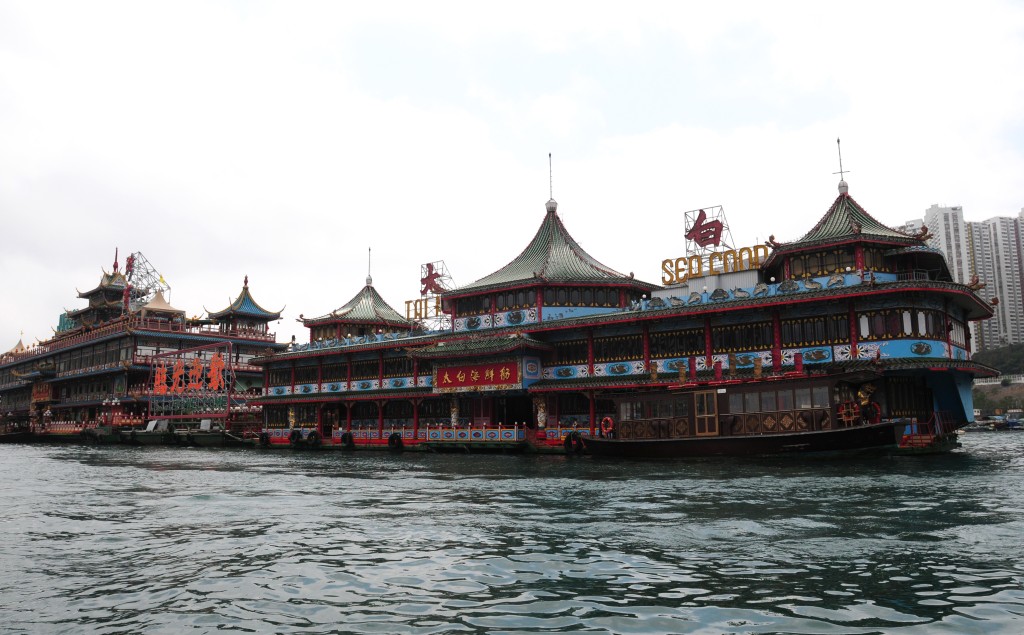

首先不得不提的《生死戀》,那天我在專門上演三、四輪大片的某戲院獨自欣賞,後來與叔叔談電影,越講越興奮,事關電影重現香港1950年代的風景,太美了。印象最深的是香港仔太白海鮮坊,1980年代中依然顧客如潮湧,是香港元祖級的文化旅遊景點;還有半山司徙拔道、原名禧盧的景賢里,那些年鬧出保育新聞,今天成為法定古蹟建築,幾經修繕恢復原狀……

叔叔在旁耐心聽取對電影的觀感,然後,不經意問我︰「知不知道電影女主角叫甚麼名字?」知,我當然知啦,珍妮花鍾絲,男主角係演《桂河橋》、《蘇絲黃的世界》的威廉荷頓,「我細細個時,全部都係你帶我睇公餘場嘛。」

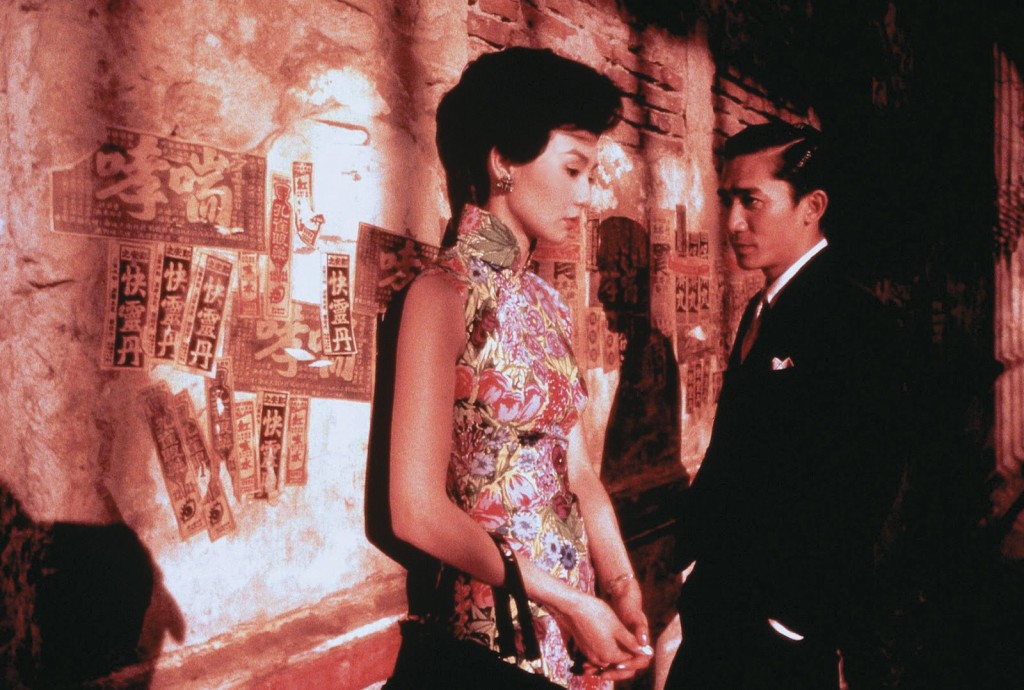

其實叔叔想說的是《花樣年華》的張曼玉,七分「撞面」珍妮花鍾絲。「咦,唔怪得之啦,我總覺得『花姐』熟口熟面啦。」作者更有詳細描述珍妮花鍾絲在電影穿起那一件又一件的旗袍,造工考究精緻,配合角色的嫵媚神態,可以用風華絕代來形容。

《馬頭風雲》禁映3年

1956年,《生死戀》獲得多項奧斯卡金像獎提名,最終贏得三席,其中之一是憑穿上旗袍扮演中歐混血女子的珍妮花鍾絲而贏得「最佳服飾設計」,另外兩項是「最佳原創歌曲」及「最佳音樂」,這都是實至名歸,電影主題曲《Love Is a Many-Splendored Thing》百聽不厭。2011年,美國拍賣了《生死戀》的三件旗袍戲服,結果以高價成交。我認為香港旗袍大有市場,尤其是現在講究中國文化推廣,從旗袍時裝設計至旗袍選美都有看點,要不然辦一個「香港電影旗袍節」活動都可以。

「香港電影與旗袍有關係的有《滾滾紅塵》(1990)、《阮玲玉》(1992)、《花樣年華》(2000)等,它們重構不同年代、不同地域的中華文化氣息,呈現迥異的旗袍式樣。《花樣年華》的旗袍製作耗時超過一年,價值超過三十多萬港元。」我想,《胭脂扣》由梅艷芳在戲中穿上的旗袍也是美不勝收,說香港是「旗袍之都」絕不為過。

過去有很多香港電影人說,香港電影衰落與政治氣氛有關,有很多電影可能不符合當前「政治正確」的路線,不是沒有人肯投資,就是電影人「自我審查」被壓下去,如是者,缺乏「自由」又怎能暢所欲言、盡情發揮創意呢?

此書有兩個故事可供參考,都是發生在上世紀五、六十年代的香港。話說1954年由馬龍百蘭度主演的《馬頭風雲》在港未能上映,長達3年之久方解禁,港英政府何解下禁令,這是美國電影啊!原來當局深怕電影太過傳神,可能煽動工潮云云。第二部是香港部分取景的《聖保羅炮艇》,由史提夫麥昆擔綱演出,時年1966年,正是香港多事之秋,電影故事涉及中國軍閥時代,非常敏感,電檢處以該片太過表現美國形象,惹火之極為由,於是又禁映。書中尚有更多精彩且鮮人為知的故事。

《情尋戲夢:外國電影人與香港的緣分》

作者:岳清

出版:中華書局(香港)有限公司

售價︰$148