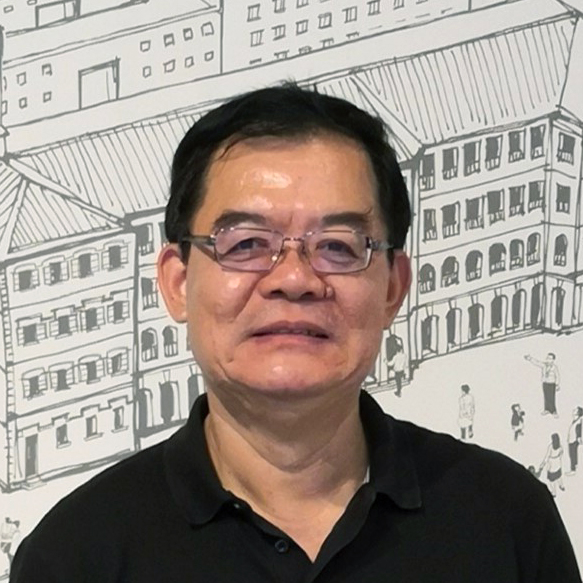

何明新 - 萬四長園 | 猛料阿Sir講古

國內國慶黃金周及中秋節8天假期,幾位朋友到港深度遊,其中一站是大埔。必到地點當然是1899年建的舊大埔警署,現已活化為「綠匯學苑」,該處是當年英國強租新界後,選定為行政中心,也引發新界村民反抗英國人入侵的「新界六日戰爭」。早於清朝,大埔已有大規模發展,1672年鄧氏族人建立大步墟(大埔舊墟)等,大埔亦成為區內水上交通樞紐,有客船來往潮州及汕頭等內地城市。

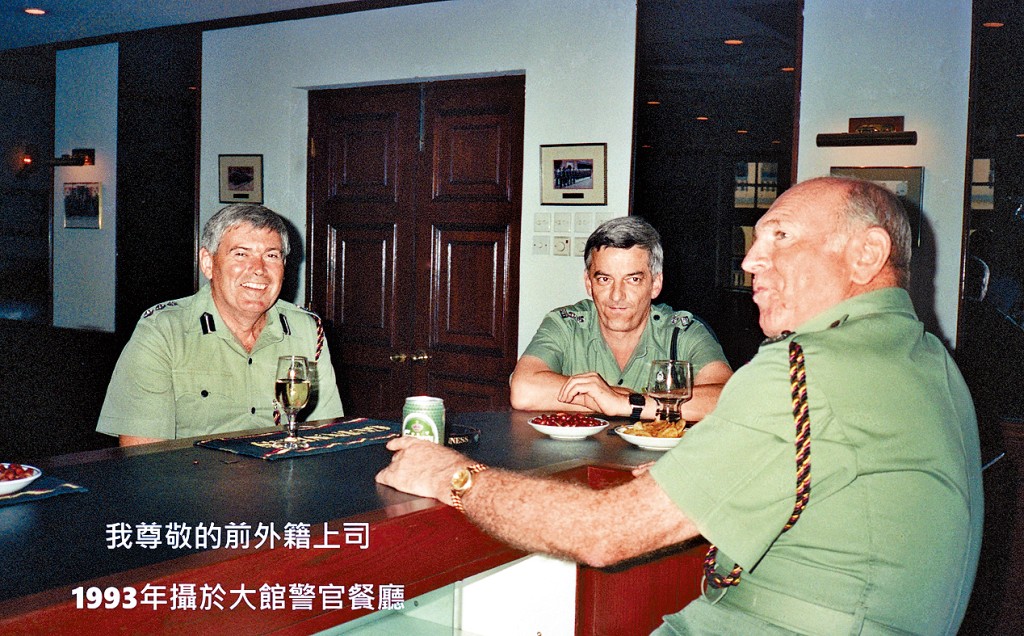

從舊大埔警署下山,有一小白鷺樹林,對面小紅屋是當年警署署長宿舍,這些全部已被近年興建的高樓大廈圍著,唯獨一座採用早年流行的「藝術裝飾Art Deco」建築風格,建於五六十年代兩層高的別墅式大宅「萬四長園」仍保存完好。70年代我在這區工作時,已見該大宅,對出還是海邊,但早已滄海桑田。

該大宅因屬大埔鄉紳鄧若璠所有,當年已獲警署「特別照顧」,而大宅背後又有一個今天看來也覺特別的故事。1959年12月31日的工商日報及華僑日報,也有報道「大埔鄉紳鄧若璠為當年38歲的長女鄧錦裳在大埔墟四喜酒家舉行『加笄』之禮,設素筵百席招待官紳名流親朋好友及街坊,當中包括很有名的羅顯勝華人法官,張人龍和邱德根地區賢達等」。

根據公務員事務局出版的「文化廣場」,古時少男少女經過冠禮和笄(音「雞」)禮後,男子加冠,女子加簪,便謂之成人。另一方面,在古代父權制度和封建社會的結構下,女子缺乏獨立的社會地位,只有公主和貴族女子有獨特的笄禮,公主和貴族女子受笄後,一般會接受教育及處世等技巧。鄧若璠太平紳士為英治時期紳士,相等於古代貴族官員,為長女鄧錦裳舉行「加笄」之禮,相信是他向外宣布女兒鄧錦裳可為他管理生意業務和財產等,與男子無異。她後來一直居於大宅「萬四長園」管理鄧氏的資產,包括收租等,直至年老才居於老人院至2019年接近百歲高齡逝世。現在「萬四長園」交由她所信任的人管理。有些講法把「加笄」說成與順德的「梳起」相等,這說法則值得商榷。

在新界,今天仍找到鄧若璠太平紳士的足蹟,1970-1983年今擔任新界鄉議局元朗區中學校董會主席。王德馨醫生1960年創辦王肇枝中學,校名是紀念她父母王肇端及黎單枝,在他們名字各取一字合併而成,也獲鄧若璠捐助,運動場以鄧若璠命名。大埔和北區也有打鼓嶺週田村嶺英公立學校的鄧若璠圖書館和上水鳳溪公立學校的鄧若璠運動場等。而大埔舊墟的大埔賽馬會診所,亦是由鄧若璠兄弟捐出土地興建而成。

香港史警政史

郵票錢幣園藝研究者

何明新