【創科廣場】石墨烯助量子電腦成真 應用物料研究突破

位於芬蘭的量子計算初創IQM,宣布在研究量子研究出現突破。以石墨烯作為輻射熱計,媲美最先進的量子電腦讀取器,有助發展商用量子電腦,IQM有關研究發表在《自然》期刊上。

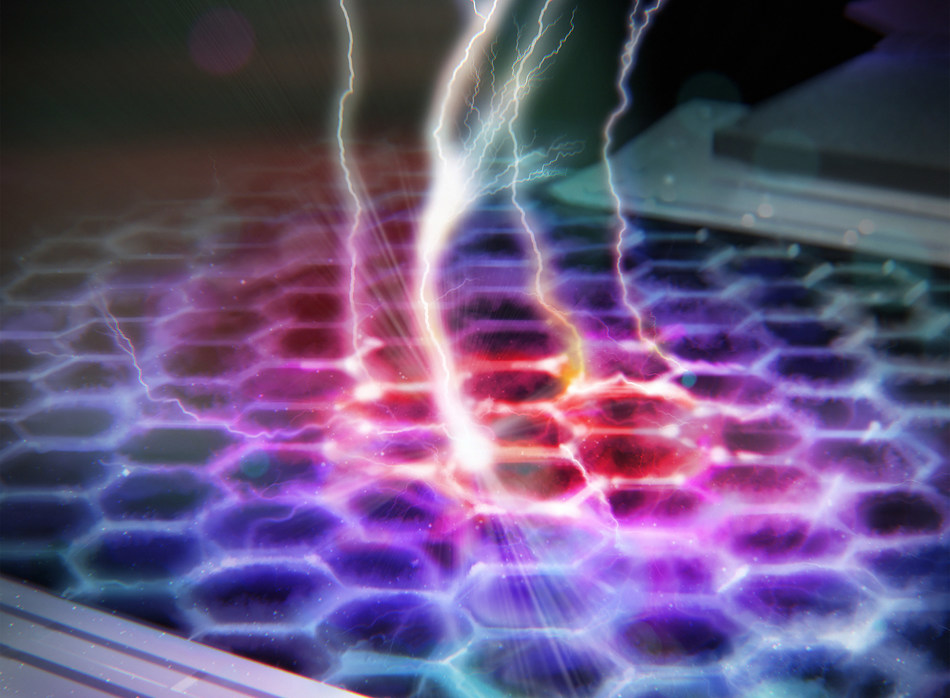

Aalto University與芬蘭研究機構VTT量子技術聯合教授Mikko Mttnen領導的研究小組,設計了快速而靈敏度高的納米輻射熱計(Bolometer),可偵測微弱微波輻射,採用了石墨烯作為材料。

上述的輻射熱計靈敏度之高,足以偵察到微波的光子。納米輻射熱計偵測到的輻射微弱程度,室溫下用微波爐加熱一杯咖啡攝氏1度所耗用能量,已是其可偵測到輻射50 septillion(秭)。即是5之後有25個零。輻射熱計速度也比上一代高出過百倍。

石墨烯變化萬端

Mttnen為Aalto University與VTT的量子技術聯合教授,並且是IQM的聯合創始人。Mttnen說:「裝置體積非常細小,甚至可以放入細菌裏面。」

輻射熱計比從前更準確和快速測量光子能量,對開發量子電腦至為重要。測量qubits(量子位元)能量,也是量子算法不可或缺的一部分。裝置體積極小,就可以整合到超導量子處理器。輻射熱計可用於讀取量子電腦記憶體,或者量子雷達的訊息。

Roope Kokkoniemi是剛加入IQM的科學碩士,今次《自然》期刊上文章的第一作者。Kokkoniemi說 :「我們開始以金鈀製作的輻射熱計,作為概念驗證;結果雖然成功,但同時想到石墨烯替代。最終製作更出色感應器,既高速運作,讀取超導量子位元狀態,也非常實用。」 上述研究是Pertti Hakonen教授在Aalto University的NANO小組,VTT和新加坡國立大學共同成果。

加速IQM發展

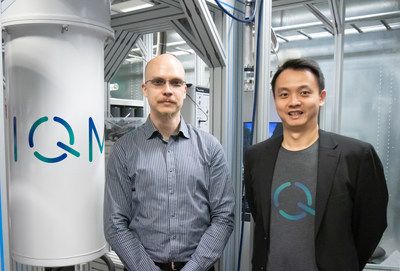

IQM偵測器技術以相對小巧尺寸,替代傳統讀取器及擴大未來量子處理器規模,非常有用。IQM聯合創始人兼研究參與者Kuan Yen Tan博士說:「這是量子技術的里程碑。新輻射熱計肯定符合未來要求。」。

IQM短時間內成為歐洲領先量子電腦公司,正銷售首批商用量子電腦,IQM與學術界聯繫緊密,員工都具備研究背景,團隊共發表640多篇論文,引用量超過27,000次。

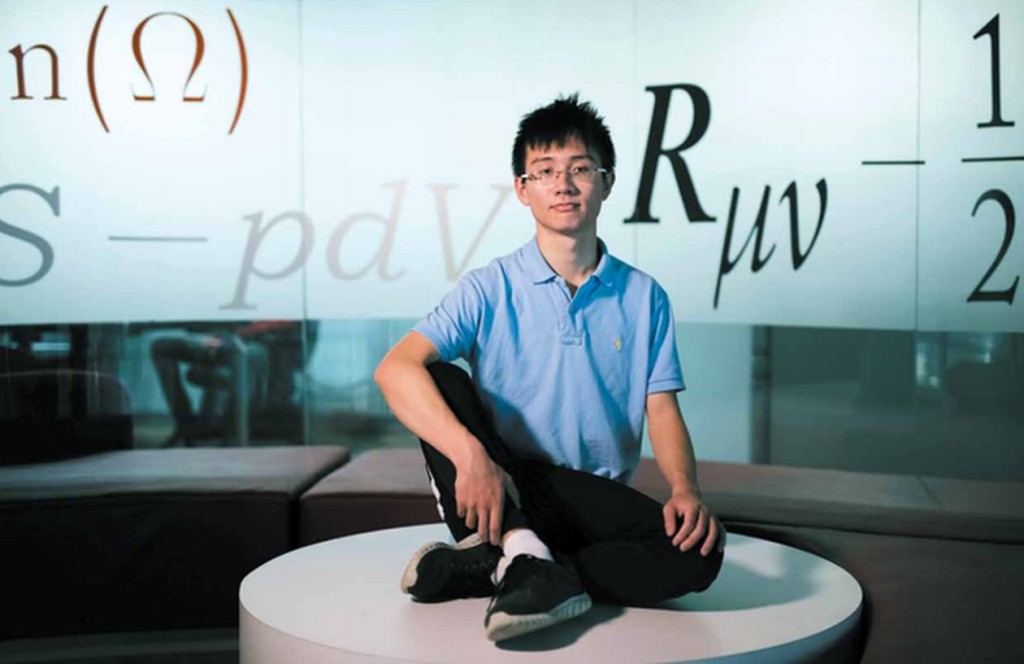

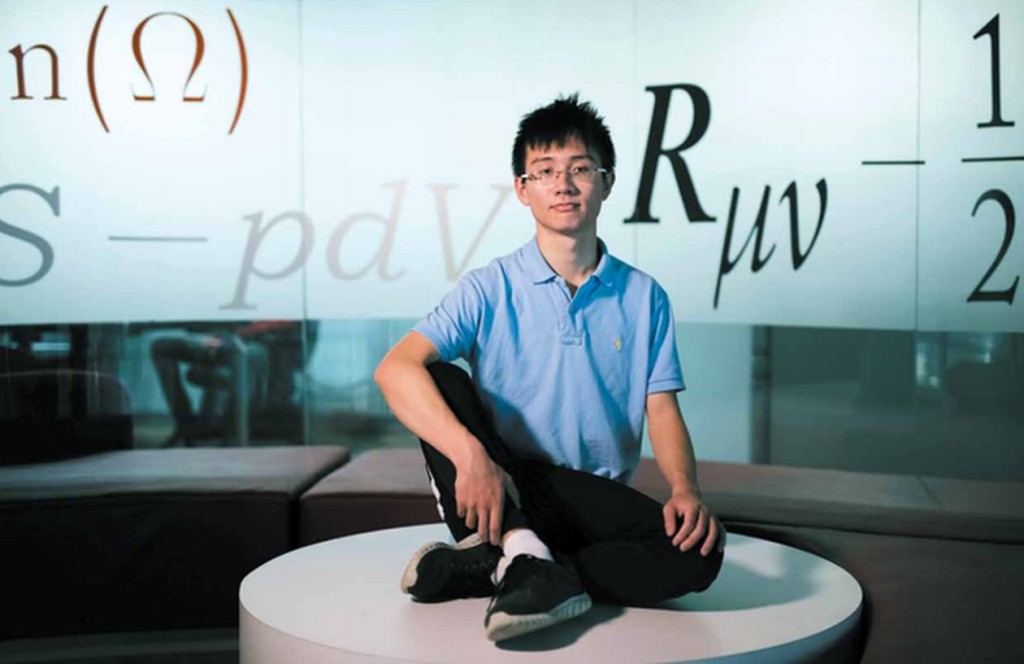

石墨烯作為現實量子電腦的物料,近年屢見突破。2018年,美國麻省理工研究團隊發現,石墨烯作為絕緣體,堆疊的雙層石墨烯中,電學行為對原子排列非常敏感,影響層間電子的移動。兩層石墨烯片相疊旋轉1.1度,特定溫度下額外添加電子,石墨烯突變成超導體。研究發現令團隊的中國年輕科學家曹原,登上2018年Nature的10大科學家之首,也是期刊149年以來最年輕的入榜學者。

以往超導研究一直以銅氧化物的高溫超導,但高溫並不等於室溫約300K,高溫是超過了液化氮的77K(-196攝氏)。

1987年,朱經武和吳茂昆發現的銅氧化物,超導臨界溫度推至90K以上,全球進入了高溫超導年代,目前超導最高溫約達138K(-135攝氏)。問題在於科學界對銅氧化物,何以下跌至臨界溫度,從絕緣突變為超導的原理,迄今毫無頭緒。

曹原發現的石墨烯超導轉變是1.7K(-271攝氏),不屬於高溫超導,實用價值不大,卻令銅氧化物研究再現生機。科學界稱其相疊旋轉1.1度為「魔法角度」(Magic angle),開啟了新的研究領域,稱為「扭曲電子學」(Twistronics)。

Nature十大科學家之首

最近曹原的團隊,再以扭曲電子學創造石墨烯性能,今次再是兩層,而是四層。四層石墨烯與兩層相比,「魔角」結構對某些電場和磁場更敏感。另一方面,加大柏克萊分校王楓和復旦大學張遠波研究人員,通過將三層石墨烯交錯疊加,開發了同時實現三種迥異電磁性質的新器件,包括絕緣、超導和鐵磁性;具有奇特性質的石墨烯,有望加快量子計算發展,有關研究已發表《自然》期刊上。