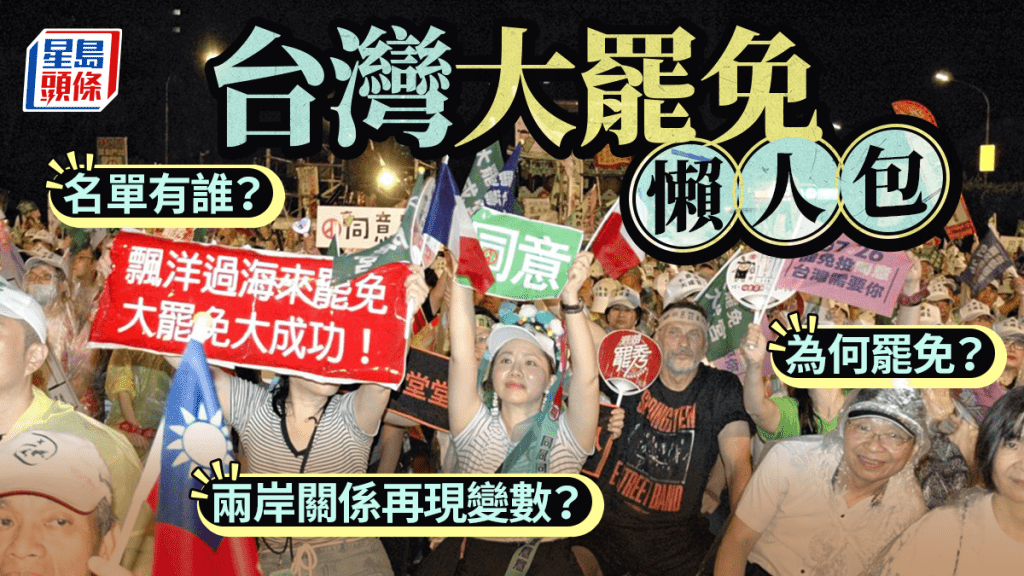

台灣大罷免懶人包︱左右32立委及市長政途 兩岸關係或再現變數?︱一文睇清

發佈時間:12:29 2025-07-26 HKT

今天是7月26日,台灣正迎來史上規模最大的罷免投票。這場被稱為「大罷免」的政治行動,將決定31名國民黨立委及1名市長的去留,其結果可能重塑立法院權力格局,甚至影響兩岸關係的未來走向。

大罷免名單

「大罷免」投票分為兩輪,共32宗罷免案。第一輪投票7月26日上午8點至下午4點舉行,選民將決定24名國民黨立委以及1名市長的去留;第二輪為8月23日,遭遇罷免挑戰的是7名國民黨立委,當日也將進行是否重啟台灣第三核能發電廠的公投。

相關新聞:台灣大罷免|今投票決定24國民黨立委去留 綠營圖改「朝小野大」

大罷免完整名單如下:

7月26日:王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、牛煦庭、塗權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、新竹市第11屆市長高虹安、

8月23日:馬文君、遊顥、羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘。

罷免首輪投票結果將於8月1日公告,第二輪於8月29日揭曉。

大罷免投票資格

大罷免投票需攜帶身分證、印章與投票通知單。若忘帶投票通知單,可透過身分證查詢後投票。

7月26日罷免案並非所有民眾都要投票,只有部分選區年滿20歲、設籍滿四個月的民眾需要投票。

何謂罷免?

罷免是憲法賦予人民的參政權,允許選民在公職人員任期內,因嚴重失職、違背民意或違法,透過法定程序提前解除其職務。

本次大罷免源於2024年台灣大選後的「朝小野大」僵局。國民黨掌控立法院多數,民進黨政府施政受阻,政府總預算也被在野黨大幅刪減,民間團體遂發起罷免行動。若國民黨失去6席立委,民進黨將重奪立法院主導權。

台灣的罷免制度分為三階段:

提議:需原選區選舉人總數1%以上連署提議書。

連署:門檻提高至選舉人總數10%以上,經選委會審核。

投票:罷免案投票結果,有效同意票數多於不同意票數,且同意票數達原選舉區選舉人總數25%以上,即為通過。

此設計旨在平衡民意表達與政治穩定,避免罷免權遭濫用。值得注意的是,台灣領導人、副領導人的罷免門檻更高,需立法院提議與連署,並經全台過半選民投票支持。

相關新聞:中國觀察:綠營大罷免 民進黨或完全執政

五大爭議法案引爆民怨

立法院改革/擴權法案:藍白陣營通過法案被批侵害其他司法院、監察院、行政院等職權,此修法引發公民團體號召數萬民眾(青鳥行動)包圍立法院。

癱瘓憲法法庭:對於藍白陣營的修法,綠營祭出聲請「釋憲」來作為反制,藍白則是藉由修《憲法訴訟法》和大法官同意權,癱瘓憲法法庭運作。

選罷法:罷免案連署需附身分證影本,增加罷免難度。

財政劃分爭議:中央政府須多分3千多億元(約800億港元)給地方政府(目前縣市政府多為藍營執政)。

預算大砍:藍白大砍中央政府2075億元總預算(約552億港元),刪減金額是往年的6倍以上;凍結金額約2600億元(約692億港元),是近3年平均凍結數的20倍。

罷免結果具深遠影響

罷免通過結果公告後,被罷免人應自當日起解除職務,且4年內不得參選同選舉區同公職,該選區需在三個月內進行補選;若罷免結果為否決,則在被罷免人任期之內,不得對其再為罷免案之提議。

若罷免成功,民進黨可能奪回立法院控制權,終結立法僵局。罷免結果亦是一次民意檢驗,反映民眾對「朝野對立」的容忍度,或促使政黨調整路線,成為未來民主制衡的參考案例。

有學者指出,罷免權是「民主活水」也可能淪為「政爭工具」。台灣過去罷免案多因門檻過高失敗,本次若通過,將證明制度可行性;若失敗,則暴露民意分散或動員局限。更深層的課題在於,如何在激烈政治對立中,維持程序正義與社會信任。