傑出青年學者計劃及人文學及社會科學傑出學者計劃 推動研究發展 壯大香港人才庫

發佈時間:11:56 2025-11-12 HKT

研究資助局(研資局)一直致力於提升本地高等教育界的研究實力,並為此設立「傑出青年學者計劃」為新進學者提供強而有力的支持。針對人文學及社會科學領域,研資局所設立的「人文學及社會科學傑出學者計劃」,鼓勵他們專注投入研究工作,並將其付諸實踐,造福社會。本報專訪其中三位傑出學者,了解其研究課題如何解決現存問題。

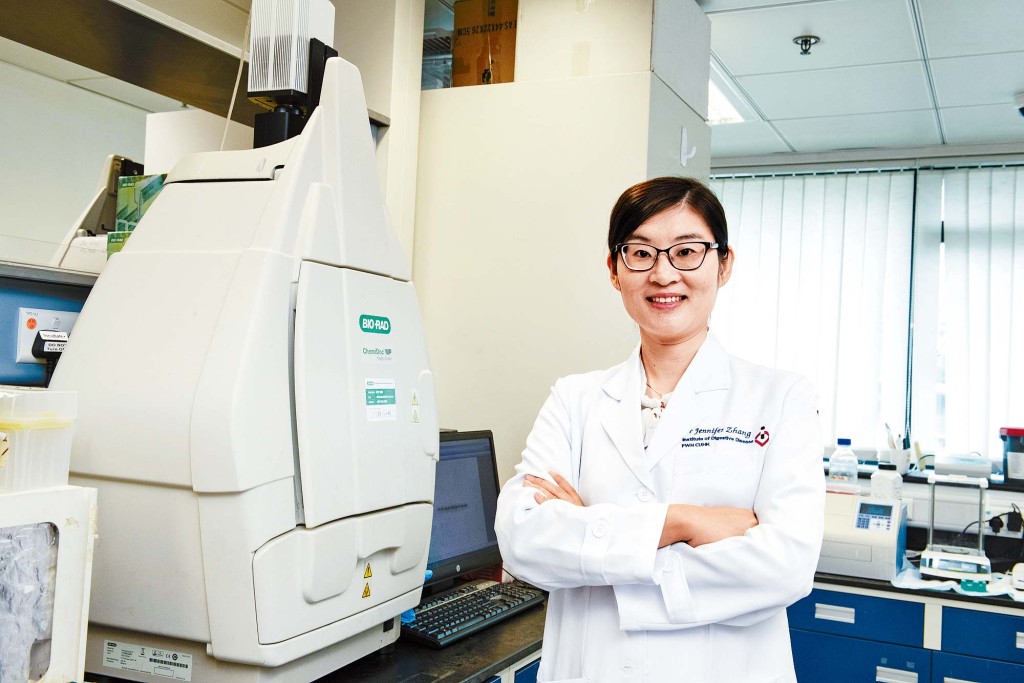

以腸道微生態研究 開創代謝性脂肪肝療法新突破

代謝性脂肪肝(MASLD)是全球最常見的肝臟疾病之一,但目前的治療選擇有限。香港中文大學藥物及治療學系張翔助理教授的團隊近日憑藉在腸道微生態與MASLD方面的突破性研究,獲得研資局「傑出青年學者獎」及其經費資助。初步研究發現MASLD患者中的益生菌顯著減少,而這些菌種可分泌有益代謝物,經腸道至肝軸緩解飲食誘導的MASLD小鼠的病徵,為「肝病腸治」開闢全新治療方向。

張教授表示:「MASLD發病率逾30%,在香港的情況亦同樣嚴峻。此病通常由飲食營養過剩(即高脂、高糖、高膽固醇飲食)、缺乏運動等引發,與肥胖、糖尿病及三高緊密相關。單純脂肪肝可能逐步發展成肝炎、肝硬化甚至肝癌。雖然僅有少數人最終患癌,但龐大的患者基數令脂肪肝相關肝癌成為公共衛生新威脅。然而,有關MASLD的臨床研究長期面臨兩大難題,一是其診斷須依賴患者接受度低且費用高昂的肝臟穿刺活檢;二是治療手段匱乏,目前僅有兩種藥物獲美國食品藥物管理局批准用於治療脂肪性肝炎合併肝纖維化的患者。」

張教授團隊針對上述問題展開研究,在診斷與治療領域取得系列成果。「在診斷方面,團隊成功篩選出可識別脂肪肝炎階段的無創生物標誌物組合,並在香港、溫州和美國聖地牙哥的樣本隊列中驗證成效。該成果目前已申請專利並正推進轉化,未來有望通過抽血精準識別需要干預的患者。在發病機制與治療探索上,團隊最早證實腸道菌群與脂肪肝相關肝癌的因果關係。透過建立高脂、高糖、高膽固醇小鼠模型,模擬人類脂肪肝自然進展,並通過糞菌移植實驗,證實腸道菌群是誘發肝臟疾病的關鍵因素。後續研究進一步發現,兩種益生菌可通過產生短鏈脂肪酸抑制脂肪肝相關肝癌,揭示宿主基因可通過影響腸道微生態改善MASLD,為基因多態性引起的脂肪肝患者提供全新的治療策略。」

「傑出青年學者計劃」推動科研進展 造福廣大代謝性脂肪肝患者

張教授希望利用無菌小鼠和人源化無菌小鼠模型,確定腸道菌群抑制 MASLD的作用,以及通過功能性代謝物以及腸道菌群與宿主間的分子相互作用,闡明腸道菌群對 MASLD 的保護機制。此外,亦期望在這研究項目中評估腸道菌群在 MASLD 進展中的臨床意義。

張教授感謝傑出青年學者計劃從三方面推動研究:「首先是資金方面,計劃覆蓋了無菌小鼠等昂貴實驗模型的成本,避免因經費問題而導致研究停滯,推動腸道菌群相關實驗的持續進展。另外,在人才培養方面,計劃助力團隊招募科研人才,並培養本科生與研究生,為他們提供參與課題實驗的機會,將研究成果融入教學,既傳遞專業知識,也激發年輕學者對科研的興趣,形成『研究—教學—人才儲備』的良性循環,亦讓我藉此傳承悉心育人的精神。與此同時,此計劃支持團隊開展概念驗證研究,推動無創診斷試劑盒與益生菌藥物的臨床轉化進程。目前團隊正考慮從國家批准的可食用益生菌中切入,縮短臨床試驗周期,讓研究可更快服務患者,助力脂肪肝的早期干預與治療,同時讓脂肪肝疾病有更可及的防治未來。」

利用超聲波碳化技術 改造混凝土結構 推動低碳建築發展

發泡混凝土(Foamed Concrete, FC)因其輕質、隔熱和防火性能而備受重視。然而,傳統FC透過引入氣泡而製成,但早齡期混凝土中的氣泡在熱力學上不穩定,會導致孔隙擴大、不均勻而降低性能。香港理工大學土木及環境工程學系張詩鵬助理教授利用超聲碳化技術來工程化水泥漿體的絮凝結構,透過水作為孔隙調控介質,從而形成擁有亞微米級孔隙、並能實現碳封存的水發泡混凝土(Water-foamed Concrete, WFC)。張教授期望透過此項目揭示其絮凝結構的強化過程,建立數值模型並解析其微觀結構,評估WFC的性能及對環境的影響,從根本上革新輕質混凝土的生產原理及工藝,推動低碳建築的發展。

張教授指出:「傳統的發泡混凝土就像在水泥裏加入『不穩定的肥皂泡』,卻因泡沫在混凝土中容易破裂,形成不均質微觀結構,導致強度低、耐久性差。而超聲碳化的水發泡混凝土,以技術革新打破這一困境,同時實現碳封存與提升建築效能的雙重突破。」此項目的核心創新在於重構造孔邏輯,摒棄傳統上以空氣作為介質,改以水為造孔載體,利用超聲波及碳化雙技術構建均質的微觀結構。「首先,將溫室氣體二氧化碳注入水泥,使其與水泥產生反應生成碳酸鈣(CaCO3)。這種穩定礦物需600℃以上高溫才會分解,既能形成初期的三維骨架,又能實現碳封存(每100克水泥可封存超過9克二氧化碳)。隨後,超聲波在骨架形成過程中反覆打散再重組,最終形成均質三維網絡,將水分封存其中;待後期水分排出,便會留下超細孔隙。相較於傳統產品的數百微米孔隙,亞微米級孔隙可抑制對流換熱,顯著提升隔熱效能並強化耐火表現,同時避免部分傳統工藝對鋁粉等發泡劑的依賴。」

「傑出青年學者計劃」助實驗落地 為技術迭代提供保障

張教授的研究通過建立數值預測模型,關聯二氧化碳導入與超聲條件等工藝參數與微/宏觀性能,用於指導配方並降低試驗迭代成本。「根據生命週期評估(Life-cycle assessment)框架,量化此技術在全生命週期中的環境效益。」

傑出青年學者計劃的資金支持,不僅讓項目前期實驗得以落實,更助力組建專項團隊,為技術迭代提供保障。「作為理大教授,我得以將項目中的前沿技術如碳礦化、孔隙設計與調控等融入本科、碩士及博士課程,讓學生多接觸綠色建築領域,為香港培育創新人才。獲得研資局的資助是對我和團隊研究方向的極大肯定,讓我們的研究更廣為人知,也推動了我們與新加坡國立大學和英國帝國理工學院等團隊的交流,為綠色轉型凝聚跨地域力量。傑出青年學者計劃為處於關鍵發展階段的青年學者提供了一個理想平台,通過提供關鍵資源與國際合作機遇,有效催化前沿研究,驅動創新發展,是青年學者實現科研計劃、取得突破性成就的重要助力。」

關於傑出青年學者計劃

傑出青年學者計劃於2012/13年度成立,旨在培育新進學者,幫助他們為日後的教學及研究事業作好準備。

了解計劃

結合人本主義與機器學習技術 實現個性化介入 減輕長者孤獨感

全球正面臨人口高齡化與孤獨蔓延兩大趨勢。推算到2036年,香港65歲以上人口佔比將超過30%,而孤獨已成為影響長者健康的全球性問題,與抑鬱、認知衰退及其他身心健康風險密切相關。榮獲本年度人文學及社會科學傑出學者獎項的香港教育大學特殊教育與輔導學系蔣達教授,研究結合人本主義與機器學習技術,透過二次數據分析探討三個核心問題,以深化對孤獨干預機制的理解、建構人本主義干預框架、推廣個性化的緩解方案及促進開發增強長者自主性的實證策略,並推動干預方向,從技能培訓轉向人文關懷。

「我們的研究以機器學習優化長者孤獨感行為介入,通過數據整合與技術創新破解干預困境。過往依賴隨機對照試驗收集數據的研究,僅能對比實驗組與對照組的組間差異,卻無法解釋為何在同一干預方案下,部分長者的孤獨感緩解效果顯著,部分則效果微弱。研究首先整合多項目隨機對照試驗數據,借助機器學習擅長處理海量數據的優勢作出預測。例如,分析發現教育水平較高、有子女陪伴的長者,參與干預後獲益更明顯。這打破我們一向的認知,精準判定哪些個體更適合特定方案,為個性化介入提供數據支持。」

蔣教授的研究同時注重技術與人文的結合。「此研究結合了『自上而下』(Top-down)和『自下而上』(Bottom-up)兩種理論框架,先透過廣泛的心理學理論,如社會情緒選擇理論等,篩選出適合緩解長者孤獨感的方法;再透過機器學習數據驅動的方式識別個體變量作補充,形成理論與數據雙重驅動干預框架。此外,研究瞄準學術空白,因當前對長者孤獨感的干預多關注『是否孤獨』,卻忽視孤獨感的核心定義,如社交生活的質素、或現實與理想的差距等。目前,我們的團隊正嘗試用機器學習驗證干預方案能否縮小以上差距。」

「人文學及社會科學傑出學者計劃」 助力數據整合 邁進成果

人文學及社會科學傑出學者計劃為蔣教授的研究提供推動成果落地的重要助力。「教大在六月底得知計劃結果後,為團隊提供了各樣的支持,包括迅速調整下一年的教學計劃,讓團隊能專注於數據分析與模型優化。同時,獲得計劃的認可,大大增強我們團隊的信心。而且計劃提供的資源讓我們得以從數據整合邁進成果,一方面促進完成論文發表,另一方面推動在香港實踐干預方案。對我個人而言,此計劃也是對階段性研究的總結與深化,讓我梳理過往成果、明確未來方向,是教學及研究生涯的重要印證。」蔣教授指,計劃雖競爭激烈,但無需過度焦慮,因其本質是對長期研究的認可而非「一次性考核」。「學術成長亦需循序漸進,只要持續深耕,學者終可獲得認可,讓研究真正解決社會需求。」

關於人文學及社會科學傑出學者計劃

人文學及社會科學傑出學者計劃於2012/13年度成立,旨在為擁有優良研究成果紀錄的人文學和社會科學學科的資深研究員提供支持,讓他們能專心從事研究和寫作。

了解計劃