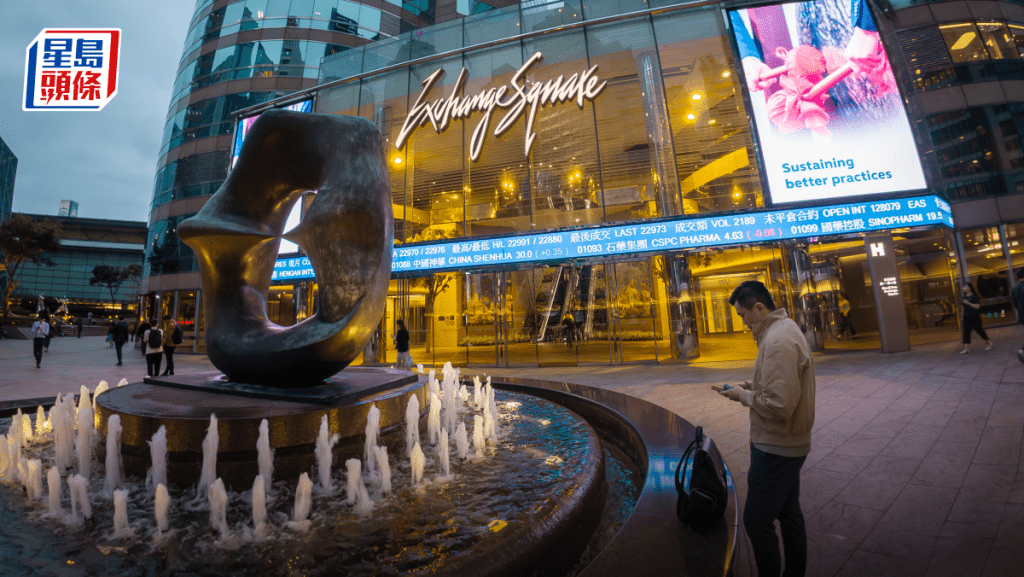

港交所招股改革新規8.4生效 回撥機制讓步至上限35% 基石投資者保留6個月禁售期

發佈時間:17:07 2025-08-01 HKT

港交所(388)刊發招股定價諮詢總結,為新股回撥機制作出讓步,公開招股部分回撥上限由建議20%放寬至35%,但仍較現行規例50%有所下調。新規定將於2025年8月4日生效。港交所同時就持續公眾持股量規定徵詢市場意見2個月,當中建議100億元市值股份可放寬10%公眾持股量。

回撥比例仍從現行50%降至35%

根據招股發售及定價機制新規,上市公司在公開認購部分可選擇兩種方案,第一方案是初訂分配額5%,設有回撥上限35%。港交所原本建議將回撥上限由50%大削至20%,最終新規改為中間落墨。

非回撥機制散戶分配下限10%

第二方案為不設回撥機制,而公開認購部分由上市公司選擇固定在10至60%。有關上限60%較建議的50%有所上調。

機構投資者分配比例調整至40%

至於在基石投資者及公開發售以外的「建簿配售」部分,即國際配售中予機構投資者認購的比例,其最低分配份額調整至40%,較原建議的50%有所下調。同時,港交所決定保留現有的基石投資6個月禁售期規定,以維持投資者對發售的承諾;以及經考慮諮詢過程中回應人士所述的實際困難,將不會實施建議的上調定價靈活性機制。

在初始公眾持股量及自由流通量方面,一般上市公司的初始公眾持股量門檻是10%至25%,下限較原建議的5%高;初始自由流通量為10%及5,000萬元,又或達到6億元市值。「A+H」發行人的門檻不同,初始公眾持股量定為10%或達30億元市值;而初始自由流通量是5%及達5,000萬元,又或6億元市值,自由流通量是5%的水平較原建議10%放寬。

港交所,是次諮詢收到1,253份來自各界人士的非重複回應意見,該所在略作修訂及釐清後,將採納諮詢文件中的大部分建議。

港交所:平衡本地及國際投資者抽新股需求

港交所上市主管伍潔鏇表示,新股的發行規模越來越大,為了保持國際競爭力、持續吸引新一代的優秀企業在港上市,該所必須與時並進,不斷改良上市制度,確保其制度與國際市場上的標準接軌。她稱,望透過這次改革,提升新股定價及分配機制的穩健性,並且平衡各種不同類型的本地及國際投資者參與新股認購的需求,同時已修訂初始公眾持股量要求,為發行人提供更大的靈活性與確定性,並引入新的初始自由流通量要求,以確保上市時有足夠的可交易股份。

公眾持股量諮詢2個月 A+H股門檻下調至5%

另一邊廂,港交所就持續公眾持股量建議作進一步諮詢,在現行無論何時須維持25%門檻之下,建議增設替代門檻,公眾持股數目需為市值10億元及10%持股量,意味適用於市值100億元的股份;同時在「A+H」股中,由公眾持有的H股改為10億元市值或5%公眾持股量。

不足公眾持股量倡毋須停牌

建議指出,當上市公司公眾持股量不足,取消現行停牌的要求,但當公眾持股量嚴重不足長達18個月未解決,同樣即可除牌。