每日雜誌|「奴性」變社會文化 打工仔獅子山下倦怠 學者鼓勵跳出「身份」重拾生活

發佈時間:08:00 2025-11-05 HKT

《香港奴工系列》 之文化篇

「獅子山精神」代表港人刻苦耐勞的特質,有文化研究學者指出,港人「奴性」源於上世紀工業時代的「勞動倫理」,強調勤奮與服從,逐漸演變成現代職場中,將辛勞視為常態的社會文化,通過教育、社會規範等深植人心。惟現代勞工努力工作,也未必能夠向上流,疫後經濟低迷、職場競爭激烈,員工為保住工作自我鞭策,放棄病假與休息,甚至下班後回覆訊息、學習技能「投資自己」,導致倦怠與身心耗損。有學者鼓勵打工仔跳出「工作身份」,重拾生活。

香港打工仔的「奴性」,可從社會文化方面剖析。1970年代,香港廣泛推崇「獅子山精神」,泛指港人刻苦耐勞,成就香港由小漁村變成國際大都會的傳奇。中大文化及宗教研究系講師李薇婷博士指,當年經濟轉型,香港既有南來的華人社群,更有戰後土生土長的新一代,羅文一曲《獅子山下》正是昔日寫照,「大家共同面對英殖和冷戰時期的急劇改變,互相扶持、堅韌地生存。」

辛苦扮「浪漫」服從成「光榮」

她指,「獅子山精神」帶褒義,本應難與「奴性」掛鈎,千禧後多次被應用,潛移默化成為香港面對「難關」的核心元素,如2002年香港面對經濟難關,時任財政司司長梁錦松在《財政預算案》中引用《獅子山下》歌詞,冀社會放開矛盾,努力創造經濟奇跡;2003年沙士爆發,媒體多番引述歌曲勉勵大眾,「將獅子山精神連結到個人,要放開小我、成全大我,為大局着想,要忍耐。」

嶺大文化研究系助理教授(研究)梁仕池則指,「獅子山精神」是香港工業化時期產生的意識形態,「這種文化想像強調只要勤奮、忍耐,就會有向上流的機會」,提供一種勞動的秩序性,形成「勞動倫理」,內化於社會心理及文化認同之中,「縱使大家工作辛苦,仍會變得『浪漫』,把服從變成『光榮』。」他強調,「奴性」不會因國籍而異,在文化研究界,「奴性」是一種在權力結構下產生出來的「社會性格」。

梁續說,在東亞的脈絡中,有學者認為「奴性」分為硬性和柔性兩種運作機制,前者以高壓手段逼使服役,後者透過規範和教育內化「服從」。他指出,香港屬後者,現代教育按表現評分,強調紀律和校政,學生服從命令、重視成績,承受競爭的壓力,「學校預先訓練學生適應將來職場追求KPI(關鍵績效指標)的文化。」

資本主義營造「沒有選擇」假象

資本主義社會亦強化港人的「奴性」。李薇婷解釋,市民作為個體,透過為資本家勞動以換取金錢過活,同時支撐大局,使資本家獲得盈利;後來衍生出「新自由主義」,企業家以不同方式、彈性地增強盈利,如零工經濟和短期合約等,背後卻增加勞動個體的危脆性。故此,人們更激烈地競爭相對穩定的工作崗位,以免無法滿足生存基本,繼而服從資本邏輯而「異化」自己,放棄真實感受,「覺得請病假是偷懶,接受合約工作沒有病假,再演變成帶病工作、啞忍不平等對待。」

此外,打工仔會加以「投資自己」(self-invest),包括更努力、更長時間地工作,拒絕在工作和閒暇之間劃界線,在下班後仍致力「表演」努力工作的人格。李薇婷舉例,員工在非辦公時間回覆電郵和客人提問已成常態,放假亦會不斷增值,學習與工作相關的技能,「例如學習如何應用人工智能(AI)以提高工作效率。」

梁仕池也說,工資停滯、房價高企、工作機會少,讓打工仔認為自己「沒有選擇」,不少研究勞工議題的學者認為,「沒有選擇」是資本主義設計出來的「勞動倫理」。他續指,加上社會要求拼搏,打工仔唯有學習犧牲自己,接受加班和放棄假期,「這種情況下很難不精疲力盡,實際犧牲的不止是時間,更是與家人的關係和健康。」

輔導心理學家陳鈺瑜指,疫後經濟蕭條,社會充斥更大絕望感,而且群體對「成功」有傳統定義,加大職場上的不安感,「打工仔怕被取代,自然不敢怠慢工作。」她又言,在此結構性狀況下,縱使上班疲於奔命,打工仔跳出既有模式也不容易。故此,勞工越忙碌,工作以外越缺意義,形成惡性循環。

參考美國的文化研究學者安妮海倫彼得森(Anne Helen Petersen)出版《集體倦怠》一書,「倦怠」來自個體在強調高度彈性、不穩定的環境中,變得只為生存而不斷強逼自己。李薇婷亦言,「倦怠」是整個社會、不同年齡層皆在面對及承受的狀態。

她續引用韓裔德國哲學家韓炳哲的見解,「奴性」亦適用於新世代的斜桿族身上,他們不是因為老闆及上司的監管而努力,而是為了更好的「功積」而自我鞭策,「以更高強的方式管理自己,內化效率和生產力。」她指,這些自我規管的個體也是過勞的高危一族。

學者冀管理層認真瞭解員工需要

港大社會科學碩士(輔導)課程總監黃蔚澄教授認為「奴性」二字含貶義,無奈反映現實,鼓勵管理層認真瞭解員工需要,「員工是人,不是螺絲,可否更人性化地管理?」港大社會工作及社會行政學系研究員陳冠妤博士建議,打工仔要跳出「工作身份」,重拾工作以外被遺忘的興趣,「生活不應只有上班。」

否定努力工作自有回報 「00後」反撲「整頓職場」

新世代強調工作與生活平衡(Work-Life Balance),近年衍生出「00後整頓職場」的說法。有學者認為,年輕人出現更極端的集體倦怠,正反映他們否定新自由主義「努力工作自有回報」的承諾。

香港社會競爭激烈,強調「贏在起跑線」,使年輕人普遍陷入更極端的集體倦怠。中大文化及宗教研究系講師李薇婷博士指,成年人因面對極大不安全感,往往將壓力轉嫁下一代,強逼年輕人複製「成功路線」;為求成功,努力讀書成為年輕人的「本分」,進一步扭曲成不應休息、只學習能為升學加分的技能,以換取名校「入場券」。

李續指,經濟不景導致許多努力的成年人也面對失敗,年輕人看在眼內,因此更感倦怠,一方面看不到前景,另一方面覺得社會追捧單一的成功形態,卻同時製造出各種「失敗」的標籤。

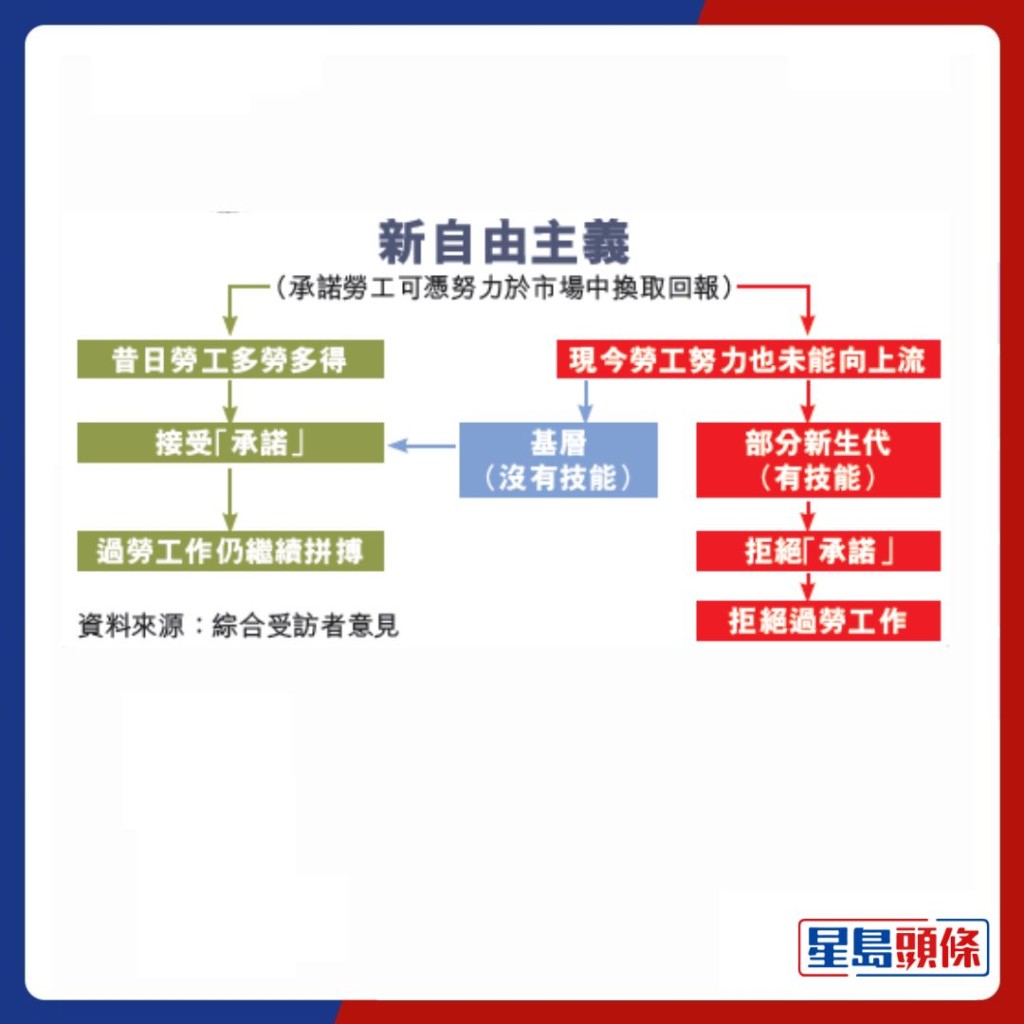

嶺大文化研究系助理教授(研究)梁仕池亦言,新自由主義的核心,在於承諾勞工可憑努力向上流動,惟此承諾在現今香港已不奏效,近10年樓價急升、工資升幅追不上通脹,加上「學歷膨脹」,令年輕人意識到單靠「獅子山精神」拼搏難換取回報,「他們看見父母過勞工作,犧牲家庭和健康,最終亦無法在港置業或安穩生活。」

他認為,新生代拒絕新自由主義的「承諾」,否定犧牲生活質量以換取未來的邏輯,「拒絕過勞成為他們唯一的『反撲』」;他們不認同「加班等於敬業」的邏輯,更重視與上司建立平等關係,而非只有「上尊下卑」的職場文化。

不認同「加班等於敬業」

梁仕池直言,年輕人像已「洞悉」現今職場的本質,認為準時下班、拒絕不必要的聚餐是合理的,同時被職場中層或管理層視為具挑釁性的行為。但他強調,真正有能力「整頓職場」的年輕人僅佔少數,「一般基層勞工沒有議價能力。」

李薇婷補充,有關現象也反映生活形態的轉變,如新生代普遍以通訊軟件為主要溝通方式,繼而利用該些工具請假和辭職,而非利用電郵或書信作公事溝通。

記者:仇凱瑭

———

《香港奴工系列》

現況篇:每日雜誌|本地「奴工」日做14小時 身心過勞變催命符 無界職場拼搏無盡

政策篇:每日雜誌|工時無上限公餘難「離線」 勞團促仿效日韓台立法保障「過勞」