每日雜誌‧人物誌|走入社區傾聽居民所需 楊詠珊以規劃描繪幸福藍圖

發佈時間:10:20 2025-10-09 HKT

楊詠珊對城市規劃的好奇,源自童年生活中的日常便利。從木屋搬進公屋後,她感受到規劃如何影響一個人的成長與幸福。她現為香港規劃師學會會長及奧雅納(Arup)東亞區總裁,參與多項香港與大灣區的大型規劃項目,包括前海、北部都會區等。她相信,規劃不能閉門造車,必須走入社區,與居民對話,從細節中理解生活所需,勉勵年輕一代規劃師保持初心與責任感,「做規劃,不止影響一代人,要將好的影響傳出去。」

「小時候常常想,為甚麼家附近有球場?為甚麼走幾步就可以買零食、去茶餐廳?是誰這樣安排的?」楊詠珊的童年在秀茂坪度過,早年曾與家人居於木屋,後因火災獲安排遷入公屋,「公屋周圍甚麼都有,樓下有球場、公園,還有小童群益會,社區內有學校、診所、商店。」她笑着回憶道,「大家不會鎖鐵閘,小朋友會落公園跳繩、打羽毛球……真的很開心!」

看似日常的社區配置,卻為她的童年帶來無比快樂。中學一次職業分享會,令她意外得知有「城市規劃」的專業,立志投身其中,「我覺得自己很有福氣,從小到大生活在一個有規劃、有溫度的社區。我想將這份福氣傳給更多人。」

參與前海北都等大型規劃項目

楊詠珊現為跨國工程顧問公司奧雅納的東亞區總裁,管理香港乃至整個東亞地區的市場發展,曾參與的項目涵蓋北部都會區、前海、深水埗及九龍城等。她深信,規劃不是閉門造車,而是以雙腳走進社區。一個地方的真實面貌,往往藏在日常細節中。

她笑說,每當接手新項目,總會落區走走,去吃飯、體驗、感受,「要有八卦、好奇的心,多與街坊傾談,問他們平時是否多街坊、為何現在這麼靜等,他們會樂意和你說,會得到很多資料。」她舉例,曾參與邊境禁區的規劃研究,因緣際會認識了一位村長,對方特意幫她聯絡村民借出空置房屋暫住,「屋內甚麼都沒有,村長還幫我找了張帆布床,但你要感受過、住過,才講得出那裏應如何規劃。」

「我們要聆聽居民的聲音,再用專業角度,整合他們的意見和未來發展方向。」她強調,規劃並非單向的設計,需理解居民的疑慮,在現實和願景中找到可行的中間點,「很多時候居民不想搬,不是因為抗拒發展,而是對未來感到不確定。」她認為,規劃師的職責不是「推銷」方案,而是幫助居民解決問題,「要思考如何安排才對居民最有利。」

楊詠珊舉例,有村民抱怨村口的路年久失修、污水處理設施不足,「在發展的同時,是否可以順便改善舊區設施?」對她而言,這些不是「多餘的要求」,而是可以幫助市民的機會,「只要幫到市民,可做的就先做。」

相信可平衡「商場化」與地區特色

她分享,曾參與流浮山旅遊發展研究,與團隊落區了解地區的實際情況與需要,當地部分路無劃線,村尾有淤泥積聚、氣味難聞,雖然主項目尚未啟動,未能動用該預算,但團隊與區議員及政府部門合作,以其他社區資源優先處理可改善的民生問題,從實際出發,靈活應變。

近年舊區重建項目傾向「商場化」,她認為城市空間不是「非黑即白」,商場能為市民提供便利,有冷氣、洗手間、避雨空間等,「下雨打風,或者天氣很熱,市民自然選擇舒服的地方行街。」她說,並非建商場有錯,相信有平衡的方式,如可保留部分地區特色,但亦反對一味保留所有舊物,不作改變,強調隨時代進步,城市規劃也要切合現代人的需要,可以融合多種面貌。

見證河套區逐步走向未來創科重地

談到最能代表其規劃哲學的項目,楊詠珊選擇參與了10多年的河套區規劃。該片位於香港與深圳交界的土地,原屬深圳管轄,後因深圳河河道改道而劃入香港範圍,面積達87公頃。該土地曾是農地與魚塘,地勢低窪,沒有規劃及基建,邊界歸屬一度不明確,是一張真正的「白紙」,她見證該處從淤泥逐步走向未來創科重地,直言感到榮幸。

她透露,規劃過程中,香港與深圳各自負責不同區域,但需同步推動、互相對接,「我們要上去深圳開會,如何溝通、協調兩邊規劃,全部要一手一腳摸索。」她說,過去的城市規劃往往止步於「畫靚圖」,但真正難題是如何「落地」,「河套項目從一開始就強調規劃與落實同步,要一併規劃基建、配套和落實路線,確保願景能轉化為現實。」

實際上,楊詠珊與團隊曾參與深圳前海基建開發的整體統籌與設計管理,協助當地政府梳理規劃的「落地」流程,一步一步分階段規劃。相關經驗亦將應用於本港的北部都會區發展計劃,該公司與Mace聯營,獲政府委任提供古洞北粉嶺北新發展區及新田科技城的工程計劃管理服務,楊詠珊說,團隊的角色要與各工程團隊、承建商等密切溝通,「哪些工程可優先、哪些可同時做,泥土應運往何處等……需要協調各工程的排序和資源調配。」

寄語年輕人用熱誠發揮影響力

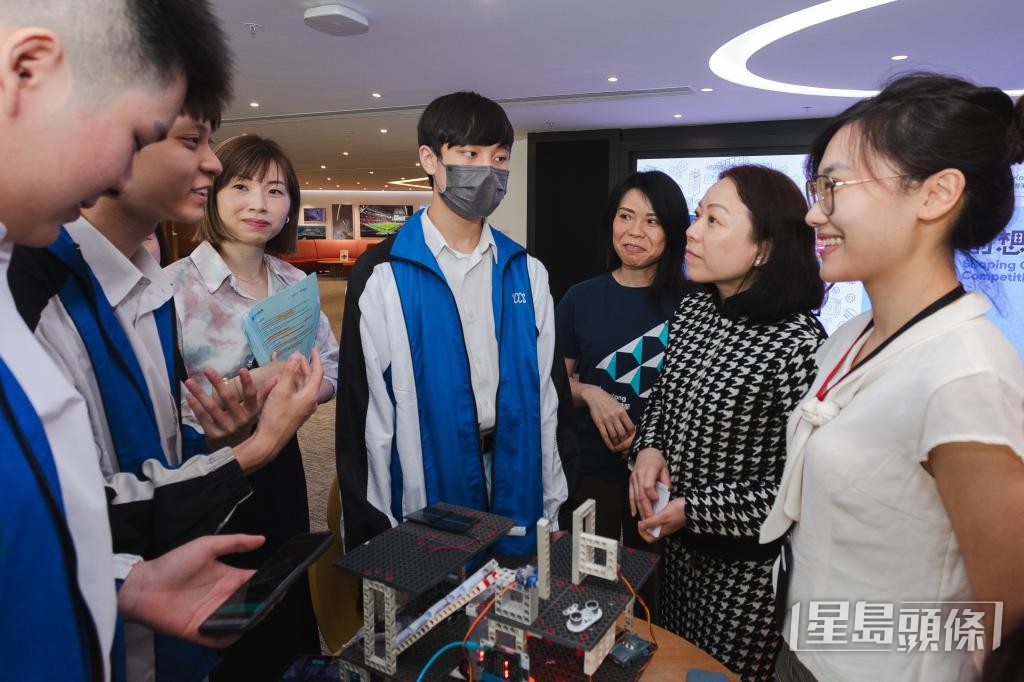

楊詠珊今年接任香港規劃師學會會長,對於後進,她毫不吝嗇地讚賞其表現,「我接觸過不少年輕規劃師,他們有創意,還會用人工智能(AI)和科技工具,成品又快又靚又好。」不過,她也提醒大家不要過度依賴工具,「AI始終只是工具,別忘了訓練自己的腦袋,不斷學習和進步。」

除了技術與學習,她更強調「初心」與「擔當」,「做規劃,不止影響一代人,你要有熱誠、有責任感,將好的影響傳出去。」她也寄語年輕人,可將影響力從香港出發,延伸至大灣區,甚至放眼世界,為更多人帶來宜居的城市生活。

讓人感舒服安全 宜居非宏大概念

楊詠珊分享她心目中的宜居城市,不用多華麗,而是要讓人感到舒服、安全、方便。

對她而言,宜居從來不是宏大的概念,而是非常具體的日常體驗,有安全、舒適的住所,鄰近有便利的生活配套設施、病了不用乘半小時車求診,樓下有地方可以散步、打波、見街坊。

講求包容性考慮不同群體需要

她指出,說來容易,但要做到上述並不簡單,背後牽涉城市韌性,以及各種細節。她特別提到,宜居也要講求包容性,在設計時應考慮不同群體的需要,包括長者、兒童、女性,甚至少數族裔,「有些設計看起來很美觀,但實際上對行動不便者不友善。」她強調,真正宜居的城市,要讓每個人都可以安心、舒適地生活。

冀港2050年擁新定位 「粵港澳大灣區的中環」

楊詠珊對2050年的香港有嶄新想像,希望香港有新的城市定位,成為「粵港澳大灣區的中環」。

被問及她心目中2050年的香港,她提出跳出傳統框架的觀點,指未來香港不一定要有大量常住人口,而是可以成為高度流動、開放的城市平台,「我希望香港成為一個能夠吸引大灣區,甚至全球人才短期停留、工作和交流的城市。」

她形容,「若以整個大灣區作比喻,香港應像大灣區的中環。」作為國際金融中心,香港擁有法律、金融、專業服務等優勢,加上對內可聯通內地,對外具國際視野,正適合成為區內樞紐。

在此願景下,她認為城市規劃也需因應流動人口而變得更彈性。她指出,未來的居住與工作空間或不再被嚴格劃分,如部分住宅可結合共享辦公功能,甚至是酒店與辦公混合用途的空間。她舉例,黃竹坑已有酒店樓上作住宿用途,樓下則為共享工作空間,是未來可能發展的方向。

記者:林家希