AI深入「對人」工種 情緒輔導員如虎添翼 更易識別高危個案︱新聞追擊

發佈時間:08:00 2025-07-28 HKT

人工智能(AI)應用日趨多元化,除大數據分析、處理文書及自動駕駛外,不少傳統上的「對人」工作亦見其影蹤。有研發心理支援應用程式的本地學者向《星島》表示,AI具潛力應用於情緒輔導培訓,由AI生成的「情緒分析報告」更有助提升真人輔導成效,「讓年資僅兩三年的輔導員,可媲美有六七年經驗的資深輔導員」。另有海外升學顧問採用AI作前期評估工作,分析學生的性格特質作出更佳升學建議。有專研AI學者分析,隨着AI融入工作流程,本港企業將更聚焦尋找「有能力操控AI工具」的複合型人才。

AI分析情緒 分流約見真人輔導

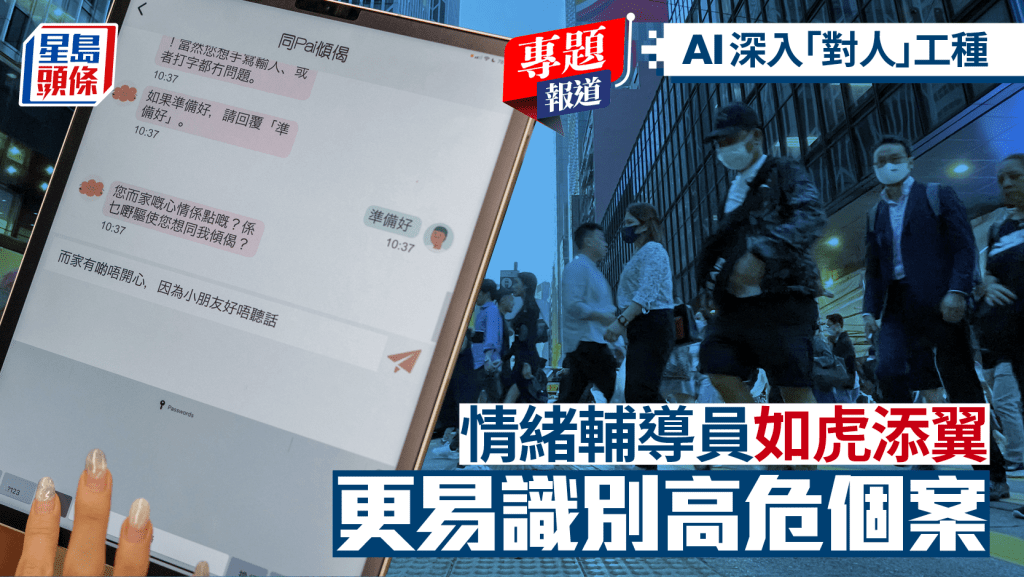

AI聊天機械人除可擔當常規客服,也可協助處理輔導工作。有大學護理學院的粵語SEN兒童照顧者AI手機App「Pai.ACT」,由前年11月至今已服務超過1,500人,成功識別出近300名達「中度焦慮或抑鬱」的照顧者,當中逾200人願接受真人輔導,並將其焦慮及抑鬱狀態降低約3成。項目負責人兼學院助理教授莊婉瑜指,系統可模擬真人輔導的第一步、即「接納與承諾治療」,通過照顧者與聊天機械人對話過程,AI可在後台分析用家的情緒狀態並生成報告,及會自動按結果分流有需要者,約見真人輔導員。

莊婉瑜續指,傳統在首節輔導中,輔導員要憑臨床經驗,在對話中分析求助者的背景、面對困境等資訊,一般需時60至90分鐘傾談,「但AI只需花約20分鐘便能完成這些工作,慳了三分二時間」。同時,AI生成的分析報告,也讓年資較淺的輔導員更快掌握個案情況及所需輔導,令其能力可媲美資深人員,「因報告幫了一大筆」。

另外,因AI較少機會衍生道德問題,故具潛力應用在精神健康輔導的培訓中。她說:「起碼令輔導員做個案的信心大了,不需要怕出錯,也多了空間練習。利用AI培訓也可分作三級制,初期是用AI作基礎培訓,中期作網上學習,最後可用於實習」。她透露,團隊正研發虛擬人物平台,讓學生可與模擬個案「切磋」,「平台也會給出報告,讓學生知道其說話技巧,是否符合輔導原則及框架。」

因「信任關係」AI不會完全取代真人

至於AI會否全面取代真人輔導,莊婉瑜認為因「信任關係」在輔導過程中非常重要,AI不會完全取代輔導員及心理學家,「始終輔導像聊天,有聲線、情感、語調交流,有時也有身體接觸,如拍肩安慰、握手支持等,這些都不是AI可測量的。」

有海外升學中心則自行研發AI系統,分析學生的性格特質、興趣、價值觀與技能,以協助升學顧問作前期評估,設計升學策略及深入輔導。負責人指,AI通過案例分析與決策模式學習,加強升學顧問了解學生的特質及職涯取向,「亦設個人陳述分析(personal Statement)功能,助學生改善升學申請文件,提高競爭力」。

嶺南大學人工智能學部教授及負責人謝浩然指,應用AI可減少「高資料密集」行業的基礎工作,也會令企業對人力需求、產品和服務產生巨大變化,「在培訓和錄取人才時,企業會趨向尋找更能操控AI工具,並理解業務流程的複合型人才」。

記者:蕭博禧