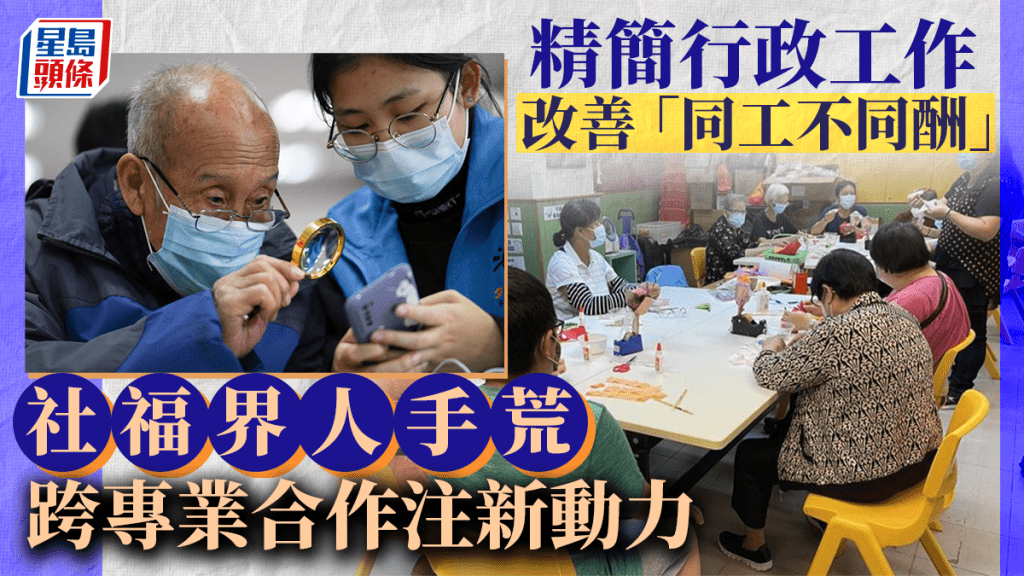

每日雜誌|精簡行政工作 改善「同工不同酬」 社福界人手荒 跨專業合作注新動力

發佈時間:08:00 2024-05-23 HKT

行政會議上周通過修訂《2024年社會工作者註冊(修訂)條例草案》,建議社工註冊局改組、制定除牌機制,引起公眾對業界的關注。事實上,疫後社福界人手短缺的問題甚為逼切,或間接影響服務質素,有社工指,即使工作量大分身不暇,不少同工寧願犧牲私人時間,竭力保持服務,期望業界精簡行政工作,並在福利上作出調節。坊間有計劃資助非社工學系出身的學生到社福組織實習,盼促進業界聘用更多非社工專業人士,有業內人士期望長遠以「跨專業合作」幫助服務使用者,推動社福界向前發展。

綜合多位前線社工及資深社福界人士的意見,經歷3年疫情洗禮,香港各行各業皆面對人才流失,而社工界青黃不接的情況未有改善。參考社會福利署發表有關「社會工作人力需求系統」的報告書,在2021至2022年度,所有社會工作職位的流失個案數目為1322宗,遠高於2020至2021年度的489宗。

社會工作職位流失增近2倍

該系統涵蓋在不同界別僱用社工人員的本地機構,大致可分為政府部門、提供社會工作訓練課程的本地學院和非政府機構3個類別,而後者的流失率最高,整體在職人數錄得0.3%的負增長率。香港社會工作人員協會專業發展委員會召集人李婉心指,數字充分反映業界人員流動的狀況,而院舍服務、需要通宵輪值或深宵外展等工作的前線人員流動性亦較高。

此外,沒有社工資歷的輔助同事,如福利工作員、活動幹事和起居照顧員等,同樣空缺多。香港社會服務聯會去年就非政府機構的員工流失率進行調查,涵蓋逾130間機構會員共5萬多名員工,結果顯示社工職系的流失率平均超過20%,而資訊科技、公共關係、巿務及籌款等職系的流失率,更達到30%至近50%不等。過去不乏調查指,社福界缺乏人手致社工「攤分」予各個案的時間越來越少。有社工直言難以抽出時間家訪,或影響服務質素,「當工作量不許可,便會挑選相對穩定而溝通能力許可的個案,嘗試以電話訪談取代面談。」

有前線社工分享,現時一旦有同事離職,普遍要招聘3個月至半年時間才能填補空缺,而一般社工要處理30至40個活躍個案,再兼顧約30個非活躍個案,分身不暇,「除了有5至10年經驗的中高層崗位,現時普遍最缺乏社會工作助理(SWA),即非學位社工學歷的註冊社工,其次亦難聘請活動助理等輔助同事。」香港社會工作者總工會會長張志偉同意,每年社工學系畢業人數看似足夠應付社福界需求,但實際上,許多副學士及高級文憑畢業生都會選擇繼續升學,而非直接投身職場。

需半年時間填補離職空缺

據了解,現時社工職位普遍分為兩大類,包括俗稱「A仔位」的助理社會工作主任(ASWO)及社會工作助理(SWA),前者需要擁有社工學士學位,起薪點近3.6萬元;後者只需修畢社工文憑或副學士學位即可,起薪點約2.4萬元。

中大社會工作學系講師丁惟彬指,以往人才過剩,加上港府在2001年推行「整筆撥款津助制度(LSG)」,非政府組織可以自主決定人手編配,許多機構為節省金錢,都會用SWA的薪金招聘人手,導致大學生都要做SWA,但近年人力市場的情況逆轉,「現時好缺人,大學生一畢業都找到ASWO工作,變相人工較低的SWA職位反而請不到人。」

「A仔位」分配不均 招聘難度倍增

丁直言,「同工不同酬」的情況維持多年,「傳統上社署、醫管局、學校或家庭服務中心都較多『A仔位』,但精神健康服務、老人服務、復康殘疾人士服務等,都是SWA職位,要做到主管級才是『A仔位』。」他指,所有社會工作同樣「難做」,卻礙於機構政策,「A仔位」分配不均,令部分工作崗位招聘難度倍增,「做精神健康服務的難度和人手,不會比去社署、入學校做服務低,但因為機構的政策而人工有別。」

薪酬因素以外,張志偉指,部分畢業生因為工作前景而投身長者服務市場,「現時人口老化,變相長者服務需求大,發展空間及晉升機會更加高。」他指,80年代青年人口不斷膨脹,吸引許多社工同事投身青少年服務,現時情況有別,長者服務比較「穩定」。

有社工直言,對服務對象負責任和維持服務質素,是社福界最重要的一環,相信不少同工寧願犧牲私人時間,都會竭力保持服務質素,「一般人手不足或工作量太多,我們會討論調整介入方式,或重新分配直接服務和行政工作的時間。」她指,同工會盡量把行政方面的程序壓縮,或者在非辦公時間處理文件,減少影響營運時間提供直接服務的時數。丁惟彬指,除了在薪金和福利上作出調節,業界應反思如何精簡行政工作,如部分機構要求社工1年完成4次個案審計的文件整理,令同工怨聲載道,「如果該些時間可以用於個案會面,或更有意義。」他續說,港府可考慮投入更多資源予大學加開學位,培訓社工,「政府和社署應該加大力度游說大學加開學位,強調大學有社會責任培訓更多社工投身市場。」

為了改善社福界人手短缺的問題,有慈善基金與機構合作,資助非社工學系出身的學生到社福組織實習,盼促進業界聘用更多非社工專業人士,拓寬人才招聘市場。翻查資料,相關計劃開拓了新的社福界見習職位,為業界注入新動力,並提升畢業生從學校過渡到職場的就業能力。

有社工認為,社工工作在知識或核心價值上都需要具備一定專業程度,相關學生可以做輔助角色,「可能學生實習後對社福界產生興趣,讓更多年輕人認識社工工作也有助填補空缺。」但她直言,經驗尚淺或沒有社工資歷的同事無法處理高危個案,如涉及個案有自殺傾向、虐老等情況,都必須由較資深的社工跟進處理,所以不應在減輕工作量的角度出發聘請非社工專業人士,而是以「跨專業合作」為目標,幫助服務使用者。

「職業倦怠」成主因 學者倡正視問題

移民潮以外,有學者直言,不少同工因為「職業倦怠」而選擇離開業界或轉行,盼業界關注及正視問題。

香港大學社會工作及社會行政學系上月進行調查,255名受訪的在職社工當中,93%出現中等程度職業過勞徵狀,80%有中等繼發性創傷壓力,68%出現抑鬱症狀,只有3.5%獲得「慈悲滿足感(Compassion satisfaction)」;經過兩個月的改善課程後,情況明顯改善。中大社會工作學系講師丁惟彬指,社工在工作上無法取得滿足感和成功感,「他們覺得工作辛苦,對前景感到迷茫,或會短暫離開職場重新構思前路。」他直言,如何幫社工減壓是重大課題,機構及政府都要更關注同工的精神健康,「當工作環境好困難而感到倦怠,就會令一班有心的同事退下火線。」社協會長譚贛蘭教授亦指,業界近年都明瞭前線同事工作壓力大,相繼開辦減壓課程,望有助挽留人才。

庇護工場社工大不足 難為殘疾人士家庭把關

上周葵芳邨發生照顧者悲劇,再喚起社會關注。有機構指,現時每100名庇護工場服務使用者只有1名社工跟進,期望提高相關比例,為殘疾人士家庭把關。

一名59歲母親疑因擔心無法獨力照顧中度智障的兒子,雙雙燒炭身亡釀成悲劇,令「以老護殘」等照顧者問題再度浮面。基督教懷智服務處指,照顧者的身心壓力不容忽視,儘管政府近年陸續增加資源拓展照顧者支援措施,惟在及早識別高危照顧者方面仍然處於被動。是次悲劇由庇護工場職員發現男死者未有上班,聯絡其親友揭發。該機構指,庇護工場服務均有社工駐場,現時每個庇護工場普遍有150至200名殘疾人士,當中不乏高危個案,但以現時的人手比例計算,每100名庇護工場服務使用者才有1名社工,跟進個案的工作相當吃力。

該機構促請政府增加庇護工場社工人手,在合理的人手比例下做好高危個案的識別,「為殘疾人士的家庭把關,避免悲劇再次發生。」

----------------------

記者:仇凱瑭

緊貼最新最快新聞資訊,請立即下載星島頭條App:https://bit.ly/3Q29Vow