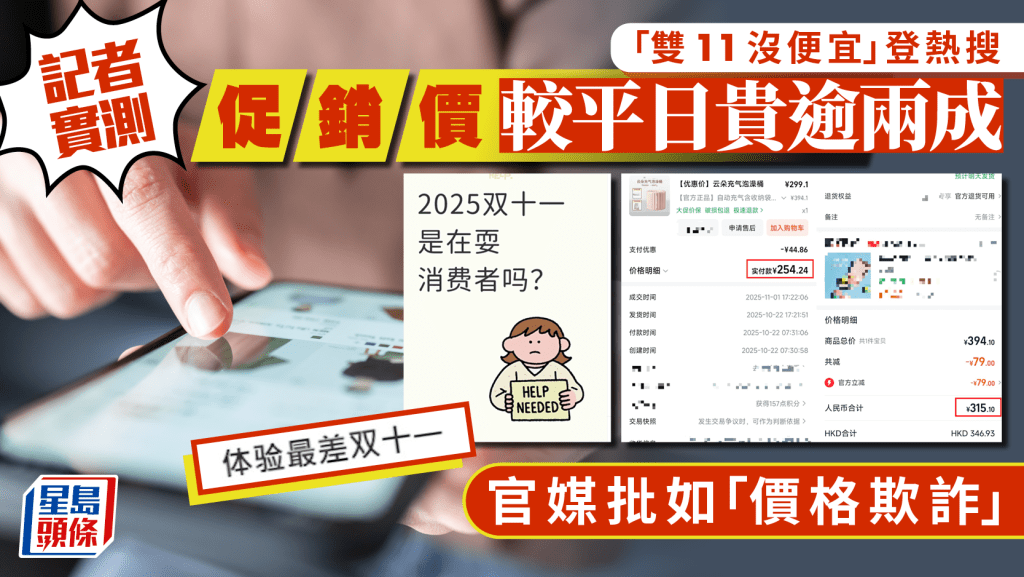

「雙11沒便宜」登熱搜 記者實測促銷價較平日貴逾兩成 官媒批如「價格欺詐」

發佈時間:18:07 2025-11-11 HKT

【雙11/雙十一/電商/網購】每年「雙11」購物節是內地商戶及電商減價促銷產品的日子,然而在狂熱購物氣氛的同時,「雙11沒便宜」的話題亦登上社交媒體熱搜,民眾反映不少商品在雙11的促銷價竟比平日更貴,《星島頭條》記者實測,有商品的優惠價較平日下單時貴兩成多。內媒報道指,有商家不但將價格「先加後減」,更出現「不同人不同價」情況,令活動如同「價格欺詐」。市場監管總局已發布合規提示,明確表示要杜絕「大數據殺熟」的情況。

促銷價較平日貴逾兩成 客服解釋「成本上漲」

今年各家電商早在10月中旬就開始「雙11」預售和第一波促銷活動,不過在內地社交平台上,有網民貼出下單截圖,指遇到「殺熟」,「88VIP會員會更貴」;有人稱當辛苦湊單最後合併付款後,價格反而更高。另有博主表示,自己今年購買一部普通電視機,在618購物節以及9月份的正常活動價格為6,300元(人民幣,下同),但在雙11活動前,商家卻加價至8,999元,而10月30日活動原價1.7萬元,用券後7,500元可購得。

有人就稱今年7、8月份已看中一款冷氣機,為等優惠而留待雙11購買,卻發現使用國家補貼和優惠滿減券後仍比幾個月前貴了400元,冰箱也漲價500元,洗碗機由3,000多元漲至4,000多元。

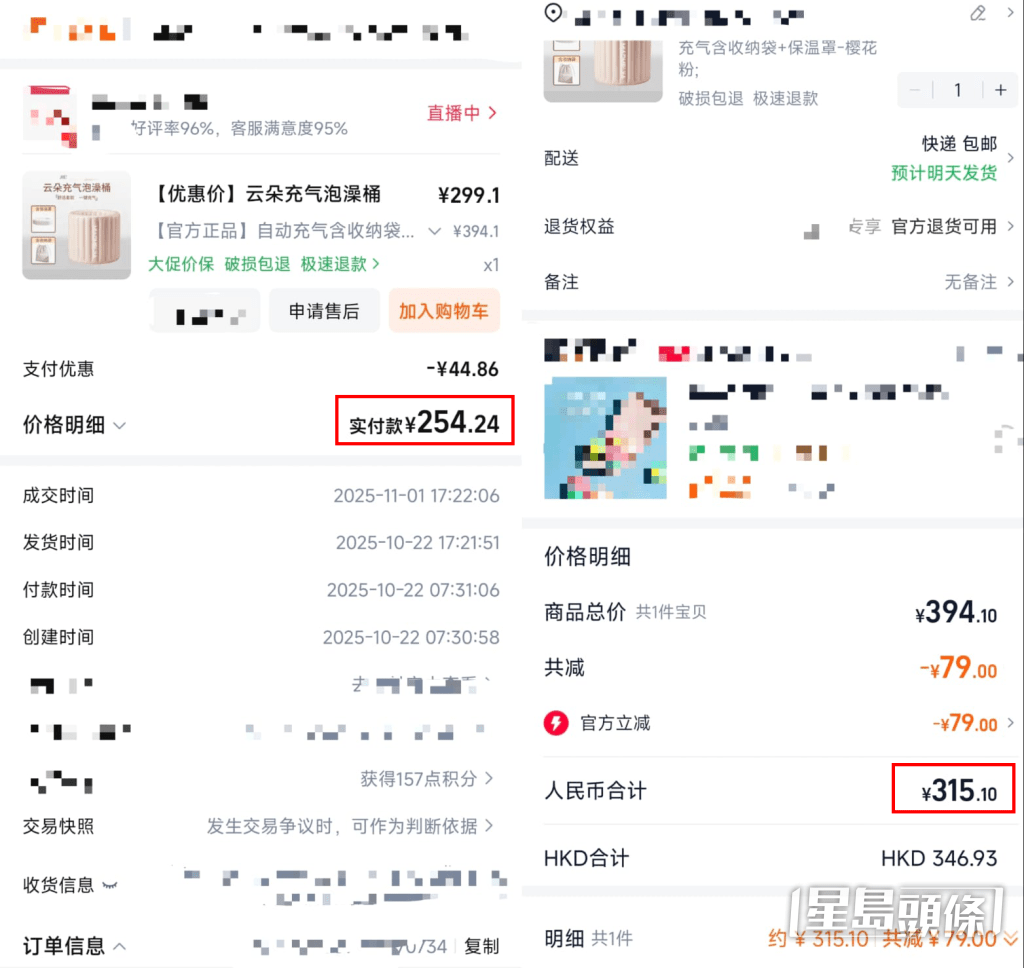

《星島頭條》記者比較某電商平台,發現有商家提供的優惠價格實際上比平時更高,例如三周前售約250元的泡澡桶,最新優惠價亦較下單時貴兩成多。記者向商家查詢,對方解釋指相關原材料成本上漲,最新一批貨品無法以之前的價格出售。

不同用戶同一商品不同價 「雙11價保」投訴上萬條

除了促銷價比平日貴外,內媒《法治日報》指出,有商家出現「不同人不同價」情況。報道引述消費者稱,曾就心儀商品客服查詢,準備下單時卻發現,商品結算價由最初355元加至372元,然而朋友的手機顯示價格仍為355元,認為「明顯是大數據殺熟,坐地起價。」另外,有網民反映平台發放的優惠券不但難搶,適用範圍也有限,例如部份服飾券不能用於同一商品,增加了湊單難度。

報道指,在某第三方投訴平台上的「雙11價保」相關投訴已達上萬條。多名消費者投訴稱,雙11期間購買的商品並未如商家承諾為「最低價」,提出價保申請後,商家以「平台優惠券、贈品不參與價保」或「早買早享受」等理由拒絕。亦有賣家通過下架商品或更改鏈接來規避價保責任。

《新華每日電訊》認為,「雙11」本是消費者與商家雙贏的好事,然而隨著銷售排名及流量成為電商平台分配資源的重要參考,部分商家為平衡成本與利潤,選擇價格欺詐。長此以往,有誠信商家也難免因價格偏高失去競爭力,陷入隨波逐流或被淘汰的兩難境地。

市場監管總局已向主要電商平台發布《「雙十一」網絡集中促銷合規提示》,旨在規範促銷經營行為,維護「雙11」期間網絡交易秩序,保護消費者合法權益。《提示》表明要杜絕「二選一」及「大數據殺熟」等違法行為;嚴格規範價格、直播營銷、廣告內容審核等。

相關文章: