中華民族自信心與經濟發展 九三閱兵的感賦|陳新燊

發佈時間:08:00 2025-09-08 HKT

中華民族的自信,源自悠久的歷史文化、現代經濟與科技的不斷進步,以及制度建設的有效實踐。這種自信,不僅是民族心理層面的覺醒,更在推動國家發展、提升國際影響力中發揮著不可替代的作用。

一、歷史與文化:自信的深層根基

中華文明是世界上唯一未曾中斷的古老文明,五千多年的歷史積澱,為民族自信奠定了深厚的文化基礎。儒家思想所倡導的仁義禮智信,詩詞歌賦中展現的文化審美,以及中醫藥所蘊含的傳統智慧與科學價值,共同構成了中華民族獨特的精神標識。

這些文化瑰寶,不僅塑造了民族性格,也在當代通過節日復興、書法推廣、武術傳播等形式煥發出新的生命力。然而,近代中國曾經歷鴉片戰爭、列強侵略等深重屈辱,民族自信一度遭受嚴重打擊。但正因有著深厚的文化根基,才使得民族復興始終保有不竭動力。

20世紀初,英國哲學家羅素曾指出,中國具備成為世界重要力量的潛力。今天,這一預見正在中國新時代逐步成為現實。文化傳承與現代創新的有機結合,推動著民族自信不斷邁向新高度。

二、經濟騰飛:自信的物質支撐

自改革開放以來,中國經濟實現了持續高速增長,為民族自信提供了堅實的物質基礎。如今,中國已成為世界經濟的重要一極,高鐵、5G、移動支付等創新成果,不僅顯著提升了國民生活質量,也改變了國際社會對中國的傳統認知。

華為、大疆、比亞迪、寧德時代等民企在全球市場中展現出強大競爭力,航天探月、空間站建設、人工智能大模型等前沿領域的突破,進一步增強了國人的自豪感。從「中國製造」邁向「中國創造」,中國力量正日益深刻地融入並影響著全球產業鏈,這不僅是一種經濟成就,更是民族自信的重要來源。

三、文化復興:自信的軟實力體現

隨著經濟實力的增強,文化復興逐漸成為民族自信的重要表現形式。「國潮」興起,不僅讓傳統文化在現代設計中煥發新生,也體現出其兼具精神價值與經濟潛力的雙重特征。

在影視、音樂、遊戲等文化創意領域,《長安三萬里》、《哪咤》、《流浪地球3》以及《黑神話:悟空》等作品贏得全球市場廣泛關注,顯示出中國文化創作能力的快速崛起。最近, 中國香港鋼琴家沈靖韜在第十七屆範·克萊本國際鋼琴大賽中奪冠並展開全球200場巡演,亦成為華人文化國際影響力的生動注腳。

文化認同的增強,進一步推動了國產品牌的崛起。許多企業通過將傳統元素與當代消費趨勢有機融合,既滿足了國民對文化自豪感的追求,也成功開拓了海外市場。這種「文化—產業」的良性互動,為民族自信注入了源源不斷的動力。

四、歷史啟示:從屈辱到自強

近代中國的歷史清楚地昭示:「落後就要挨打」。而抗戰勝利,則成為民族從屈辱走向復興的重要轉折點。九三閱兵,作為對那場偉大勝利的紀念,不只是對歷史的回望,更是一種深刻的精神昭示:唯有團結一心、自強不息,才能真正實現國家獨立與民族尊嚴。

歷史告訴我們,發展是應對外部挑戰的根本途徑,團結與奮鬥是民族進步的核心力量,而自信,則是引領我們不斷前行的精神引擎。

五、開放與包容:自信的必要姿態

真正的民族自信,必然包含開放與包容的胸襟。從改革開放到加入世界貿易組織,再到「一帶一路」倡議,中國始終以主動的姿態融入全球發展潮流。

在借鑒國際經驗方面,中國積極吸納日本工匠精神中的質量意識,結合本國實際推動制造業升級;學習德國職業教育體系,構建「校企協同」的技能培養模式;參考美國創新生態,探索資本市場與科研結合的新路徑;借鑒北歐綠色發展理念,大力推進「碳達峰、碳中和」目標。這些舉措,既體現了中國面向世界的開放態度,也通過「引進—消化—再創新」的路徑,進一步錘煉了制度的韌性與發展的自信。

六、制度優勢:自信的根本保障

中國特色社會主義制度具有集中力量辦大事的顯著優勢,這一制度優勢在中國減貧事業、高鐵網絡建設、5G技術突破、航天工程推進及生態治理等方面得到了充分體現。例如,「三北防護林」工程和「庫布其治沙」項目,不僅極大改善了生態環境,更為全球可持續發展貢獻了「中國方案」。

與此同時,自信也要求我們正視制度發展中的挑戰。如何在提升集體效率的同時兼顧社會公平,如何在治理過程中增強透明度和反饋機制,都是制度自信走向成熟的關鍵環節。這與政治學中「制度適應性」理念相契合,即制度必須不斷自我完善與調整,才能在複雜環境中保持活力與韌性。

七、自信與經濟的相互促進

民族自信與經濟發展之間,存在著密切的互動關係。消費者對國產品牌的信任,帶動了內需增長;企業研發熱情的提升,推動了產業升級;國家自信心的增強,吸引了更多外資流入,進而優化了整體營商環境,形成正向循環。

然而,自信並非盲目自大。我們需警惕浮誇傾向,著力突破關鍵核心技術瓶頸,避免「國潮」流於商業化表面;更需腳踏實地,將文化資源切實轉化為持續創新的動力。這種辯證認知,有助於民族自信建立在更加理性與堅實的基礎之上。

八、九三閱兵的深刻啟示

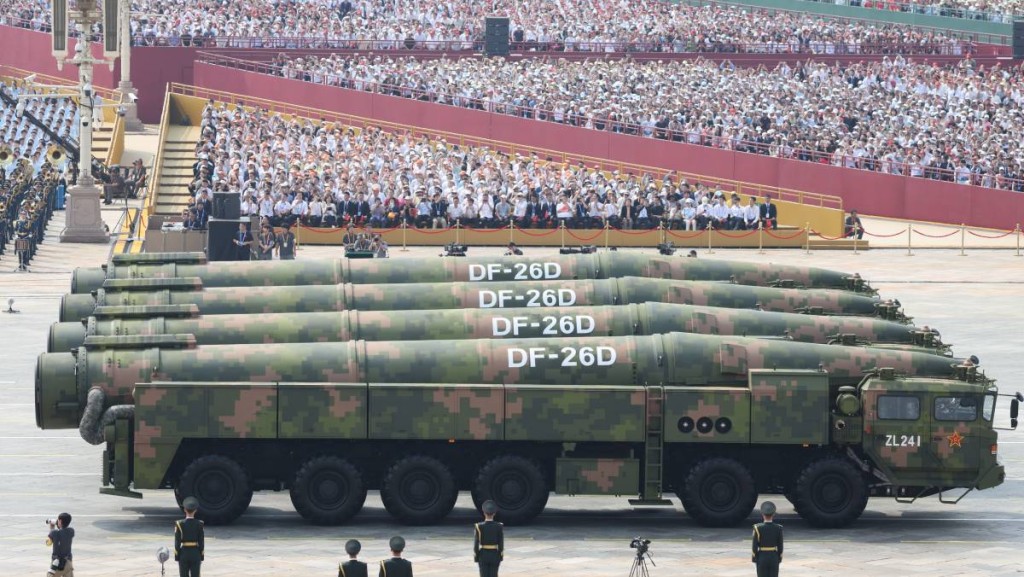

九三閱兵,不僅是對抗戰勝利的隆重紀念,更是國家發展成就與民族精神的一次集中展現。閱兵式上,眾多國產先進裝備的公開亮相,如新型戰機、導彈系統、無人機及信息化作戰平台,不僅展示了中國國防工業的自主創新能力,更體現了在關鍵技術領域實現自給自足的堅定信心。

這些代表國家科技實力與制造水平的裝備,是中國科研人員長期攻堅、自主創新的成果,它們的公開呈現,向世界傳遞出中國科技自信的明確信號。自信,不僅源自歷史的榮光,更來自於當下我們擁有自主掌握核心科技、捍衛國家安全與發展的能力。

閱兵所彰顯的,不只是軍事實力,更是一種基於科技自立、產業自強之上的民族自信心,它強化了國民自豪感,提升了國家的國際威望,同時也激勵著國人繼續在科技創新的道路上勇攀高峰。

九、面向未來的思考

面向未來,民族自信的構建,應當兼顧歷史傳承與現代轉型,重點包括以下幾個方面:

* 推動傳統文化與現代科技深度融合,打造具有國際競爭力的文化產品;

* 持續加大基礎研究投入,聚焦關鍵核心技術攻關,破解「卡脖子」難題;

* 優化教育體系,培養兼具創新能力與全球視野的複合型人才;

* 推進綠色低碳發展,以可持續發展理念引領長遠未來。

結語

中華民族的自信,源於歷史文化的深厚積澱、新中國經濟科技的迅猛發展以及制度體系的不斷完善。九三閱兵,不僅象征著軍事力量與國家凝聚力,更強化了國民的自豪感與國際影響力。它不僅是對過往歷史的緬懷,更是對未來征程的激勵。

一個理性、開放、自信的中國,正以穩健的步伐邁向現代化,並為全球發展貢獻著獨特的中國經驗與智慧。只有在改革、創新與開放的不懈探索中砥礪前行,民族自信才能真正走向成熟與持久。

作者簡介:資深金融人

現任全國資產管理標準化技術委員會顧問