鍾華仁 - 香港公屋如何演變?|書識世界

發佈時間:13:00 2025-10-13 HKT

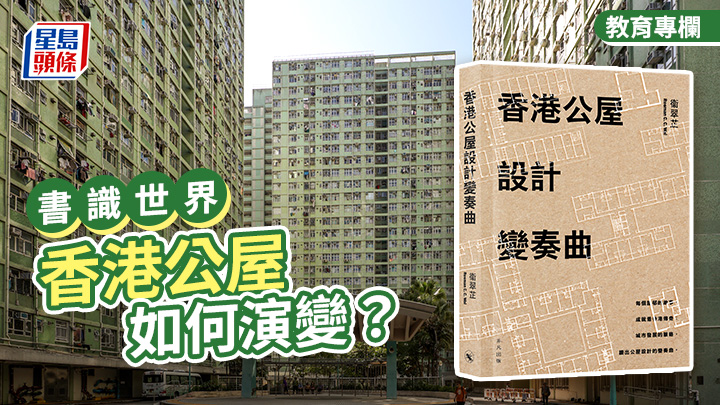

《香港公屋設計變奏曲》作者衛翠芷博士,是香港大學建築學院客席副教授,研究香港公屋多年,是這個領域中極權威的專家。她的上一本作品《一型徒廈的設計基:香港公屋原型》揭示了一型徙置大廈的歷史、設計基因及其發展,相當精彩;今次這本《香港公屋設計變奏曲》,更一口氣剖析了香港公屋設計的前世今生,可謂集大成之作,對建築感興趣的讀者不可錯過。

本作以學術及建築角度,闡述了香港公屋走過的70年:從最初要解決災民生活的徙置屋邨,到創造設備齊全的生活小區;上世紀七八十年代的「十年建屋計劃」翻天覆地改善和重建徙置屋邨,並以公屋牽頭發展新市鎮;90年代率先利用裝嵌式預製組件,改善建屋質量;後來更摒除沿用半世紀的標準公屋大廈,改用因地制宜的非標準公屋大廈設計。可見公共房屋牽涉多方面:民生、社會、政治、經濟等等,在設計的考慮上絕對不止是為了「美觀」,但也不會因為便宜和效率而放棄素質。

香港的公共屋邨計劃舉世聞名,大廈款式繁多,它們的設計到底有何巧妙之處?又如何從設計中反映出社會發展和市民觀念的變化?這些一籃子問題,答案背後所藏巧思合情合理,卻又令人驚喜。

在閱讀《香港公屋設計變奏曲》之時,筆者被琳琅滿目的公屋圖則及公屋航拍照所震撼。更甚者,作者將同一時期發展的公屋並列,就其建築特色如樓宇建構、建築座數、升降機數目、人均居住面積、室內飾面等進行了比對,製作成一份清晰的表格,讓讀者一目了然,也令後進研究者更得心應手,這番工夫實在誠意滿滿。

難得的是,作者身為前香港房屋署的建築師,能充分利用其專業人脈,訪問了多位曾經參與公屋設計的建築師。這些一手資料的加入,使得書中的論述更加豐富且具權威性。作者在訪談中所獲得的見解,亦讓讀者得以窺見設計背後的思考過程和當時的社會脈絡。

筆者小時候雖然不是公屋住戶,但一家子親戚,不少都曾在公屋居住:奶奶住長型公屋(石梨貝)、姨丈一家住雙塔式公屋(華富邨)、舅舅一家住Y型公屋(大埔),筆者對這些公屋的印象,深刻而籠統:長長的走廊、通花磚牆、天井、大門的郵件槽,知其然而不知其所以然。如今讀《香港公屋設計變奏曲》,像翻開了一道歷史的宗卷,也翻開了記憶——褪色,但不失色。

文:鍾華仁

作者是資深出版人,與大家分享結合時事話題的好書。

延伸閱讀: