問世間情是何物|哲學信箱

發佈時間:14:00 2025-04-08 HKT

編輯先生:

編輯先生你好,我最近有一個莫名其妙的煩惱,你可以幫我一下嗎?

我今年中五,不愛讀書,但熱愛運動,最喜歡打籃球,可是最近我卻提不起勁去練球了。我原本有一個女朋友,她是我的同班同學,她成績很好,最初因為常常教我做功課,所以熟絡了,後來順其自然地一起了。最初我們好得很,幾乎24小時都要待在一起,上學放學吃飯都要陪着對方。可是,後來我發現自己的熱情慢慢褪卻了,發現她有很多我不喜歡的缺點,而且我感覺到她對我也好像慢慢冷淡,最終因為一場很小的爭吵就分開了。因為這次分手,令我完全沒心情做任何事情。

編輯先生,你能給我一點意見嗎?

常空虛

問世間情是何物

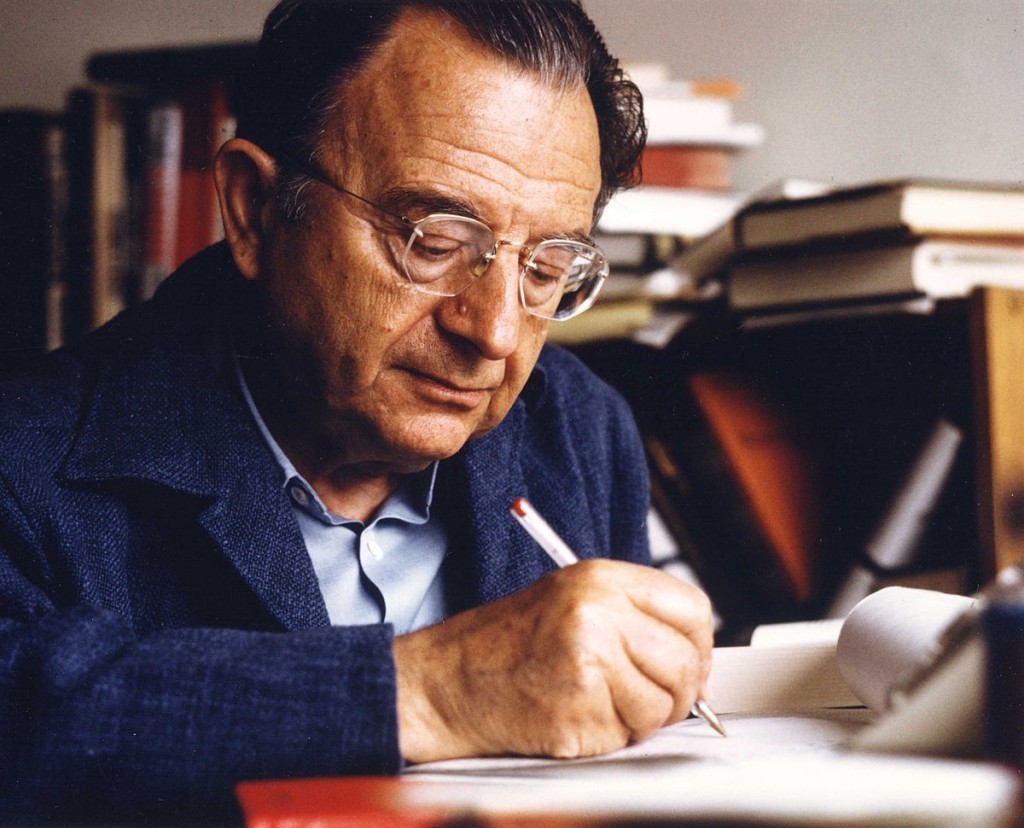

愛情總能勾動我們的心情,它使人快樂,令人狂喜,例如追求愛人時心亂如麻,「行也思君,坐也思君」,與愛人約會時的甜蜜則「勝卻人間無數」,但失去愛情時卻讓人悲傷欲絕,簡直是「淚眼問花花不語」。人們渴望愛情,想要被愛,不少人視之為人生重要的部分,然而我們卻很少認真學習這門深奧的學問。在美國哲學家埃里希.佛洛姆眼中,愛情不是一門如何追求異性的學問,而是如何去愛的人生哲學。今期為大家介紹他的經典著作《愛的藝術》(The Art of Loving),和各位同學一起「問世間情是何物」。

- 哲學家:埃里希.佛洛姆 Erich Fromm(1900年—1980年)

- 「愛情和打籃球一樣,要經過學習才能掌握。」(設計對白)

在學校中,我們學習語文、數學、科學等知識,但對於愛情的學習卻往往被忽視。許多人認為愛情來自於化學反應,期待遇見「對的人」,但這種邂逅、熱戀、平淡、失望的模式往往會周而復此地令我們心碎。

哲學家埃里希.佛洛姆在其著作《愛的藝術》中,提出了對愛情的深刻見解:「但這大多數人決不認為愛情無關緊要,相反他們追求愛情。悲歡離合的愛情電影他們百看不厭,百般無聊的愛情歌曲他們百聽不煩。但他們之中沒有人認為,人們本可以學會去愛。」他認為人們一方面渴求愛情,另一方面卻從不為此而付出努力,因此他在書中從人的處境開始,剖析「愛情」的本質,提醒我們愛是一種需要學習的技藝,而不是等待靈魂伴侶的偶然。

我們為甚麼而愛?

佛洛姆認為「愛情是對人類生存問題的回答」。他指出人所有的恐懼都來自心靈孤獨,因為我們生來都是不同的個體,人與人之間便生了隔閡,而我們便本能地想要消除這種孤寂感。佛洛姆指出有人利用酒精、毒品短暫脫離孤寂,傳統上人們用國族來建立文化和規條,使眾人擁有共同信念和習慣,也是人們想要消除個體孤寂感的行動。而佛洛姆認為人們追逐愛情,渴望與另一個體完完全全地、不分你我地給合,最終也是為了消除這種與生俱來的孤寂感。

愛是何物?

那麼,「愛情」是甚麼呢?一場華麗的婚禮?一頓情人節大餐?一份昂貴的禮物?長久以來人們認為愛情源自激情,是一種突如其來的感受,常被形容為「觸電」、「墜入愛河」、「有感覺」,兩個人因為初次相遇時的激情而感到彼此吸引。然而,隨着時間的推移,激情會逐漸減退。

在佛洛姆眼中,上述的例子只是兩人因為互相吸引而短暫地「墮入情網」,而他指出長久的愛情是「給予」,他認為「『給』比『得』帶來更多的愉快,這不是因為「給」是一種犧牲,而是因為通過『給』表現了我的生命力。」

愛的關鍵詞

而這種「給予」並非一味盲目地討好對方,愛的能力當中還包括關心、責任心、尊重和了解。簡單以母愛為例,母親會關心子女有沒有吃飽;對子女的起居飲食負上責任;了解他們的性格和喜好(關於了解,佛洛姆認為了解「是要深入事物的內部,而不是滿足於一知半解。我只有用他人的眼光看待他人,而把對自己的興趣退居二位。我才能了解對方。」他舉例,當伴侶生氣,卻不表露出來,我們是否可以進一步去了解對方,「明白他的生氣只是他內部更深的東西的反映,這時我眼中的他不再是一個發怒的人,而是一個處在恐懼和惶恐不安之中的受苦的人。」);當子女慢慢長大,會尊重子女的個體意志,支持他們的發展(佛洛姆在書中提到「尊重」是作為母親最難實踐的,最終變成控制狂般操縱他們的子女)。也因此,通向佛洛姆書中開首的觀點,「愛情」並非「有沒有遇到」的隨機事件,而是一項「做不做到」的技能,是一種需要學習的技藝。

書中還有更多有關「愛」的觀點,有興趣的同學可以仔細讀讀,另外可讀日本哲學家岸見一郎的著作《為愛徬徨的勇氣》和中國新儒家大師唐君毅的《愛情之福音》,或許你會發現幾位哲學家對於愛情都有相似的看法。

文:盧家彥 圖:網上圖片

相關文章:

換了身體但意識一樣 會是同一人嗎?科幻中的哲學|STEM教室

哲學教室 | 到底要不要做個好人?堅守道德正義就會有好的人生嗎?

哲學教室 | 如果「基因工程」可訂製最好的孩子 世界會更美好嗎?合乎倫理嗎?