中文成香港官方語文 胡鴻烈功不可沒|根本月報

發佈時間:14:30 2025-11-07 HKT

香港教育家胡鴻烈博士(1920-2025)逝世,緬懷之文不少,綜觀而言,其貢獻主要為創立樹仁大學、在港英時期推動中文成為官方語文和9年義務教育、伸張司法公義、關懷民生。本文聚焦於胡鴻烈對推動中文成為香港官方語文的貢獻,他最早以議員身份向港英政府提案中文須與英文並列為官方語文;口語方面,他建議粵語和國語(普通話)同時列為官方語言。

英國自1842年起統治香港,100多年間只有英文為官方語言,市民多感不便。胡鴻烈在1964年提出「把中文列為官方語言」,認為這是「很根本的問題」。他在1965年4月當選市政局議員,8月向港府建議政府部門與市民之間的公文往來應該使用中文。同年10月,他在市政局會議正式提出把中文列為香港官方語言,建議獲得通過。11月,市政局成立市民分區投訴處,從此香港市民可用中文信函提出投訴,胡氏負責香港仔和赤柱兩處的投訴事,經他手處理的投訴達200多宗,胡可謂名副其實的民選議員。其後,教育司署也接受中文投書。

部分政府部門接受中文投書只是開始,胡鴻烈要求港府「盡速」把中文列為官方語言,因為香港人口百分之九十五以上為中國人(按:香港舊文獻稱漢族多為中國人,少稱華人),習慣以中文為思想、行為的傳達工具,因此為了多數人的利益和政府推行政務的效率,採用中文是「必須的且是根本的」,否則「任何的社會改革將屬徒然」。

中文為官方語言七大理由

為何中文必須成為官方語言?問今人,或許只說出一兩個重要原因,胡鴻烈卻能一連說出七大理由。第一,權利須平等,不應剝奪不懂英文的市民向政府傳達心聲的權利和有才幹而英文欠佳者服務民眾的機會,這「基本人權」應該尊重。第二,香港青年專注於學習英文而忽視中國文化的研究,不獨是中國文化的損失,也是世界的損失,因為中國文化是世界文化資產。

第三,港府以翻譯困難作為不使用中文的藉口不成理由,因為高水準的翻譯可以達到「信、達」。第四,中文大學和香港大學的地位是平等的,如果中文不能成為官方語言,必對成立才4年(按:中大成立於1963年,胡氏受訪於1967年)的中文大學的發展有所阻礙。第五,香港青年有高度的自覺,知道要爭取現代開明社會的基本人權,因此港府不應以三四十年前的「欺騙手段」來對待「今日的香港青年」(指1960年代)。

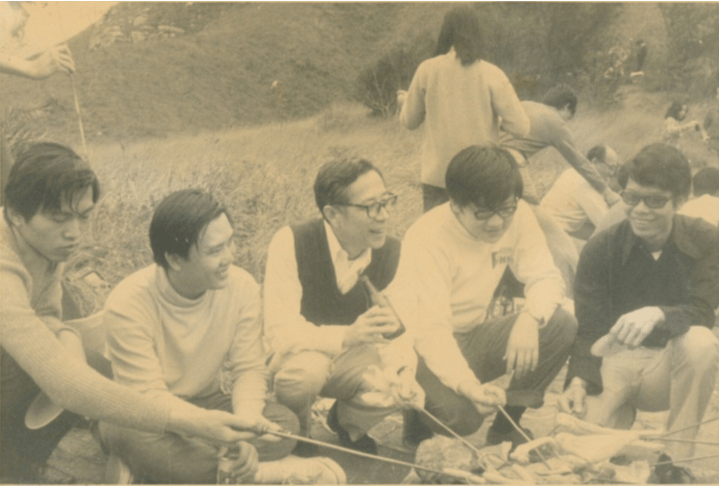

第六,他認為在口語方面應採用粵語為官方語言,同時指出「把眼光放遠一點」,認為國語也應成為官方語言,使「在香港的中國人不致與其他中國人脫節」。最後,他幽默地說英、美等國家的青年比香港青年幸運,因為他們的本國語言天經地義就是官方語言,用不着爭取。他們可能正在打獵、游泳、在實驗室或圖書館,而香港青年卻要為爭取中文成為官方語言這基本權利而奔走。

大專生發起中文運動

胡鴻烈是爭取中文成為香港官方語言的先驅,其後,使之實現的行動落在香港大專院校學生的身上。自1968年起,爭取中文成為法定語文運動(簡稱「中文運動」)展開,由香港各大專院校學生主導,聯同社會團體向港英政府施壓,經過多年不懈的爭取,港英政府終於在1974年(英國統治香港132年後)正式在法律上確定中文和英文具有同等地位。

謹以此文緬胡鴻烈博士對中文成為香港法定語文的貢獻。

(本文內容主要依據〈市政局議員胡鴻烈大律師說〉訪問稿,載《崇基學生雙周報、新亞學生報、聯合學生聯》,1967年10月)

本欄為香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會與《星島日報》教育版聯合出版。對原文有興趣的讀者可到港大中國歷史研究文學碩士課程同學會網頁下載:http://machsaa.googlepages.com

本欄歡迎院校學者投稿,分享個人學術見解及研究成果,1400字為限,查詢及投稿請電郵︰[email protected]。

文:香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會會員梁勇博士