李夢專欄|愛上康丁斯基的N個理由

發佈時間:03:00 2022-02-24 HKT

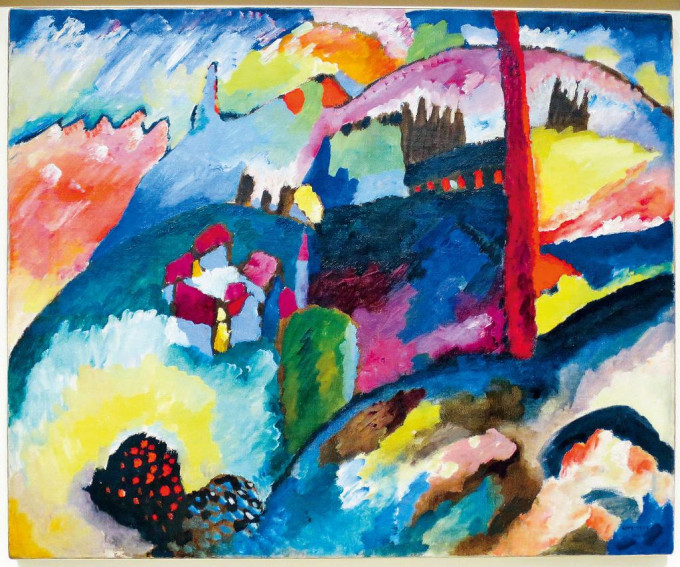

如果你也像我一樣,對於二十世紀俄羅斯藝術頗感興趣,便不太可能避而不談康丁斯基(Vasily Kandinsky,1866至1944)的名字。這位曾親歷兩次世界大戰的藝術家,畢生在西歐與東歐之間往復遊走,親眼見證世紀轉接的華麗與蒼涼,亦見證藝術世界潮漲潮落,生生不息。

正在紐約古根漢美術館(Guggenheim Museum)舉辦的康丁斯基回顧展《Vasily Kandinsky: Around the Circle》,展出他在不同時期的畫作,有些是我們熟悉的、一望即知是康丁斯基的作品,另一些則相對少見,卻同樣反映出藝術家本人對於求新和求變的熱情。回望康丁斯基的一生,之所以在東西歐之間數次往來,離開故鄉又返回故鄉最終又再離開,一方面是不滿於彼時俄羅斯的社會氛圍,從另一角度講,也是出於他對於新藝術流派和新風格的執着找尋。

今天我們談論康丁斯基,總會談起「抽象表現主義」、「藍騎士」和「包浩斯」等等關鍵詞。他曾在德國著名的藝術設計學院包浩斯(Bauhaus)任教,曾與馬爾克等藝術家成立了名噪一時的藝術團體「藍騎士」,也是知名藝術流派「抽象表現主義」的創始人和積極推動者之一。而在我看來,這些美譽也好,成就也罷,都不足以形容康丁斯基及其畫作的可愛之處。當我們身處展廳,在畫作間流連,並忍不住對這位俄羅斯畫家的作品嘖嘖稱奇的時候,我們恐怕是迷上了兩件事:一是他畫中的色彩,二是旋律。

我初初接觸「通感」這個詞,是在中文課本中讀到杜甫名句「感時花濺淚,恨別鳥驚心」的時候,沒想到,「通感」也能用來形容康丁斯基的畫作。據說康丁斯基聽見音樂便會看見色彩,而見到色彩,腦海中便響起音樂。他在音樂與繪畫之間自在遊走的本領,也讓我們在欣賞其畫作的時候,宛若步入一場糅合視覺和聽覺的旅程。繁花盛景,絲竹餘弦,引人流連。

康丁斯基偏愛抽象畫作,以冷暖色彩對撞的、大面積的色塊塗抹在畫布上。欣賞其畫作,誰又會在意所謂「看懂」或「看不懂」呢?只要靜心看且聽,足矣。

文:李夢 圖: Guggenheim Museum