虛擬偶像掀潮流 港蘊藏開發潛力

發佈時間:03:00 2025-10-08 HKT

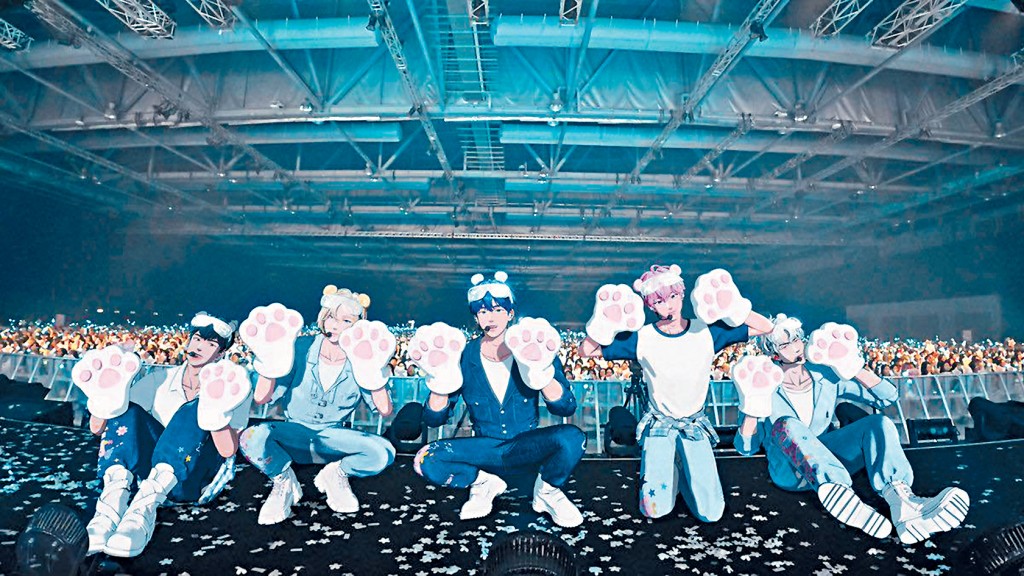

虛擬偶像成為潮流,繼上周韓國虛擬男團PLAVE在亞博舉行演唱會,日本虛擬歌手「初音未來」亦將於下月來港開唱。回望香港,有本地音樂科創平台曾開發虛擬偶像,亦有歌手同步於現實及元宇宙舉辦音樂會。有業內人士指出,香港有足夠的技術開發虛擬偶像,相關應用亦有發揮潛力,惟本地市場小,要發展成產業甚艱難;虛擬偶像要懂得「說故事」,再結合設計和技術,才能「活」得長久。展望將來,有專家建議業界為知名度高的藝人開發虛擬偶像,實行「虛實同演」,以加快技術「落地」和普及。

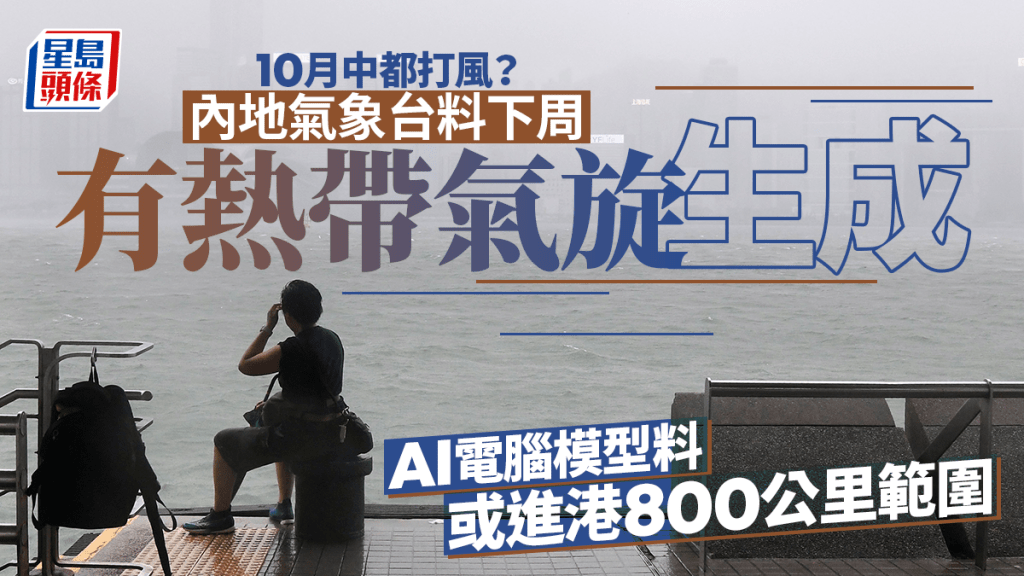

上周三(1日),韓國虛擬偶像男團PLAVE在亞博舉行演唱會,一眾PLLI(PLAVE的粉絲名稱)擠滿場館,包括今年初「入坑」的Kosame。她指,當時在影音平台看到相關直播短片,繼而被他們的歌曲吸引,「5位成員各有特色,包辦作曲、作詞、編曲和編舞,成員之間的互動十分有趣!」

背後也有真身 連線互動

PLAVE在2023年出道,其經紀公司VLAST指出,5名成員背後也有真人,透過動態捕捉技術呈現於觀眾眼前。至於演唱會,成員並未親身來港,而是把工作室與會場「連線」進行直播,成員可以即時看到現場觀眾的反應,互相交流。

有PLLI指,虛擬偶像能透過技術,呈現真人無法做到的舞台效果,充分發揮虛擬平台的優點,「成員可以憑空出現,而且在演唱會途中迅速換裝。」

全球各地均有媒體公司開發虛擬偶像,「吸金力」不輸真人。2007年,日本公司「克理普敦未來媒體」(Crypton)以語音合成引擎Vocaloid為基礎,開發虛擬歌手「初音未來」及一系列角色的主唱軟件。據日媒報道,「初音」在2017年創造了100億日圓(約5.17億港元)的消費市場,及後更成為不同品牌的代言人,並舉辦多場演唱會。今年,「初音」推出科幻音樂題材動畫電影,全球票房高收1233萬美元(約9595萬港元),至近月又舉行全球巡迴演唱會及文化盛事《HATSUNE MIKU EXPO》,香港站的票價介乎488至1488港元。

至於中國,影片分享網站「嗶哩嗶哩」(bilibili)旗下虛擬歌手「洛天依」知名度高,她多次透過擴增實境技術(AR)登上春晚舞台,更在演唱會與鋼琴家郎朗「合作」。

回望香港,有本地公司曾開發虛擬偶像。女子跳唱組合Spiral在2023年出道,成員在表演時會穿上配有感應器的緊身衣,讓其3D虛擬角色同步於螢幕上跳舞。同年,歌手Tyson Yoshi和Serrini舉行全港首個同步於現實及元宇宙進行的音樂會,實體場館約有1500名觀眾,網上則有逾2.9萬人同時參與;八旬藝人尹光亦於演唱會與虛擬分身「對唱」。

元宇宙音樂會 租借星洲伺服器

上述虛擬製作出自本地音樂科創平台MUXIC之手,其聯合創辦人鄒健宏指,在技術層面上,虛擬歌手背後普遍由真人穿上配有感應器的衣服,「操控」虛擬形象與外界互動,而尹光演唱會則改用動態捕捉技術,「只要尹光一動,鏡頭便會捕捉其動作,再呈現出來。」團隊更利用人工智能(AI)製作了一支咪高峰,即時生成尹光的聲音效果,「觀眾可以透過咪高峰,即時轉換成尹光的聲音,與尹光本人合唱。」

他續說,元宇宙音樂會的難度最高,除了把兩名歌手的演出即時轉換至虛擬世界,每名觀眾可以創建其個人虛擬形象,在獨一無二的角度欣賞演出,更可在元宇宙和其他觀眾一同跳舞、拍掌和擁抱。他指,互動越多、形象越細緻,對電腦運算能力的要求越高,當時1台伺服器只可照顧10名觀眾的需要,音樂會最終動用3000台伺服器,「香港的伺服器不夠,為了解決問題,我們花了過百萬元租用新加坡的伺服器。」

「虛實同演」 前期工作不容忽視

表演虛實轉換之外,製作虛擬形象的前期工作不容忽視。動畫師Miriam分享,虛擬形象以多邊形建模技術創建,可大致分為「動漫」和「真人」兩種風格,前者的面塊較大,渲染(rendering)時間較快,可節省電腦運算能力及成本,但看起來或頗為粗糙,要從設計着手捕捉,「角色要有新穎的造型,而且合觀眾眼緣。」後者的效果像真,符合人體比例,工序繁複,例如角色的皮膚要分顏色、質感和高光等多層渲染,「成本自然較高。」

她舉例,已故美國歌手雲妮侯斯頓,在離世後仍有3D演出,其虛擬形象極為像真,背後需要功能性較強大的引擎和軟件。她分享,現時開發團隊會應用遊戲引擎,例如電玩遊戲《黑神話:悟空》的「虛幻引擎」(Unreal Engine),「遊戲引擎會即時渲染畫面,十分仔細。」

Miriam補充,團隊創建好虛擬偶像的3D模型,要「落骨」綁定感應器對應模型的位置,再作修飾;近年AI應用漸趨普及,亦節省了繪製不同角色形象的時間。

鄒健宏指,香港有足夠的技術開發虛擬偶像,相關應用亦有發揮潛力,如企業可以利用AI,向虛擬角色灌輸品牌知識,充當公司代言人。但他直言,本地市場較小,要發展成產業甚艱難,需要娛樂公司及商家看到箇中商業價值,而且企業要「養活」虛擬角色,背後推廣要有故事性和持續性,「很難『空降』一個虛擬偶像走紅。」Miriam同意指,虛擬偶像要懂得「說故事」,結合設計和技術,才可以「活」得長久。

展望將來,鄒健宏認為,本港可為知名度高的藝人開發虛擬偶像,實行「虛實」同時表演,甚或為企業設計原創角色,切合不同活動主題載歌載舞,或能加快技術「落地」和普及。