嬰腦癱案有冤無路訴 冀申訴署還社會公道

發佈時間:03:00 2025-11-06 HKT

有云「遲來的公義就是不公義」。香港法官近年人手短缺,導致部分法庭案件輪候時間過長,往往排期2、3年都未能正式開庭審理,對原告、被告,以至相關的證人與調查人員都不公道。之前部分違法佔中與反修例黑暴案件,有些被捕人士在案發5、6年後才被落案起訴,也遭到部分人士質疑。

最近香港有一宗「懸案」、「冤案」,竟然拖足15年才召開首場正式審訊,而且開庭短短個多小時便宣布永久終止聆訊,理由是案件延誤對被告人不公,那麼對案中原告和受害人的公義、公道又何在呢?

黎遠建現年15歲,下個月便16歲生日,但他可能根本並不理解生日為何物,因為他出生後3日便在醫院內出現癲癇,最終腦癱和四肢殘障,現時智力估計只得3至4歲,終身都要與輪椅相伴及由親友照顧。

他是一名香港永久居民,父母均為內地人,2009年底於香港浸會醫院出生,即俗稱的「雙非」孩童。其父母供稱,遠建出現癲癇徵狀後,負責的香港醫生遲遲未有返回醫院處理,可能因而導致其永久傷殘。

腦癱兒苦等15年 只等到終止聆訊

黎氏夫婦早於2010年便向負責監管全港西醫的香港醫務委員會作出投訴,原定2016年中,即相隔6年之後才召開首次聆訊,本來已遲得不合理。但醫委會後來又應被告要求而推遲聆訊,理由之一是負責支援醫委會工作的秘書處,太遲才將部分證人供詞提交被告作回應。根據醫委會判詞,秘書處在往後超過8年時間都沒有採取任何行動,去促使聆訊重啟。

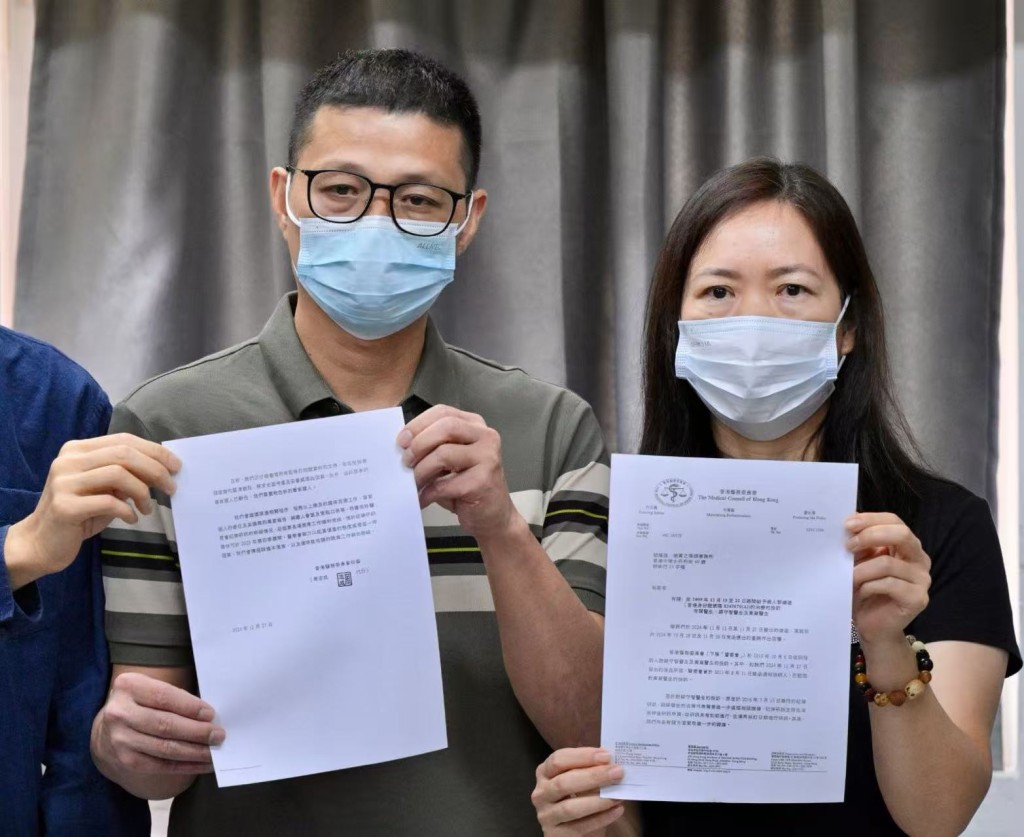

直至黎氏夫婦感到忍無可忍,等無可等,決定尋求香港的關注團體及傳媒協助跟進,醫委會才於事發超過15年後,即上月底重新舉行聆訊,令兩人以為終於有望為兒子伸冤。但聆訊的結果,竟是醫委會指事件已拖得太耐,繼續聆訊會對涉案醫生造成不公,當庭宣布永久終止聆訊。如黎氏夫婦所言,比起經聆訊後裁定其投訴不成立,現時狀況令他們更難接受,令事件永遠成為「懸案」、「冤案」。

到底涉案醫生有否犯錯及是否因而導致遠建腦癱,當然要看事實、證據和醫學專家的詳細分析,沒受過醫學訓練的一般市民難以客觀評論。但案件拖足15年才開審,裁決結果只顧對被告是否公平,不理對受害人及家屬是否公允,則相信連小學生也會覺得不合理。

醫委會一拖再拖 中立性受質疑

香港的醫學、醫生專業水平公認為世界頂尖,這正是不少內地居民或已移居海外的港人,即使要花較高的醫療、交通及住宿費用,都會專程來港接受治療的原因。然而,香港的醫委會制度,尤其是醫療投訴處理機制亦一直為人詬病,包括時間長、程序繁、文件多、內容深,以至屢被質疑存在「醫醫相衛」和刻意拖延的問題,拖到投訴人屈服放棄,或是關鍵證人已失蹤或失憶,令投訴石沉大海。

今次事件肯定會進一步影響部分香港市民與內地民眾,對醫委會以至整個醫療專業監管制度的信心。醫務衞生局事後已去信醫委會要求交代事件及提出完善建議。醫委會其後亦宣布會主動覆核相關決定。但由於外界對醫委會的中立性已有質疑,而被指「歎慢板」導致延誤的醫委會秘書處,實為醫衞局轄下的衞生署的一部分,由兩者再作跟進,未必能取信於民。

屬於獨立法定機構的申訴專員公署昨日宣布介入事件,對包括醫委會秘書處在內的15個衞生署轄下的醫護組織秘書處展開全面調查,了解部分申訴個案出現嚴重延誤甚至失效的原因,相關的機制、程序及署方的監管工作等。希望公署的調查能夠切實查找不足,提出改善建議,還予涉事各方,包括整體香港社會一個公道。