生活|打完風,講吓打風焦慮症

今年的颱風、黑雨大家領教過了,中秋節前仍打風,在餘下的兩個半月秋冬季會否打風仍在未知之數,畢竟極端天氣不是那麼容易預測的。

天文台借助新儀器,加上AI人工智能,現在很早已可發出有機會「三颱共舞」,或颱風威力強大的預測。以9月24日掛十號風球的樺加沙為例,遠在未命名甚至未形成熱帶低氣壓時,天文台已有預警:它有機會成為一個直接威脅本港的超強颱風。

有了這些預警,當然可作出很多超前部署。樺加沙最終一如預期般強勁,但傷害不算嚴重,不能說不是超前部署的功勞。

但我想提出的是,這種提早預警其實亦帶來多「超前焦慮」,並非一個小問題。香港人普遍情緒繃緊,容易擔心,容易動怒。我五天前知道這個颱風會很厲害,會擔心足五天;你十天前已經預報的話,我自然就擔心足十天。但就個人的防風措施來說,五天說什麼也足夠了,我相信不會有太多人需要十天來預備打風的——政府當然不在此列,政府愈早開始部署愈好。

我不知道AI未來還可以提早多少測知會有颶風襲港。這只是一個感同身受的個人看法:天氣是大自然一部分,太早知道它的變化或來臨,不一定是百分百的好事。我認為,預報只要有足夠時間讓大家作準備就夠了,太早而無法改變的預測應想想有否需要。日本政府預測未來三十年的大地震機會率,最終不是也修改了嗎?

最Hit

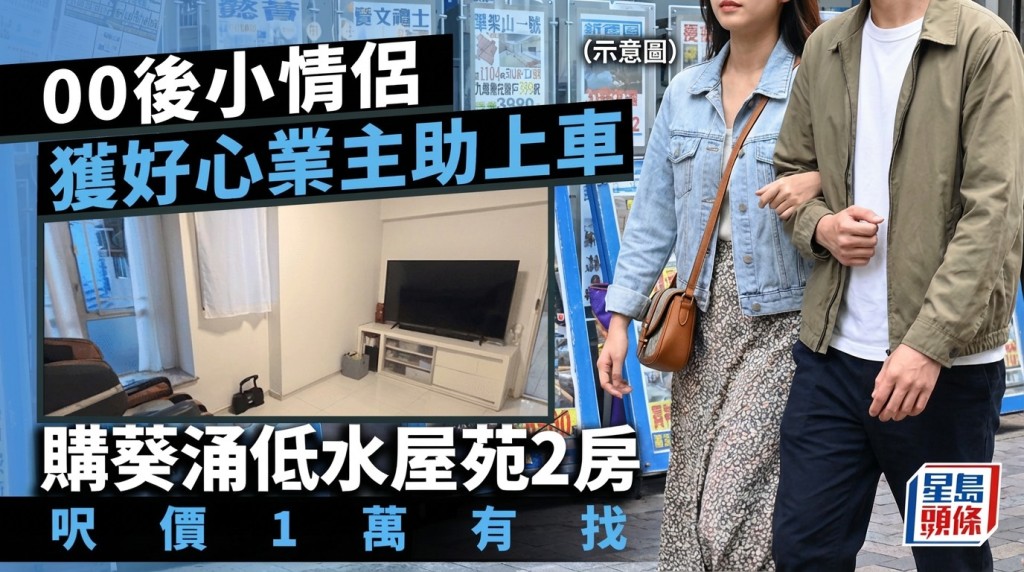

00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部

2026-01-27 18:37 HKT

31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意

2026-01-27 15:37 HKT