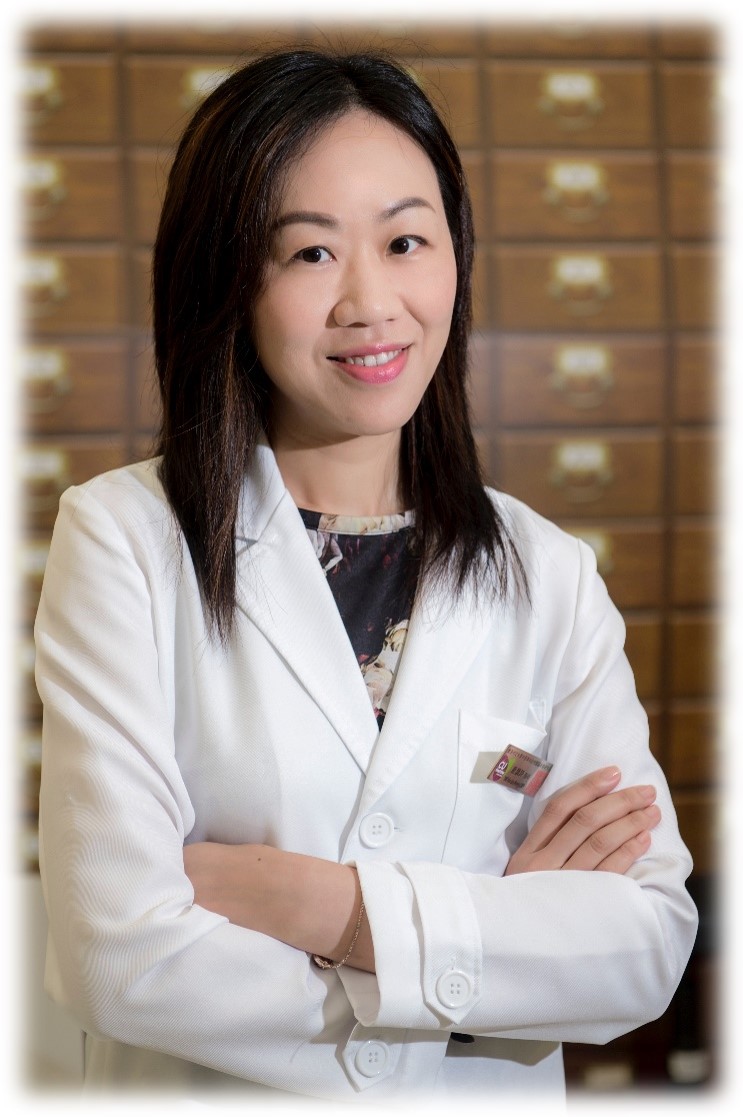

嚴韻詩 - 乳癌術後的中醫調治 | 中大說中醫

中醫認為「乳病從肝」, 乳癌的發病與情緒壓力有着密切的關聯。情志內傷、氣血不足,加上氣滯血瘀、痰濕阻滯等使經絡阻塞於乳絡,引致乳癌的發生。西醫多以手術、化療、電療、標靶、荷爾蒙治療作為標準治療;而中醫則以調整體內陰陽失衡、氣血不暢、臟腑功能失調等因素,強調疏肝理氣,配以清熱解毒、化痰散結。很多臨床研究證明中藥的配合能減少西醫治療的副作用、提高生活質量及延長生存週期。

中醫如何配合治療?

病人可在手術前後進行中醫調理,使精氣充足,促進術後的恢復。中藥能協助病人在術後盡快恢復體力,減輕不良反應,如:局部皮膚修復不良、手術位置感覺疼痛或麻木、氣虛乏力等。食療上可使用五指毛桃、圓肉、茯苓、陳皮、紅棗等以平補氣血;若出現上肢淋巴水腫,則可使用薏苡仁、茯苓皮、桑枝、車前子等以利水消腫。

化療、標靶治療時或出現各樣不適和副作用,如噁心嘔吐、口乾、脫髮、皮膚出現紅疹、泄瀉或便秘等,中醫治療時需考慮以顧護體質、減少副作用為主,協助舒緩治療所引起的不適感,提升白血球和造血功能,增加食慾,改善噁心感覺。治療期間不建議使用抗癌中藥,但可以選擇藥食同源的食物進行調理,避免出現中西藥相沖的情況,也減輕患者對治療的擔憂和疑慮。食療可用陳皮、砂仁、穀芽、生薑等改善胃腸不適;以沙參、玉竹、麥冬改善身熱口乾;以黃蓍、紅棗、枸杞子、黑芝麻等改善骨髓抑制造血功能的情況。

中醫認為,電療屬於熱毒範圍,耗氣傷陰,容易造成出皮膚灼熱疼痛、口乾、身熱等陰虛內熱的症狀,而中藥則能舒緩灼熱感覺,改善皮膚癒合。常用生地、玄參、麥冬、沙參等清熱養陰,益氣生津的藥物。

另外,乳癌病人在接受荷爾蒙治療或化療期間,較容易出現潮熱,每天可能出現數次,甚至數十次,影響睡眠和情緒,甚至影響工作和生活質素。尤其是服用他莫西芬(Tamoxifen)或打「停經針」(如:Zoladax)的婦女,更易出現潮熱症狀。中醫認為屬於腎陰不足,臟腑失去濡養,故治療時多以滋腎陰為主,輔以疏肝理氣,調和氣血,多用生地、龜板、地骨皮、丹皮、白芍、柴胡等,以恢復臟腑陰陽平衡。而服用芳香環轉化酶抑制劑(AI藥如:Letrozole),則較多出現關節不利、晨僵、甚至關節痛,可用黃芪、桂枝、桑寄生、牛膝等,以暢通經絡,改善氣血不足。

現代中醫在治療乳癌時多配合西醫共同治療,各自發揮所長,相互補足,增強療效而又能提高病人的生活質量。「正氣存內,邪不可干」,體質改善,免疫功能正常,能更有效地預防癌症復發或轉移。

**請注意,使用中藥前,應先請教註冊中醫師以了解個人體質及證型。

生活小貼士:

1)需遠離致癌或含動物性雌激素成分的食物,如:蜂王漿、雪蛤膏、紫河車、羊胎素等,這些成份進入身體後或會刺激癌細胞生長。

2)避免頻繁使用染髮劑、少用塑膠製品、慎用化妝品和護膚品等。

3)積極面對術後生活,適量運動,保持平和的心態,避免情緒過份起伏,有效預防肝氣鬱結。

4)定期進行乳房檢查,包括乳房造影和超聲波,及早發現病灶,盡早求醫。

香港中文大學中醫學院

嚴韻詩博士