譚紀豪 - 觀戰蕭邦大賽 | 無名指

人在華沙,剛聽完蕭邦鋼琴大賽準決賽,亦是獨奏的最後一輪。上屆想來卻碰上疫情,幾番周折還是無緣;今屆順理成章來了,還未兌換外幣未設置漫遊已到了波蘭。

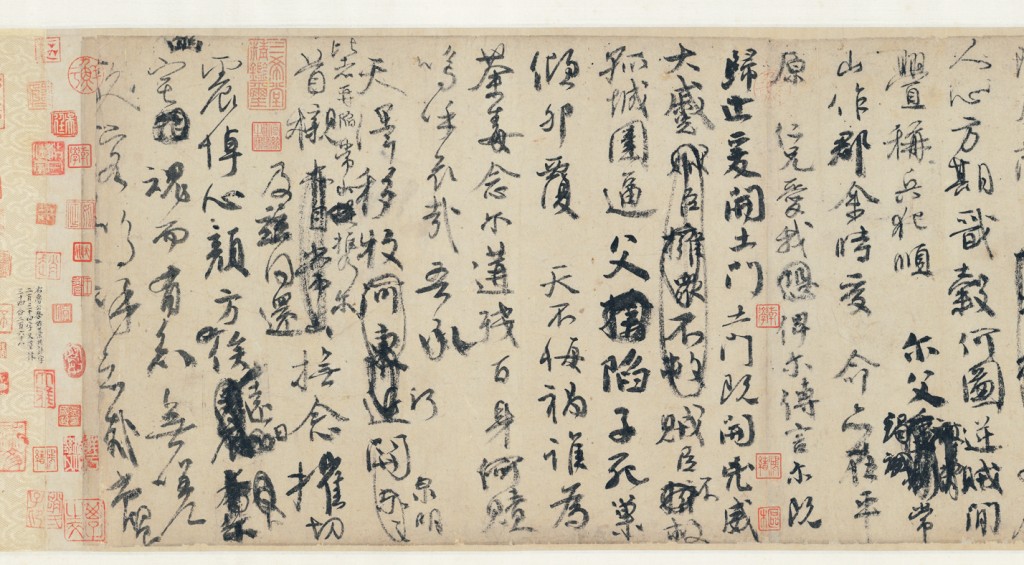

華沙到處可見蕭邦蹤影,街上隨機出現的肖像和公園內的雕塑,音樂大學以至機場都以他命名。我一時分不清,這座城市的活力是蕭邦賦予的,還是蕭邦的靈氣來自這裏的水土。1830年「十一月起義」正在醞釀,20歲剛成名的蕭邦離開了華沙,餘生未曾回國,但他始終心繫波蘭,更囑咐死後把心臟剖出送回故土,蕭邦之心如今仍埋在華沙聖十字教堂內。

華沙的蕭邦永遠年輕,定格在E小調鋼琴協奏曲於市政廳首演時風華正茂的樣子,那是他離開華沙前的最後演出。200年後蕭邦比賽舞台上依然青春煥發,打入決賽的11名選手最小的只有16歲,平均年齡不過20出頭,這些年輕人把人生的大部分獻給鋼琴,站在成就蕭邦的土地上奮力一搏,希望世界看見。「大鵬一日乘風起,扶搖直上九萬里」,野蠻的生命力令人感動。

波蘭學者Izabela Wagner寫過一本書,中譯《音樂神童加工廠》,揭露琴童、家長和老師在音樂圈求存的殘酷。我這幾天觀賽都坐在評判席後面,看着1980年冠軍鄧泰山的背影,想像那時一個越南鋼琴家在國際舞台嶄露頭角,該有多難啊!今屆賽事亞裔選手佔壓倒性多數,古典圈不再以西方人為主流,但競爭之大,仍難以想像。

2025年蕭邦比賽得獎者將於香港時間周二上午誕生,得獎與否都只是音樂生涯第一步,來日迷失圈內,願他們還記得前赴華沙的初心。(IG︰tamkeiho)

譚紀豪